In memoriam Joseph Zoderer (1935–2022)

Joachim Leitner sprach in seiner Gedenkrede bei der Verabschiedung von Joseph Zoderer am 11. Juni 2022 in Terenten/Südtirol über Komplizen, Kopfheimaten, Auswege und Irrwege.

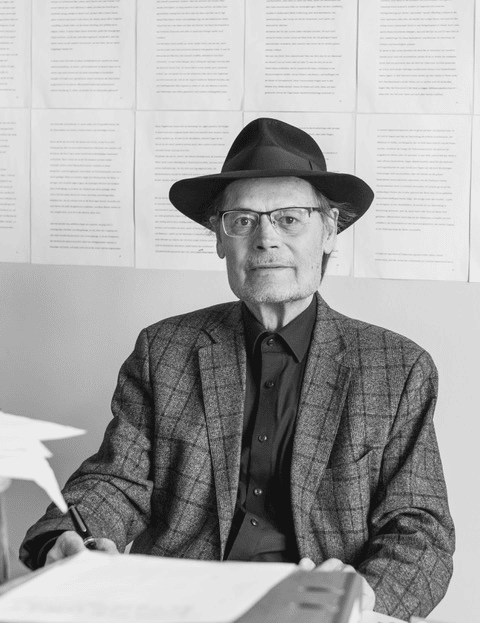

Der Schriftsteller Joseph Zoderer;

© Tito Bertoni, 2019

Vor einer Woche überfiel mich Norbert Gstrein mit der Frage, ob ich heute etwas über Joseph sagen könnte. Aus dem Bauch heraus habe ich zugesagt.

Seither zweifle ich.

Ganz ohne Zweifel gibt es Berufenere, um von Joseph zu erzählen. Ganz ohne Zweifel gibt es Geübtere um „den Zoderer“ zu erzählen:

Forschende, die sich in die Wirklichkeiten seines Werkes eingearbeitet haben;

Fraglos auch solche, die sich daran, an Werk und Wirklichkeiten, an den Werkwirklichkeiten und den Welten dahinter, abgearbeitet haben.

Weggefährten. Joseph würde – vielleicht – von Komplizen sprechen.

Von Komplizen, die Etappen seines Weges mitgegangen sind – und die Zeugnis davon ablegen könnten, was war, was einmal wahr war, was wahrscheinlich ist und was höchstwahrscheinlich erfunden ist.

Diese Komplizen könnten vielleicht vom Bock erzählen, den Josephs Vater einst schoss, oder vom „Haus der Regeln“, oder wie man in 30 Tagen maturataugliches Italienisch lernt.

Den politischen Zoderer könnten sie erzählen.

Vom „Roten Peppin“ reden, von RAI und „Roter Zeitung“, von den Wiener Jahren, von den Auf- und Ausbruchsversuchen, von den Ausbrüchen. Davon, wie eng es hier und anderswo sein kann – und davon wie beklemmend es ist, wenn das Lob plötzlich von der vermeintlich falschen Seite kommt.

Sie könnten erzählen, wie man sich an den Rand des Schweigens schreibt;

Und vom Trotzdem-Weiterschreiben, vom trotzigen Weiterschreiben, vom Weiterschreiben aus Trotz, von Zorn und Zauberei, von Sprachartistik, von der Frage „Wozu schreiben“ und davon, dass es auch und gerade in Südtirol, Themen und Zustände gab und gibt, die Literatur werden wollen.

Nicht weil Literatur Probleme lösen könnte, nicht weil sie Antworten anbieten könnte. Angebote kann sie machen; Möglichkeitsräume auftun – „Kopfheimaten“, hätte Joseph hier wohl eingeworfen;

Und wahrscheinlich hätte Joseph sowieso schon viel früher protestiert. Weil ich hier nicht von mir reden soll. Und weil ich davor so leichtfertig von Erfindung geredet habe.

Auch im Erfundenen steckt Wahrheit. Auch Erfundenes lässt sich in eine Wahrhaftigkeit hinein verdichten. Auch Wahrhaftigkeit ist, nicht nur wenn von Literatur die Rede ist, Konstruktion und Komposition.

„Der, der hier so herzlich und feierlich gelobt wird, bin gar nicht ich. Dieses ‚Ich‘ ist eine Erfindung“. Das hat Joseph 2010 gesagt, als sein 75. Geburtstag groß gefeiert wurde.

Kurz davor habe ich Joseph kennengelernt.

Ich habe diese Sätze so beiläufig notiert, wie Joseph sie damals – nach einer für beinahe alle Anwesenden viel zu kurzen Nacht – gesagt hat.

„Dieses ‚Ich‘ ist eine Erfindung.“

Inzwischen scheint mir dieser Satz ein möglicher Schlüssel zu Josephs Literatur zu sein.

Kein ganz legitimer Schlüssel.

Ein Dietrich vielleicht. Oder eher ein Stemmeisen, das etwas aufmachen könnte.

Und vielleicht erlaubt dieses „Etwas“, das von mir behauptete Projekt einer „Ich-Erfindung“, tatsächlich auch Rückschlüsse auf den Autor hinter dem Werk, der sich irgendwann aus der „falsch verstandenen Fiktionalitäts-Zwangsjacke“ befreite.

„Man kann es sich auch einfach machen, indem man die Dinge verkompliziert“, würde Joseph spätestens jetzt sagen. Er würde vielleicht sogar laut werden. Und er hätte natürlich recht.

Eine unausgegorene Theorie ist weder Schlüssel noch Stemmeisen. Eintritt verschafft man sich damit nicht.

Aber vielleicht lässt sich damit ein Ausweg öffnen.

Wenn ich aus der Lektüre von Joseph Zoderers Büchern etwas ganz sicher gelernt habe, dann, dass jeder Ausweg auch zum Irrweg werden kann.

In „Lontano“ (1984) zum Beispiel, dem Buch nach dem Erfolg der „Walschen“, sucht einer in Amerika nicht nur die Ferne, sondern das Weite.

„Hinter mir ist Ferne und vor mir ist Ferne, ich freue mich, weil ich mich freuen muss“, sagt er sich.

Und er irrt: Ferne mag Freiheit versprechen, aber „Lontano“ ist eine Fluchtgeschichte. Sie erzählt von der Flucht, vor dem was war, vor dem was droht, vor sich selbst.

Da stiehlt sich einer davon – und wird sich doch nicht los.

Er wähnt sich „mitten in der Welt“ – und kriegt von dieser Welt wenig mit.

„Ich könnte, sagt er, genausogut tagelang, nächtelang von Island nach Sizilien fahren. In Wirklichkeit war für ihn nur das Fahren wichtig, fahrend wurde ihm bewusst, dass er diese Fahrt, die möglichst lange dauern und weit weg von zu Hause ablaufen musste, hinter sich zu bringen hatte, er wünschte nichts so sehr wie das Ende dieser Fahrt.“

Dass Literatur nicht antwortet, sondern Gewissheiten in Frage stellt, ist eine Binsenweisheit.

Wie alle Binsen ist sie vielleicht wichtig, aber nie ganz richtig: Literatur sucht eine Form. Sie formt das Ungewisse. Sie deutet das Uneindeutige aus.

Sie macht die, die sich ihr aussetzen, die, die sich zu ihr ins Verhältnis setzen nicht wirklich klüger, aber im besten Fall ein bisschen aufmerksamer und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger.

Josephs Texte verlangen nach genauer Lektüre. Wenn man nur der Handlung folgt – nur das, was erzählt wird, verfolgt, bleibt ihr Geheimnis Geheimnis. Auch dafür ist „Lontano“ ein gutes Beispiel: Die Komposition, der Perspektivwechsel in einem Satz; die indirekte Rede; Erzählung, Schilderung, Reflexion. Nur durch einen Beistrich getrennt.

Aber auch davon müssten Josephs Komplizen erzählen.

„Das nützlichste Unnütze, das ist Literatur“, hat Joseph in einem Gespräch mit Sigurd Paul Scheichl einmal gesagt – und „was die Menschheit rettet, ist letzten Endes das wichtige Unnützliche“.

Das war um 2010.

Gut 40 Jahre davor tönte das nützlich Unnütze noch in dialektaler Wucht:

„Uamol tat i gern inibelfern

Nit long Kopf n

Schnölln losen

A wenn mir di mufln geht

Uamol tat i gern in ganzn pichel

Aulupfn“

„Inigebelfert“ hat Joseph nicht nur einmal. Manchmal weil er musste. Manchmal weil er nicht anders konnte. Manchmal weil und manchmal, obwohl er es besser wusste. Manchmal lupfte er den ganzn Pichl. Mitunter hat er sich überlupft. Nicht immer war es leicht mit ihm. Auch für solche Geschichten gibt es Berufenere.

Langweilig war es nie.

Zum ersten Mal gesehen habe ich „den Zoderer“ an einem furchtbar heißen Sommertag am Bahnhof von Bozen. Da hatte ich noch keine Zeile Zoderer gelesen, weil – so hielt ich es damals –, wenn man schon Südtiroler ist, muss man nicht auch noch das lesen, was als „Südtiroler Literatur“ wegestempelt wurde.

Erkannt habe ich ihn natürlich trotzdem. So wie man einen Landeshauptmann erkennt oder den Bischof.

Jahre später, man hatte mich nach einer gemeinsamen Veranstaltung in der Tessmann-Bibliothek in Bahnhofsnähe einquartiert, habe ich Joseph davon erzählt – und versucht mich etwas ungelenk für was auch immer zu entschuldigen.

„Warum sollte es dir anders gehen“, hat er gesagt.

Präsentiert haben wir damals in Bozen, am 17. August 2012 – in der Erinnerung ist es wieder furchtbar heiß – Josephs Erzählungen „Konrad“ und „Mein Bruder schiebt sein Ende auf“.

Zwei Texte, die für mich zum Besten zählen, das Joseph geschrieben hat. Zwei zarte Texte. Makellos. Kein Wort zu viel. Alles da. Nichts darf eins zu eins genommen werden. Gerade deshalb sind sie so wahrhaftig, vielleicht sogar wahr.

Zwei Texte, die auf den, der darin „Ich“ sagt, aber eben nicht der Protagonist und schon gar kein Held ist, keine Rücksicht nehmen. „Rückschau ohne Rücksicht“, sagt der Überschriftenschreiber in mir.

Bei einem unserer letzten Telefonate, haben wir lose vereinbart, möglichst bald ein paar Schritte miteinander zu gehen.

„Vielleicht ist Ankommen

Auch Abschied“

Das schreibst Du in Deinem erst vor kurzem erschienen Gedichtband „Bäume im Zimmer“.

Vielleicht.

Joachim Leitner

– Terenten, 11. Juni 2022