„Bevor ich anfange zu schreiben, male ich mir immer mit Kugelschreiber einen Smiley aufs Handgelenk, damit ich nie vergesse, dass ich die Menschen zum Lächeln bringen will.“ Interview mit Tatjana Kruse

Spannende Kriminalfälle spinnen und die Menschen dabei zum Losprusten bringen, das schafft vermutlich niemand so unglaublich gut wie Tatjana Kruse. In ihrem neuesten Roman stellt sie eine krimödiantische Verbindung zwischen Büroalltag und Jenseits her. Wir haben sie gefragt, wie sie auf ihre ganz spezielle neue Ermittlerin kam, was es mit ihrem Insiderwissen über den Büroalltag auf sich hat und was sie als Geist so alles anstellen würde.

Die Figuren in deinen Romanen sind immer außergewöhnlich – ein Männersticker aus Schwäbisch Hall, eine ermittelnde Opernsängerin, ein Kitzbüheler Zimmermädchen mit Spürnase. Dieses Mal hat deine Protagonistin aber eine noch überraschendere Eigenschaft: Sie ist tot. Wie ist es dazu gekommen?

Womöglich wurde ich mir einfach zu Beginn der Pandemie meiner eigenen Mortalität besonders bewusst. Jedenfalls dachte ich eines Tages: Was, wenn du morgen aufwachst und merkst, du bist tot. Nicht nur tot, sondern ermordet! (Klar, ich bin Krimiautorin – ein schnöder Virus als Killer hat mir nicht gereicht.) Damit war die kleine Dampf-Lokomotive meiner Fantasie in Gang gesetzt und rollte und dampfte und zischte unaufhaltsam weiter.

Börnie stirbt in ihrem Büro – umgeben von Kolleginnen und Kollegen. Inwiefern ist ein großes Büro der perfekte Spielplatz für eine Krimiautorin?

Ich habe mir mein Studium als Sekretärin verdient – anfangs in einem Großraumbüro. Ich fand diese vielen Menschen auf einen Haufen total spannend – und habe immer mit offenen Augen und Ohren alles, was so passierte, in mich aufgenommen und im Hinterkopf zur späteren Verwendung zwischengelagert. Schon damals habe ich gedacht: Hier geschehen derart schräge Dinge, über die sollte man schreiben. Wobei das Leben ja oft so viel schräger ist als die Fiktion: Vieles, was tatsächlich passiert ist, würde einem zwischen zwei Buchdeckeln niemand glauben; alle würden es als hanebüchen abtun. Und natürlich hat die mir innewohnende kriminelle Fantasie aus jedem noch so kleinen Informationsbrocken ein potenzielles Verbrechen gemacht.

(PS: Ich möchte darauf hinweisen, dass alle Kolleg*innen bei meinem Ausscheiden aus der Firma noch am Leben waren. Nicht, dass da ein falscher Verdacht aufkommt …)

Nehmen wir an, du könntest dich wie Börnie einen Tag lang unbemerkt von allen, unsichtbar und unhörbar, durch die Welt bewegen. Was oder wen würdest du beobachten?

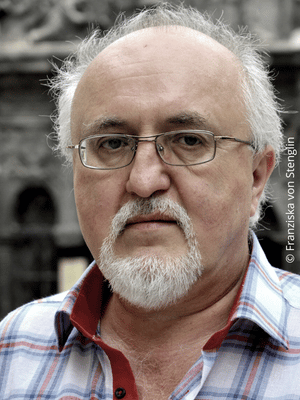

Foto: © Jürgen Weller

Ganz ehrlich, es ist meine große Hoffnung, dass der tibetische Buddhismus recht hat und man nach dem eigenen Ableben noch 49 Tage auf der Welt unterwegs ist. Wenn das stimmt, würde ich definitiv an meiner eigenen Trauerfeier teilnehmen wollen. Ich würde ein letztes Mal alle be- bzw. heimsuchen, an denen mir etwas lag, respektive die ich nicht ausstehen konnte. Und ich würde mich nochmal an all meine vielen Lieblingsorte auf dieser Welt „beamen“ – Berge, Meer, Museen, Kneipen. Danach könnte ich zufrieden ins Licht gehen mit der Gewissheit: Ich hatte ein gutes Leben!

Wie viele der skurrilen Momente in deinen Romanen beobachtest du im echten Leben und wie viel ist der Phantasie entsprungen?

Der überwiegende Teil meiner Geschichten ist vom wahren Leben inspiriert. Nur ein paar Beispiele aus dem Buch: Börnies Abschiedsparty war quasi meine eigene (nur dass ich damals überlebte), ich habe vor vielen Jahren als Medium aus den Tarotkarten gelesen und die „Zukunft“ vorhergesagt, auf einer Lesung in einer fernsehbekannten Gerichtsmedizin konnte ich dort hinter die Kulissen schauen und auch „schnuppern“ – alles, was in meinen Büchern steht, hat mehr oder weniger einen realen Hintergrund. Nur die Morde sind erfunden!

Krimi und Komödie, Mord und Gelächter: auf den ersten Blick überraschend in der Kombination. Du aber hast das Genre der Krimödie perfektioniert. Wie bist du ursprünglich zu diesem charmanten Genremix gekommen?

Das Leben ist ernst genug, da braucht es meiner Meinung nach so viel Humor wie nur möglich! Mein Credo: Ich will den Leser*innen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wer meine Bücher als „pure Eskapismus-Lektüre“ bezeichnet, beleidigt mich damit nicht. Im Gegenteil, ich finde: Humor hilft nicht nur heilen, Humor ist auch essenziell, um unser verrücktes Dasein einigermaßen unbeschadet an Leib und Seele zu überstehen. Bevor ich anfange zu schreiben, male ich mir immer mit Kugelschreiber einen Smiley aufs Handgelenk, damit ich nie vergesse, dass ich die Menschen zum Lächeln bringen will.

Im Nachwort zu „Es gibt ein Sterben nach dem Tod“ dankst du dem Geist deiner Kindheit. Kannst du uns etwas über ihn verraten?

Diesen Geist gibt es wirklich! In bin in einem mittelalterlichen Fachwerkhaus aufgewachsen, dessen Mauern schon so einiges zu sehen bekommen haben. Der Geist, von dem ich im Nachwort erzähle, war mir ein treuer Kindheitsbegleiter. Er hauste im Treppenhaus. Anfangs habe ich mich gefürchtet, und sobald es dämmrig wurde, habe ich immer erst alle Lichter eingeschaltet, bevor ich das Treppenhaus betrat. Aber was Geister angeht, war er einer von den Guten. Wenn ich heutzutage an meinem ehemaligen Elternhaus vorbeigehe, steht manchmal die Haustür offen und man sieht das Treppenhaus. Dann rufe ich ihm immer einen Gruß zu. Natürlich stumm, nur in Gedanken, damit man mich nicht in eine Zwangsjacke steckt und abführt …

Gibt es ein Lied, das du während des Schreibens besonders oft gehört hast?

Alle meine Bücher haben einen eigenen Soundtrack. Während ich die Geschichte von Börnie, Jenny und Kai-Uwe aufschrieb, lief im Hintergrund in Dauerschleife Smooth Jazz. Bevor ich anfing, habe ich Börnie gechannelt und sie gefragt, was sie hören will, und sie erklärte, dass sie als Geist diese eingängigen Klänge – die man ja oft auch in Kaufhaus-Aufzügen zu hören bekommt – total beruhigend findet. Selbstverständlich war mir Börnies Wunsch Befehl. Mittlerweile bin ich ein großer Fan von Smooth Jazz. Börnie weiß eben, was gut ist!