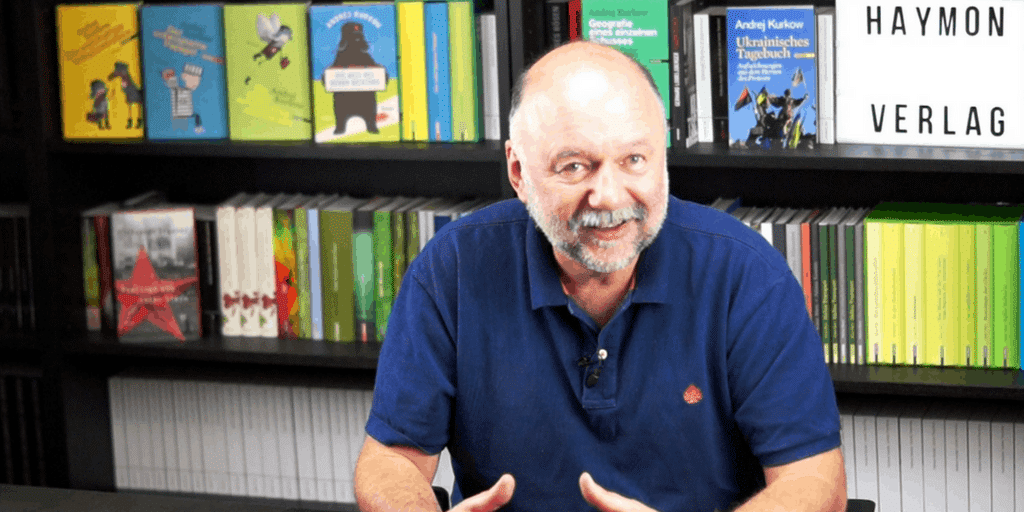

„Der Mensch muss gepackt werden und mitfiebern können!“ – Videointerview mit Joe Fischler

Wir haben Joe Fischler zum Interview gebeten, wo er uns erzählt hat, was Innsbruck zur perfekten Krimikulisse macht, wie kritisch ein Kriminalroman sein muss und warum sich seine Veilchen-Krimis ideal verfilmen ließen.

Hier findet ihr das Interview in Auszügen zum Nachlesen:

Mit welchen zwei Eigenschaften würdest du deine Veilchen-Romane beschreiben?

Außergewöhnlich, weil sie sich vielleicht ein bisschen von üblichen sogenannten Regionalkrimis unterscheiden und urbaner sind und mehr einen ernsthaften Hintergrund haben mit einem recht ausgefallenen Personal. Und vielleicht auch frisch, nachdem ich ganz frisch in dieses Krimi-Segment reingekommen bin, einen ganz neuen Ansatz dafür gehabt habe und neu auf dieses Metier habe zugehen können.

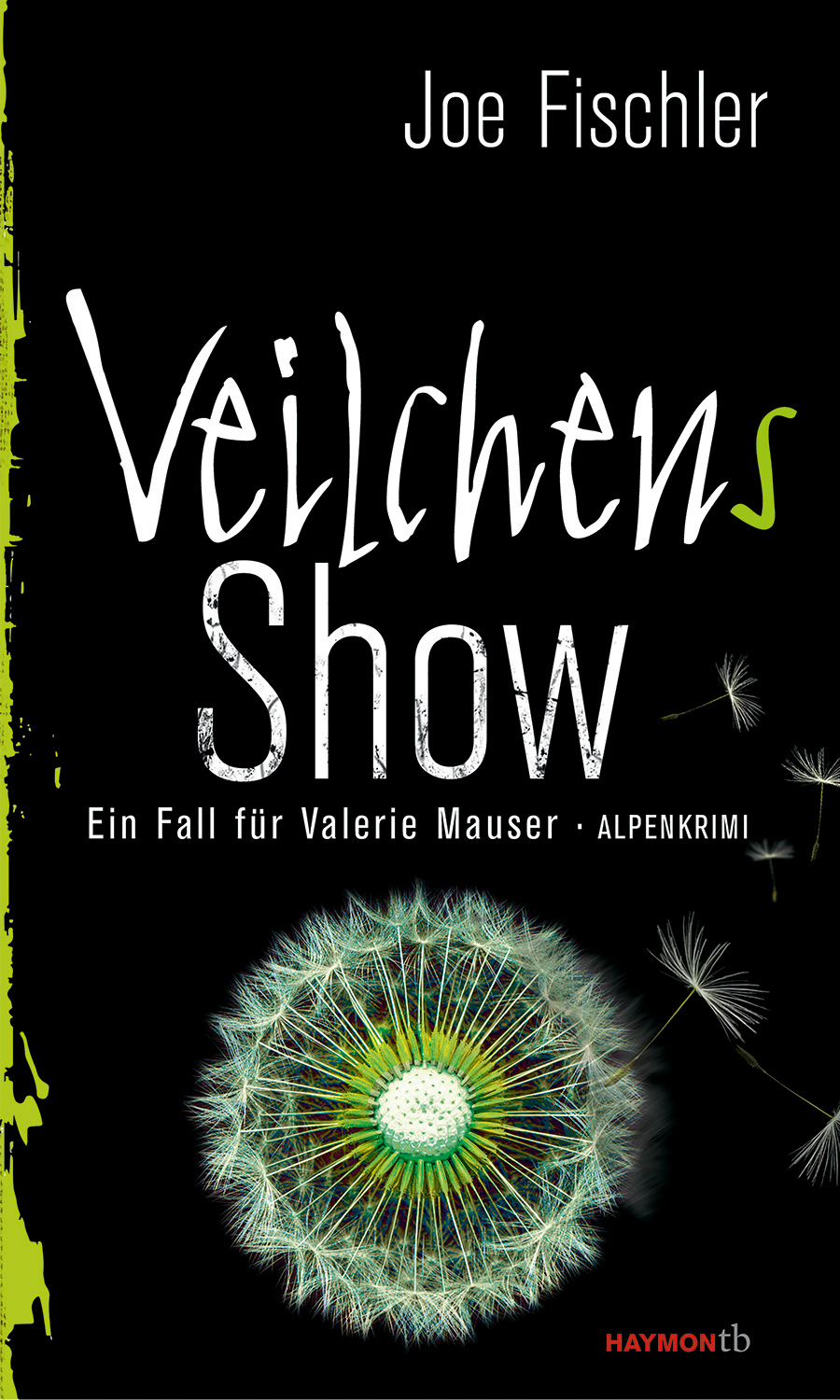

Hat Valeries Spürnase etwas mit ihrer schwierigen Vergangenheit zu tun?

Ich glaube, dass die Summe der Erfahrung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht, sich sehr wohl auf das auswirkt, wie er sich dann bestimmten Herausforderungen stellt und wie er damit umgeht. Für Valerie ist natürlich die Backstory sehr wichtig, ihre Tochter, die sie so vermisst, weil sie sie nie kennengelernt hat, sorgt dafür, dass ihre Energie und ihre Leidenschaft dann in andere Kanäle gehen, zum Beispiel in diesen Sinn für Gerechtigkeit und die Verbrecherjagd und so weiter. Das ist am Anfang ganz bestimmend für sie, und im Laufe der Serie klärt sich dann ja auch vieles auf, das heißt, man kann am Beginn einer solchen Krimiserie manche Anker werfen und die dann im zweiten, dritten Band mal wieder ansprechen und das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn die Backstory sich dann sogar mit aktuellen Ereignissen verknüpfen lässt. Mir ist es sehr wichtig, […] dass man nicht mit einer unbeschriebenen Figur losstartet, sondern dass man wirklich jemanden hat, der sein Päckchen zu tragen hat und im Laufe der Zeit etwas dazu bekommt, und wieder etwas loswird, und so für den Leser auch immer ein Anreiz da ist, an dieser Serie dranzubleiben.

Krimi und Politik – wie viel Wahrheit steckt in den Veilchen-Krimis?

Foto: Watzec Photografie

Ich glaube, dass die politische Seite meiner Krimis schon auch in diese starke Zeichnung der Situation mit hineinspielt. Das heißt, es sind sicher Situationen, die in dieser Summe und in dieser Fülle nicht unbedingt in der Realität vorkommen. Aber sie sollen schon so sein, dass man dieses Buch aufmacht und liest und sich dann denkt: „Ja, das habe ich mir schon einmal gedacht und das habe ich in der Zeitung gelesen und das in einem anderen Zusammenhang schon einmal mitbekommen.“ […] Ob es dann in dieser geballten Ladung im privaten Leben wirklich vorkommt, das muss man sich natürlich bei jedem Krimi fragen, da geht es dann auch um die Unterhaltung, da muss der Mensch einfach gepackt werden und mitfiebern können!

Wie kritisch soll ein unterhaltsamer Kriminalroman sein?

Das ist eine interessante Frage. Im Grunde glaube ich, ist es auch die Aufgabe von einem Kriminalroman oder von einem Krimi, wenn man so will von einem Tirol-Krimi, kritisch zu sein. Nicht mit erhobenen Zeigefinger, oder um dem Leser die Moral um die Ohren zu schlagen, sondern um anzusprechen, was für Themen die Leute beschäftigen und was im Land aktuell ist. Und ich denke, es gibt aktuell auch in Tirol viele Dinge, die man kritisch sehen kann. […] Auch wenn man als Leser im Ausland ist und nichts von Tirol weiß, sollte man doch ein Feeling dafür bekommen, was in Tirol passiert, wie sich die Leute dort fühlen, und was vielleicht die großen Verstrickungen sind zwischen Medien, Wirtschaft, Politik und so weiter. Ich möchte da niemandem zu nahe treten und das ist wirklich alles zufällig entstanden, und ich möchte wirklich niemanden persönlich angreifen in meinem Krimi, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch kritische Töne mit hinein verpackt, um die Atmosphäre spüren zu können. Zwischen allem Humor soll es auch einmal irgendwo Ernsthaftigkeit geben.

Was macht Innsbruck und Tirol zur perfekten Krimi-Kulisse?

Ich glaube, dass Tirol und speziell Innsbruck sehr, sehr viel bietet, das einen spannenden Schauplatz ausmacht. Du hast die Urbanität auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du wirklich sofort aufs Land hinaus, auf die Berge, die ja eigentlich selten jemand so vor der Haustür hat wie wir hier. Ich glaube, es ist ein irrsinnig spannender Schauplatz, weil du so viele verschiedene Facetten bringen kannst. Du kannst mal eher urban sein und sagen, es passiert viel in der Stadt und da geht es dann um Straßen und Lokalitäten und so weiter und du zeichnest ein Bild von Innsbruck, wie es ist. Auf der andren Seite kommst du auch voll in die Natur hinaus. […] In den wenigsten Regionen wird es der Fall sein, dass jeden Tag ein extremer Kriminalfall passiert. Gott sei Dank leben wir in einem sicheren Land. Innsbruck unterscheidet sich jedoch in keiner Weise von anderen Kriminalschauplätzen, was die Rechtfertigung betrifft, ob was passieren kann oder nicht. Überall kann was passieren und irgendwo muss etwas passieren und Innsbruck ist einfach ein wahnsinnig toller Schauplatz, der sich übrigens auch super für eine Verfilmung eignen würde.

Talent oder Fleiß? Kann man das Schreibhandwerk lernen?

Also ohne Fleiß kein Preis. Du kommst ohne Fleiß nirgendwo hin, ich war immer der Vertreter der Theorie, dass harte Arbeit einen schon irgendwohin bringen kann, egal ob man jetzt talentiert ist oder nicht. Das nötige Talent ist natürlich essentiell, um irgendwohin zu kommen, beziehungsweise auch Spaß daran zu haben. Ich glaube, wenn man nicht für etwas talentiert ist und man merkt, man eckt ständig damit an oder man bringt einfach nichts weiter, dann wird man es auch irgendwann lassen. Aber ich glaube, es ist beides wichtig, der Einsatz ist wichtig und das Talent und natürlich eine Portion Glück, die dann am Schluss das letzte Sahnetopping ausmacht.

Valerie „Veilchen“ Mauser ist schockiert: Ihr Kollege und Seelenverwandter Manfred Stolwerk schaut begeistert die „Bauerlorette“, eine Live-Kuppelshow, in der fünf Bauern um eine Frau und eine Million Euro Preisgeld kämpfen. Als zwei der Kandidaten kurz hintereinander unter mysteriösen Umständen ein tragisches Ende finden, wird Valerie wider Willen in das alpine Fernsehspektakel hineingezogen. Hinter den Kulissen von Glanz und Glamour der Live-Sendung entdeckt sie eine so oberflächliche wie morbide Welt. Nicht einmal zwei Todesfälle können die Produzenten von ihrem kruden Sendungskonzept abbringen: The Show must go on!