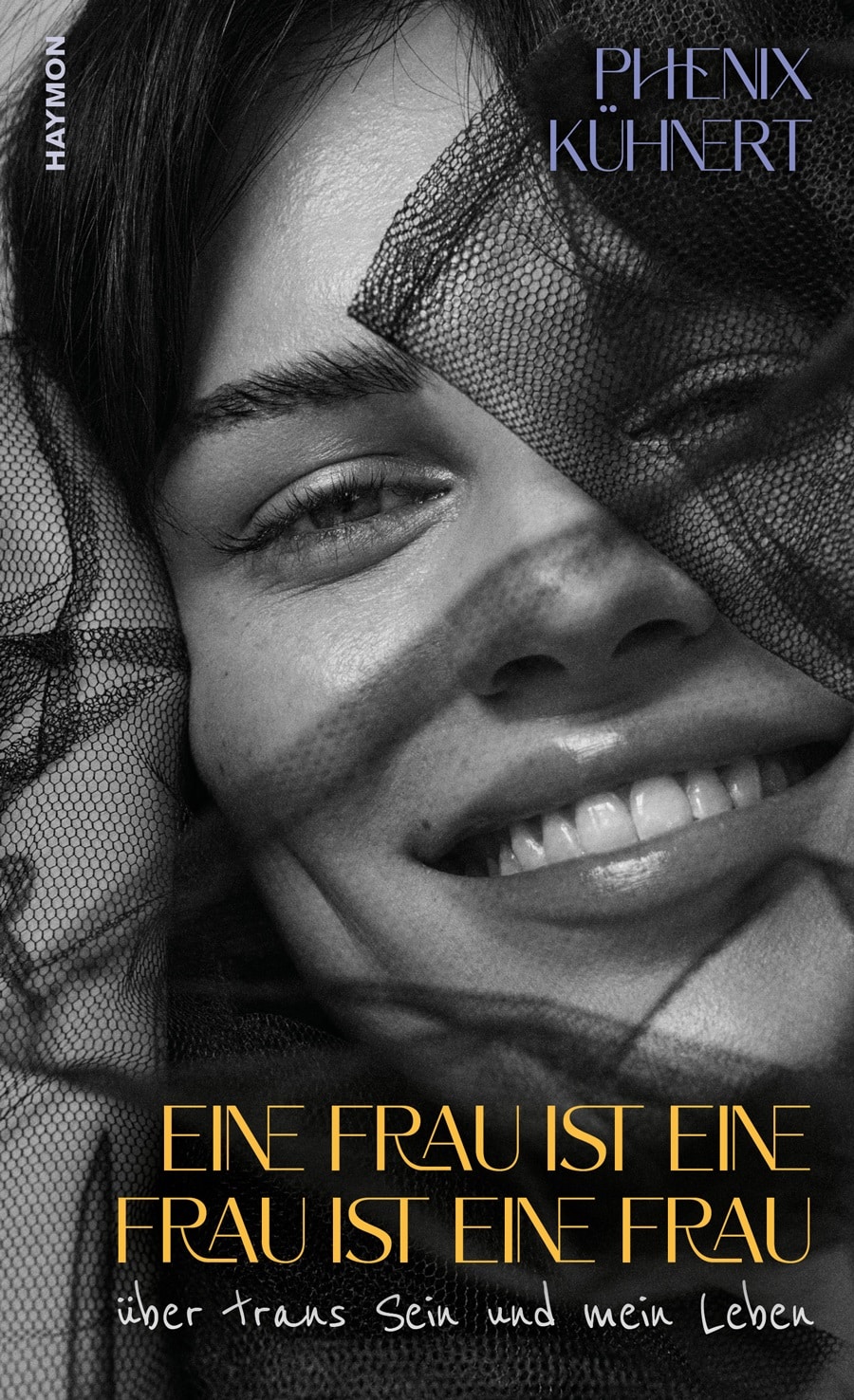

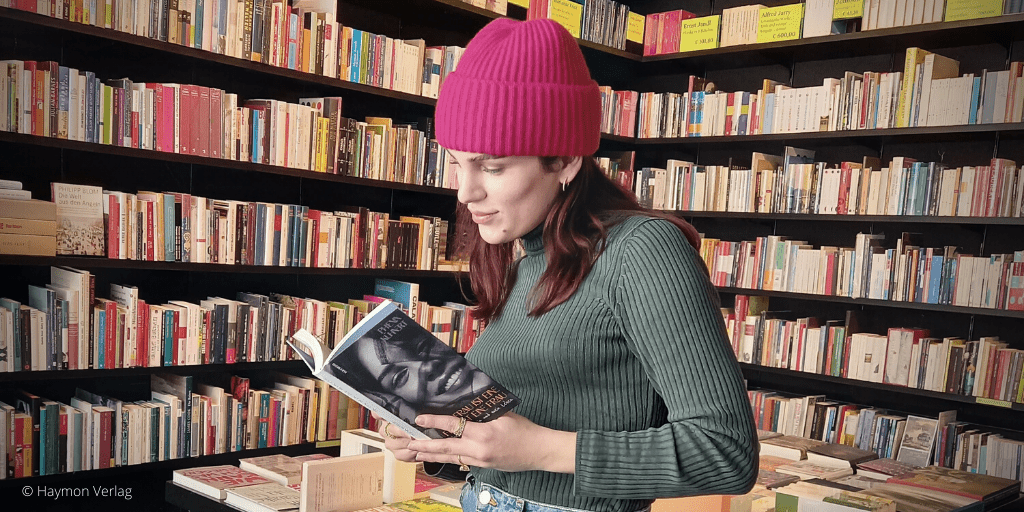

Ein Gespräch mit der Autorin und Aktivistin Phenix Kühnert

Phenix Kühnert schreibt, als würde sie eine Nacht lang erzählen … Dieser Satz trifft so sehr zu, denke ich, während ich an diesem Magazinbeitrag sitze – aber ganz allgemein bringt diese Formulierung die Gespräche und Arbeit mit Phenix Kühnert auf den Punkt (im allerbesten Sinne). Und so erleben auch sehr viele Leser*innen ihren Text. Phenix Kühnert ist trans, und sie ist ein Mensch, der sich öffnet, der für mehr Empathie kämpft, der sich selbst und die eigene Geschichte „bloßlegt“, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam für trans* Rechte einstehen. Denn letzten Endes geht es um uns alle, geht es um Gleichberechtigung, um Akzeptanz und eine klare Positionierung gegen Diskriminierung.

Katharina Schaller hat sich mit der Autorin über Sprache, den Drang nach Kategorisierung und das Erfüllen von Erwartungen unterhalten.

Inklusive Sprache ist eines der Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. In deinen Videos und Beiträgen auf Social Media erklärst du auf zugängliche Weise, wie wir uns möglichst diskriminierungsfrei ausdrücken können. Ich war vom ersten Moment an begeistert davon, wie einfach und verständlich du Informationen aufbereitest, wie du die Menschen abholst, ohne unnötige Verkomplizierung. In deinem gesamten Buch nutzt du kein Gendersternchen – aber nicht, weil du nicht durchgängig inklusiv formulieren würdest. So zeigst du mit deinem Text, dass es möglich ist, geschlechtsbezogene durch genderneutrale Begriffe zu ersetzen. Und schaffst damit praktische Beweise – eine Antwort an die Personen, die die Genderdebatte nicht abflauen lassen wollen, weil sie gegen den Wandel, gegen das Gendern, gegen [beliebig einfüllbar] sind.

Phenix Kühnert will mehr. Mehr Rechte, mehr Stimmen, mehr Inklusivität. Sie ist Aktivistin, Model und seit 2018 Host des Podcasts „FREITAGABEND“.

Phenix, was glaubst du, inwiefern du selbst davon beeinflusst wirst – und vor allem: Wie möchtest du Sprache prägen?

„Ich versuche, Prägung von Sprache und der Gesellschaft allgemein immer mehr abzulegen. In den letzten Jahren habe ich viele Strukturen, in denen wir leben, hinterfragt. Und wenn ich selbst sprachlich etwas weitergeben kann, dann, dass mit mehr Wissen und Umsicht inklusive Sprache gar nicht so schwer ist. Einmal den Horizont erweitert, kommt es wie von selbst. Meine Erfahrung ist zudem, dass die Diskussion eigentlich nur von Gegner*innen aufrechterhalten wird, denn wer sich offen mit sprachlichem Fortschritt auseinandersetzt, versteht schnell, dass diese Thematik keines Aufruhrs bedarf.“

In deinem Buch legst du eindringlich dar, wie sehr unsere Gesellschaft auf Kategorisierung aufbaut. Alles soll „einfach“ sein, in dem Sinne, dass es klare Regeln, ein klares Falsch oder Richtig gibt. Oder anders gesagt: Menschen mögen es, alles in Schubladen zu ordnen. Passt man nicht in den vorgegebenen Rahmen, bekommt man das schnell zu spüren. Was ich so schön an deinem Blick auf die Gesellschaft, auf deine Umwelt empfinde, ist die Empathie, die du aufbringst. Gleichzeitig bist du bestimmt, benennst Probleme und diskriminierende Verhaltensweisen. Du kämpfst dafür, dass wir starre Vorgaben, wie Menschen zu sein haben, anders betrachten, aufweichen, verändern.

Welche Schubladen würdest du gern aus den Schienen reißen?

„Es ist irgendwie auch menschlich, eine Zugehörigkeit finden zu wollen. Auch ich tu’ dies sicher nach wie vor, egal wie sehr ich versuche, es nicht zu tun. Die Frage ist, ob wir es überhaupt irgendwann schaffen, dieses Schubladendenken abzulegen und was das für unsere Gesellschaft bedeuten würde. Ich glaube, letztendlich ist das Wichtigste, zu verstehen, dass die Wände dieser Schubladen offen sind. Wir sind Menschen und nichts zu 100 %, wir entwickeln uns weiter, wir verändern uns, wir wachsen.“

Eng zusammenhängend mit Kategorisierungen sind die Erwartungen, die wir an Menschen, an ihre Rollen stellen. Wir wurden ähnlich sozialisiert, wir haben bestimmte Bilder davon in unseren Köpfen, was als „männlich“, was als „weiblich“ gilt. Das binäre System – Frau und Mann – ist vorherrschend. Aus diesen Vorstellungen ergeben sich ganz konkrete Regeln und Vorgaben, die eingehalten werden, Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Ansonsten fallen wir aus der Normativität. Wir fallen auf.

Oft verbiegen wir uns also, um einer Rolle, einer Erwartung zu entsprechen. Wie schaffst du es, einfach du zu sein?

„Letztendlich war es ein kitschiger Kalenderspruch, der einiges in mir bewegt hat: Sei die Version von dir, die du bist, wenn keine*r hinschaut. Es gab viele Gedanken und Gefühle, die ich versuchte, in meinen eigenen vier Wänden zu halten. Aber was bringt mir das? Ich möchte glücklich sein, das ist meine Priorität. Und für mich gehört dazu, mein authentisches Selbst zu leben. Ich hatte keine Wahl: Vor der Transition sah ich keine Zukunft für mich. Lieber eine Zukunft mit Hürden als gar keine.“

„Wenn ich alles immer nur bierernst nehmen würde, könnte ich nur noch weinen.“ Interview mit Franziska Singer und Amrei Baumgartl vom Podcast „Darf’s ein bisserl Mord sein?“

„Darf’s ein bisserl Mord sein?“ fragen Franziska Singer und Amrei Baumgartl ihre Hörer*innen jeden Montag in ihrem gleichnamigen True-Crime-Podcast. Mit viel Wiener Schmäh sprechen die beiden über kuriose, ungelöste und längst vergessene Kriminalfälle aus der ganzen Welt und quer durch die Geschichte. Alles, was in den Montagsfolgen keinen Platz findet, wird am Donnerstag im „Extrablatt“ besprochen: Skurriles, Lustiges und Brandaktuelles – Hauptsache mit Bezug zu Verbrechen und Kriminalität.

Franziska, wie und wo findest du die Fälle, über die ihr im Podcast sprecht?

Franziska: Ich habe 2018 begonnen, eine Liste von Fällen anzulegen, über die ich gerne mehr erfahren möchte. Diese Liste besteht nun aus etwa 300 Kriminalfällen aus der ganzen Welt, nach Ländern geordnet. Die sehe ich durch, und schau dann, was mich gerade besonders interessiert. Das sind zwar hauptsächlich Mordfälle, aber auch andere Verbrechen befinden sich darunter, wie der eine oder andere Bankraub. Ich versuche immer, etwas zu finden, das man noch nicht 1000-mal gehört hat.

Welche Fälle gehen euch besonders nahe?

Franziska: Fälle von schwerer Folter, oder wenn Kinder betroffen sind – das ist für mich schwer zu ertragen. In einem Fall, wo beides zusammenkam, habe ich bei der Recherche auch abgebrochen, und mir einen anderen Fall ausgesucht.

Amrei: Fälle, wo Kinder die Leidtragenden sind, sind für mich besonders schwer auszuhalten. Und Fälle, wo Täter*innen über einen langen Zeitraum ihre Verbrechen akribisch geplant und durchgeführt haben – diese eiskalte Berechnung und Vorgehensweise schockiert mich immer wieder.

Gibt es manchmal Täter*innen, für die ihr Sympathie empfindet?

Franziska: Das ist schwer zu sagen, finde ich. Jede*r hat die Möglichkeit, sich für oder gegen die Kriminalität zu entscheiden. In ganz seltenen Fällen kommt dann aber schon so ein Funke Mitleid bei mir auf. Oder ab und an sagen wir auch: Ja, das kann ich verstehen. Da geht es aber eher darum, dass sich jemand, der selbst Opfer wurde, beginnt, zu wehren.

Amrei: Sympathie für Täter*innen und deren Taten definitiv nicht – es kann sich aber durchaus eine gewisse Form von Empathie einschleichen bei manchen Fällen. Wenn z.B. aus verzweifelter Ohnmacht oder Notwehr gehandelt wird, oder wenn die Biografie der Täter*innen eine sehr traurige ist. Das entschuldet dann zwar noch immer keine Form von Gewalt (Notwehr ausgenommen), zeigt aber auch ganz deutlich, dass eine simple Unterteilung in „Gut“ und „Böse“ nicht wirklich ausreicht.

Ihr beschäftigt euch mit so vielen realen Kriminalfällen. Habt ihr das Gefühl, dass das Justizsystem gut funktioniert, was den Umgang mit Täter*innen oder den Umgang mit Opfern betrifft?

Franziska: Was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist, wie immer noch mit Stalkern oder in Fällen sogenannter häuslicher Gewalt umgegangen wird. Hier gibt es anscheinend immer noch keinen ausreichenden Schutz für die Opfer! Auch für Straftaten, die über das Internet begangen werden, gibt es oft noch nicht ausreichende Möglichkeiten der Verfolgung, weil es kein Rechtssystem gibt, das in jedem Land dasselbe ist. Und so seltsam es klingt, aber wenn wir das All bereisen, müssen wir auch einen Weg finden, Straftaten, die dort geschehen, zu verfolgen …

Amrei: Wo es auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf gibt, ist der Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt. Ein ausgesprochenes Betretungs- oder Annäherungsverbot, zum Beispiel, hindert Täter*innen ja oftmals nicht an weiterer Gewaltausübung und bietet den Opfern definitiv zu wenig Schutz.

Braucht ihr einen Ausgleich zum Thema True Crime? Wird euch die Beschäftigung mit Mord und Kriminalität manchmal zu viel?

Franziska: Mir hilft es sehr, wenn wir nach der Podcast-Aufnahme miteinander spazieren gehen, oder gemeinsam etwas essen, und den Fall noch einmal Revue passieren lassen. Und dann über etwas ganz anderes sprechen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen! Darum haben wir auch das „Darf’s ein bisserl Mord sein? – Extrablatt“, das jeden Donnerstag erscheint, wo wir durchaus auch über lustige Fälle sprechen – wie z.B. eine Ratte, die jemandem das Frühstück gestohlen hat.

Amrei: Ein Ausgleich ist durchaus sehr wichtig und auch notwendig. Deswegen schließen wir ja auch jede Episode mit „Was Schönes zum Schluss“ ab, wo wir uns und unsere Hörer*innen auf ganz andere und leichtere Gedanken bringen. Ganz wichtig ist auch der gemeinsame Austausch mit Franziska – und natürlich ein achtsamer Umgang mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen. Manchmal braucht man dann einfach ein Stückchen Schokolade mehr. 😉

Passen Tod und Humor zusammen?

Franziska: Auf jeden Fall. Eine schreckliche Sache wird nicht weniger schlimm dadurch, dass man keine Witze darüber macht. Wenn ich alles immer nur bierernst nehmen würde, könnte ich nur noch weinen. Beim Podcast ist es uns aber wichtig, uns nie auf Kosten der Opfer lustig zu machen. Wir können aber durchaus mal über das Versagen der Ermittler einen Scherz machen – oder, wenn ein Täter sich besonders tollpatschig angestellt hat.

Amrei: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir legen bei unserem Podcast großen Wert auf respektvollen Umgang mit den Opfern und deren Angehörigen. Humor und eine gewisse Form von Leichtigkeit sind meiner Meinung nach allerdings äußerst wichtige Blickwinkel, um sich nicht ausschließlich auf Tragik und Tristesse zu fokussieren.

Mehr von Franziska und Amrei kannst du auf allen gängigen Podcastplattformen und natürlich auf ihrer Webseite hören: www.darfseinbisserlmordsein.com/podcast

Bei Instagram findest du sie unter @darfseinbisserlpodcast.

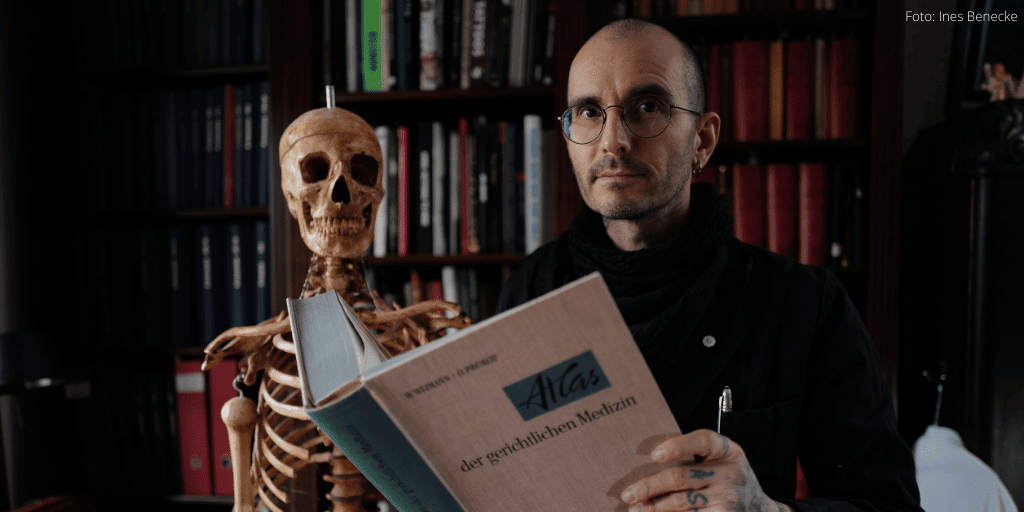

Kriminalbiologe Mark Benecke im Interview zum Spurenlesen, zu genialen Ermittler:innen und Zombies

Diesen Mann hätten viele Ermittler:innen in Krimis gerne an ihrer Seite: Mark Benecke. Klingelt da was? Ja genau, das ist der Kriminalbiologe, der mit seinen forensischen Forschungen international Furore macht. Vielen ist er durch seine Zusammenarbeit mit diversen Tierchen bekannt. Nicht umsonst nennt man ihn auch „Herr der Maden“. Die finden manche possierlich, die anderen eher … nun ja, krabbelig-gruselig. Andere wiederum finden am gruseligsten, dass Mark Benecke auch mal Adolf Hitlers Schädel auf dem Tisch hatte. Interessant und faszinierend ist seine Arbeit allemal. Doch Marks Expertenwissen reicht weit über den Seziertisch hinaus: Er ist auch Donaldist, Mitglied der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft und der Transylvanian Society of Dracula. Nina Gruber hat sich mit ihm über Sherlock Holmes, das verkorkste menschliche Verhältnis zum Tod, über Zombies und Bücherskorpione unterhalten.

Mark, Sherlock Holmes und du, ihr seid praktisch Berufskollegen. Du bist Mitglied in der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Was an seiner Herangehensweise gefällt dir besonders gut?

Alle kriminalistischen Regeln, die ich anwende, finden sich bei Sherlock Holmes. Das fand ich, als ich es bemerkte, zunächst seltsam und irgendwie gruselig, jetzt aber saucool. Während in Krimis oft das Einschluss-Verfahren verwendet wird, ist es bei Holmes oft andersrum, er schließt also aus, was nicht sein kann. Das ist wichtig, da es so rum genauso beweiskräftig ist: Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, was nicht sein kann, muss das, was übrigbleibt, stimmen — und jetzt kommt’s: egal, wie unwahrscheinlich es ist.

In Krimiserien siehst du meistens nur Einschlüsse. Detektiv:innen oder Polizistin:innen laufen rum und kommen nach und nach durch Spuren, die sie finden, oder durch Zeug:innenaussagen der Sache näher. So funktionieren Krimis. Aber das Ausschlussverfahren bedeutet, dass man erst mal ausschließen muss, was nicht sein kann. Und zwar nicht durch Denken, sondern durch echtes Untersuchen.

Wenn zum Beispiel hier in der Wohnung eine Leiche gefunden wird, kann ich fragen, von wem die Erbsubstanz unter den Fingernägeln der Leiche ist, aber ich könnte auch genauso gut fragen: Wer kann es nicht gewesen sein? Es ist egal, wie naheliegend, lebensnah, vernünftig, logisch, planbar oder sonst etwas die Lösung ist. Deswegen sind die Sherlock-Holmes-Geschichten wirklich gut. Es gibt ja moderne Krimiautor:innen und dicke Anmerkungs-Bücher dazu, die kritisieren die Brüche in den Geschichten. Das finde ich aber nicht so schlimm. Ich glaube eher, dass die modernen Krimiautor:innen nicht raffen, welche Regeln dahinterstecken, denn Sherlock Holmes ist ja Chemiker.

Das bringt mich auf die Frage, ob sich manchmal Krimi- oder Drehbuchautor:innen bei dir melden, um sich Rat zu holen zur Plausibilität der Abläufe in ihren Büchern und Filmen?

Ja, sehr oft. Das ist aber meist ein einseitiges Vergnügen, weil ich erstens wirklich immer gratis arbeiten soll und zweitens letztlich immer die gute Geschichte entscheidet: Liebe, Hass, Rache, solche Sachen, die mich nicht interessieren. Die kriminalbiologischen Spuren sind nur die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis auf den bunten Streuseln, also eigentlich verzichtbar. Mit manchen Autor:innen mache ich daher einfach Quatsch, der zu deren Handlungsgerüst passt. Fürs Fernsehen habe ich beispielsweise mal einen Käfer, dessen Gift nach einer bestimmten Zeit einen Herzinfarkt auslöst, erfunden: Das sah das Drehbuch ohnehin vor. Den lateinischen Namen habe ich dann ganz korrekt erfunden. Fanden alle gut, nachdem sie eingesehen haben, dass sie sich eh kein bisschen für die Tatsachen interessieren, sondern für eine gute Geschichte.

Dein Team besteht nicht nur aus Menschen, auch andere Tiere helfen mit bei eurer Arbeit. Welches Tier sollten sich Ermittler:innen in Kriminalromanen an ihre Seite wünschen?

Hängt von der Figur ab. Kauzigen Menschen würde ich vielleicht einen Papagei empfehlen, mit dem sie „sprechen“ können, Vielreisenden eher was Kleineres und Transportables, etwa Fauchschaben. Artgerecht ist aber beides nicht, daher

Dipl.-Biol. Dr. rer. medic., M.Sc., Ph.D. Mark Benecke ist seit über 20 Jahren als Kriminalbiologe im Einsatz und Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren. Darüber hinaus publiziert Mark Benecke wissenschaftliche Artikel, Sachbücher und Experimentierkästen, ist Landesvorsitzender von DIE PARTEI in Nordrheinwestfalen, Mitglied des Vereins Pro Tattoo und hat verschiedene musikalische Projekte am Laufen. – Foto: Thomas van de Scheck

Viele von uns haben Angst, dass mit dem Tod alles zu Ende ist: nie mehr Popcorn essen, nie mehr dies, nie mehr das. Dabei wird’s körperlich nach dem „Ende“ ja erst so richtig interessant: Da finden körperliche Veränderungen in einem beachtlichen Tempo statt. Da verändern sich Form und Farbe, Bakterien feiern Partys, die verschiedensten Tiere tun sich gütlich an unserem Körper, da entstehen Gase und Gerüche. Rückwärts und im Zeitraffer vom lebenden Körper zum Humus, der dann wieder zu was anderem wird. Ziemlich cool eigentlich. Was man aus der Abfolge und den Gesetzmäßigkeiten dieser Vorgänge für die Zeit vor dem Tod ablesen kann, damit beschäftigst du dich in deinem Berufsalltag. Die körperliche Ebene des Sterbens und des Todes ist für dich eine ganz natürliche. Keine, vor der man Angst oder Ekel empfinden muss. Wie aber schaut es mit der „menschlichen“ Komponente dahinter aus? Mit den Geschichten und Angehörigen hinter den Körpern auf dem Seziertisch? Welchen Umgang hast du dabei für dich gefunden?

Sehr offen reden und sehr genau hinschauen, was die Menschen wirklich wollen. Nicht über Gefühle reden, aber sie erkennen. Beispiele: Manche haben einen schlimmen Ehekrach, wenn ihr Kind stirbt („wäre es auf eine andere Schule gegangen, wäre alles anderes gewesen, aber Du wolltest ja unbedingt …“), manche wollen nach einem Sexualdelikt nicht die „Dummen“ oder Schwachen sein, manche wollen im Knast einfach nur weiter von ihrer Mutter oder Familie besucht werden.

Diesen Menschen sind die Spuren weniger wichtig, hier reichen oft schon Gespräche, um den Verlauf des bisher bekannten sachlich einzuordnen. Wie aussagekräftig ist der genetische Fingerabdruck in diesem Fall? Warum interessierte sich niemand für die Kleidungsfasern?

Andere hingegen möchten wirklich untersuchen lassen, ob die Erbsubstanz auf diesem neu aufgetauchten Gegenstand vom vor Jahren verschwundenen Enkel stammen kann und ob das Kind folglich vielleicht doch noch lebt. Manche streben eine Wiederaufnahme ihrer Gerichtsverhandlung an, aber dazu müssen neue Spuren her, und was „neu“ ist, entscheidet das Gericht, nicht der Verstand. Welche Spuren gibt es also überhaupt noch, die nicht schon rechtlich „verbraucht“ sind? Es gibt auch Täter:innen, die einfach nur reden wollen, weil alle sie für Monster halten.

Daher: Immer bei der Sache bleiben, immer „eindampfen“, um was es wirklich geht und was an Spuren vorhanden ist und nützt. Die Gefühle dürfen ruhig zu uns überspringen, aber sie dürfen keine fachlichen oder sachlichen Entscheidungen beeinflussen. Niemals, egal, warum und wie.

Wir Menschen schwimmen doch eh in Ozeanen aus Scheiße: Kriege, Völkervernichtungen, Ausgrenzung, Machtspielchen, Wichtigtuerei zu Lasten anderer … Wenn wir das alles an uns ran lassen würden, würde nichts mehr funktionieren. Wer noch nie die Aussagen der Menschen im Auschwitz-Prozess in Frankfurt/Main oder von Eichmann selbst und den Zeuginnen und Zeugen 1961 in Jerusalem gehört hat: bitte schön. Mal in Ruhe und ganz lange anhören. Ist alles gratis online. Dann nach vierzig Stunden, das würde ich mal als untere Grenze ansehen, prüfen, welche messbaren, prüfbaren Spuren sich außerhalb der sehr starken Gefühle ergeben und welche nicht. Wer das kann, hat verstanden, was ich meine.

Ich hab gesehen, dass es eine Totenmaske von dir gibt, die man vergoldet und signiert erwerben kann. Ist das für dich eine humorvolle Art, mit dem Tod umzugehen? Ist das die shiny, sexy Seite des Todes? Ist tot das neue lebendig?

Wüsste ich auch gerne, ist das totale Herzensprojekt unserer Grafik-Nerdin Satanka. Sie hat mir monatelang damit in den Ohren gelegen und die Maskenform professionell fertigen lassen, bemalt sie dann selbst und gießt sie auch selbst mit Spezialgips aus. Was die daran so liebt, weiß nur sie. Es gibt übrigens noch eine schöne Geschichte zu Totenmasken, einfach mal nach der Unbekannten aus der Seine (dem Fluss) googeln

Ich fand die Bilder vom Abdruckmachen witzig. Das sah aus, als hättest du warme Käsesauce mit Minzfrosting im Gesicht. Wie hat es sich angefühlt?

Nun, die Damen — Tina, meine Kollegin, Ines, meine Frau und ebenfalls Mitarbeiterin, sowie Satanka, die Grafikerin — haben nur Faxen gemacht. Ich bestimme ja sonst, was passiert. Mit einer dicken Schicht im Gesicht, blind und darauf angewiesen, dass das Atemloch nicht verschlossen wird, hatten sie mit mir ihren Spaß.

Du bist Mitglied der Transylvanian Society of Darcula, beschäftigst dich mit den Verwesungserscheinungen und der Kulturgeschichte, die hinter den Phänomenen Vampir und Zombie stecken. (Wer wissen möchte, woran man einen echten Zombie erkennt oder warum manche Tote einfach nicht still liegen bleiben können, sollte sich mal hier und hier umsehen.) Und du zeigst: Eigentlich sind das ganz harmlose Zeitgenoss:innen. Doch wir Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zu Zombies, Geistern und Vampiren: Wir fürchten sie, wir finden sie faszinierend, manchmal auch absurd und komisch, wir ekeln uns vor ihnen, gleichzeitig üben sie Anziehungskraft aus. Woher, glaubst du, kommt unsere komplizierte Beziehung zu ihnen?

Ich bin sogar Weltpräsident der Transsylvanian Society seit unser geliebter Chef gestorben ist. Die komischen Beziehungen sind vielfältig und ändern sich. Zombies waren zwischendurch mal ein Auffanggefäß für die Angst vor Migrant:innen, die ja angeblich auch gefährlich sind und langsam, aber sicher anrücken. Früher standen sie auch mal für psychisch Kranke, die wir oft nicht verstehen wollen, oder einfach die Angst vor Pandemien oder Epidemien. Bei Geistern schwingt oft der Jenseitsglaube mit, aber je nach Kultur verschieden: Im angloamerikanischen Raum haben die Seelen oft noch eine Rechnung offen, in Deutschland geistern sie eher ziellos herum und machen lieber ungestört im Jenseits ihr Ding. Zu Vampiren habe ich schon mehrere Fachbücher geschrieben, das ist unerschöpflich, ich sage nur Liebe, Schmerz, Hoffnung und ewige Bindung.

Noch eine letzte Frage zum Schluss: Was hat es mit dem Bücherskorpion auf sich? Ist der cool? Sollten wir Verlagsmenschen uns T-Shirts mit ihm drucken lassen?

Jawohl! Er ist supercool, und alle Menschen sollten die hübschen Tiere nicht nur auf Shirts, sondern auch lebend in ihren hoffentlich alten und verstaubten Bibliotheken haben. Die Tiere brauchen was zu fressen …

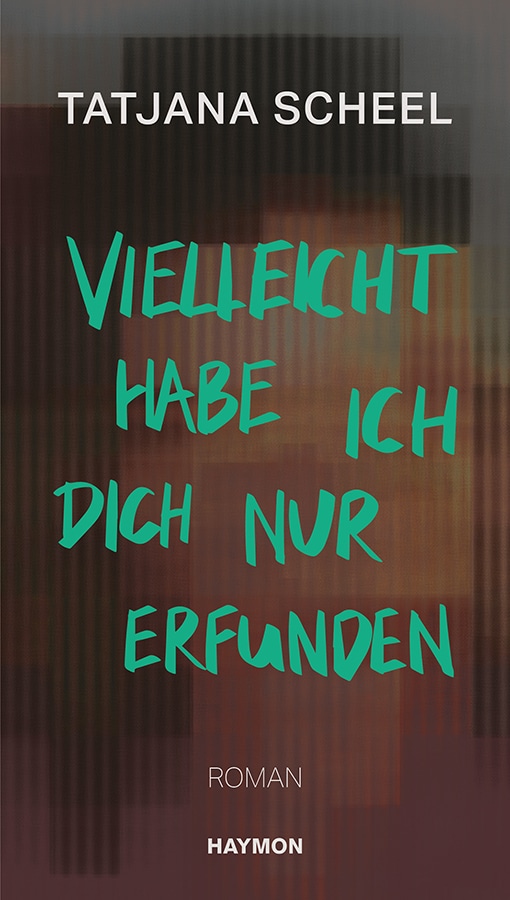

„In meinen Augen ist Humor auf jeden Fall ein besserer Ratgeber als Angst.“ – Tatjana Scheel im Interview zu ihrem Roman

Wo hört Liebe auf? Und wo beginnt die Selbstaufgabe? – Diese Fragen stehen im Zentrum von Tatjana Scheels Roman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“. Darin treffen die beiden jungen Frauen Alex und Sheela unter der Sonne Siziliens zufällig aufeinander. Die beiden sind wie zwei Planeten, die sich auf ihren Umlaufbahnen näherkommen, aber doch immer wieder voneinander entfernen. Die nicht ohne, aber auch nicht miteinander können. Nina Gruber hat sich mit der Autorin über Formen von und Mut zur Liebe, über Sehnsucht, Projektion und Humor unterhalten.

Im Zentrum von „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ steht Alex. Wer ist sie?

Alex geht es wie vielen: Da sie selbst nicht weiß, wer sie ist, versucht sie es herauszufinden, indem sie alles Mögliche ausprobiert und in die Extreme geht, um zu verstehen, was sich für sie richtig und authentisch anfühlt. Wenn ich an sie denke, fällt mir sofort das Wort Ambivalenz ein.

Tatjana Scheel lebt als Drehbuchautorin und Schriftstellerin in Berlin und wird von dem Wunsch angetrieben, komplexe Themen mit Leichtigkeit zu erzählen. In ihrem Debütroman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ erzählt Tatjana Scheel von den Unwägbarkeiten menschlicher Beziehungen. – Foto: Mike Auerbach

Alex ist in fast allen Bereichen ihres Lebens ambivalent. Einerseits sehnt sie sich nach Liebe und Nähe, andererseits hat sie genau davor die größte Angst. Auf der einen Seite ist sie schüchtern und extrem (selbst-)unsicher, auf der anderen Seite ist sie aber auch abenteuerlustig, temperamentvoll und sehr offen. Im Laufe ihres Lebens wird ihr jedoch immer klarer, wer sie wirklich ist, wer sie sein möchte und worauf es für sie ankommt.

In deinem Roman geht es um vieles, ganz intensiv aber setzt du dich darin mit der Liebe auseinander. Mit ihrer schöpferischen und zerstörerischen Kraft, mit den Sehnsüchten, die wir mit diesem Begriff und diesem Gefühl verbinden. Welche Farben der Liebe finden die Leser*innen in deinem Roman vor?

Alex fehlt es, wie meiner Meinung nach den meisten Menschen, an Selbstliebe (im Sinne von Selbstwertschätzung und Selbstakzeptanz), weshalb sie auch nicht in der Lage ist, eine andere Person wirklich zu lieben. Bei dem, was sie für Sheela empfindet, geht es vor allem um eine starke Anziehung, um Leidenschaft, Abhängigkeit und um das Verliebtsein, nach dem Alex so süchtig ist. Sie liebt nicht unbedingt Sheela, sondern das Gefühl, das diese in ihr auslöst. Das Gefühl, gesehen zu werden und endlich sie selbst sein zu können. In Sheelas Anwesenheit fühlt Alex sich schöner, stärker, größer und mutiger als sonst. So ist das doch meistens, wenn wir uns verlieben. Wenn wir ehrlich sind, geht es uns dabei viel mehr um uns selbst als um die andere Person, die wir kaum kennen und auf die wir alle möglichen wunderbaren Dinge projizieren, die mit der Realität wahrscheinlich nur wenig zu tun haben. Trotzdem ein tolles Gefühl …

Welche Rolle spielt „Familie“ in deinem Buch?

Die Figuren in meinem Roman haben alle keine Familien, die ihnen großen Halt geben, weshalb sie alle in irgendeiner Form auf der Suche nach Ersatzfamilien sind. Vor allem natürlich Alex, über deren Eltern wir wenig bis gar nichts erfahren und von der wir nur ihren exzentrischen Onkel kennenlernen. In dieser Geschichte geht es also eher um die Abwesenheit von Familie und darum, wie sich das auf die Heranwachsenden auswirkt. Es geht um bestimmte Bindungsmuster, die meistens von einer Generation auf die nächste übertragen werden – wenn es dieser nicht gelingt, sie bewusst zu durchbrechen.

In deinem Roman liegen Spannung, Verzweiflung und Witz so nah beieinander, wie Liebe und Obsession in Alex’ und Sheelas Geschichte. Es gibt einiges, worüber die Figuren verzweifeln können, aber beim Lesen selbst gerät man als Leser*in ziemlich oft ins Schmunzeln. Welche Rolle spielt der Humor in deinem Schreiben?

Wenn ich meinen Fokus darauf richte, wie grausam Menschen sein können, entsteht bei mir eine ziemlich pessimistische Weltsicht, die mich in erster Linie lähmt. Daher bin ich nur selten in der Stimmung, Bücher zu lesen (oder zu schreiben), die so schwer und melodramatisch sind, dass ich danach tagelang traurig bin. Wenn ich mir hingegen bewusst vor Augen führe, wie seltsam, absurd und komisch die Menschen sich teilweise benehmen, entsteht automatisch ein humorvoller Blick, der mir hilft, hoffnungsvoll zu bleiben. Und ich brauche diese Hoffnung!

Humor lässt mich erkennen: meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit, sondern nur eine Wahrheit, und ihr Gegenteil ist oft ebenso wahr. In meinen Augen ist Humor auf jeden Fall ein besserer Ratgeber als Angst, da er uns hilft, die Dinge mit etwas Abstand zu betrachten. Das bedeutet nicht, dass man sie nicht ernst nimmt, sondern dass man sich um einen umfassenderen Blick bemüht und sich dadurch weniger mit den eigenen Ansichten identifiziert. Ich denke, wenn wir über uns selbst lachen können (was mir bisher noch zu selten gelingt), macht uns das innerlich frei, und genau diese innere Freiheit brauchen wir, um glückliche und dadurch bessere Menschen zu sein.

„Vielleicht habe ich dich nur erfunden“ ist dein Debütroman, aber keinesfalls die erste Geschichte, die du erzählst. Du bist Drehbuchautorin. Wie hat sich das Schreiben eines Romans für dich angefühlt?

Sehr gut. Ich habe mich köstlich amüsiert. Außerdem habe ich es extrem genossen, endlich mal das schreiben zu können, was ich schreiben will, ohne dass mir permanent und von allen Seiten reingeredet wird.

Eine der zentralen Fragen des Romans lautet: „What is love?“ – Wie würdest du selbst diese Frage beantworten?

Liebe, oh je, ich könnte mir kein größeres Wort vorstellen! Liebe kann so vieles sein. Anziehung und Leidenschaft wie in Alex’ und Sheelas Fall, Vereinigung, aber auch Freundschaft, Mitgefühl und Fürsorge. Liebe kann eine Entscheidung sein.

Meine Idealvorstellung von der wahren Liebe kommt in unserer Gesellschaft eher selten vor, ist aber genau das, was ich mir für unsere Welt wünschen würde: eine Liebe, die bei sich selbst anfängt und dennoch selbstlos ist. Die an keine Bedingungen geknüpft ist und sich auf alle bezieht, nicht bloß auf ein paar wenige Auserwählte, die so sind wie wir und die die gleiche Meinung vertreten wie wir. Eine solche Liebe schließt auch die Tiere, den Planeten und die gesamte Schöpfung mit ein. Eine schöne Vorstellung …

Ist das Liebe? Oder kann das weg? – Tatjana Scheel schreibt über das überwältigende Gefühl, verführt und geführt zu werden. Sie schreibt über Projektion und Begehren, Kontrolle und Macht. Über die Notwendigkeit, die eigenen Bedürfnisse zu definieren und auszusprechen, über das Schälen aus der Abhängigkeit. Und über das Glück, nackt im Wald zu tanzen. – Hier gelangst du zu Tatjana Scheels Roman „Vielleicht habe ich dich nur erfunden“.

Die Menschen in der Ukraine brauchen jetzt unsere Hilfe!

Für die Menschen in der Ukraine, für unsere Autor*innen und Freund*innen dort, herrscht seit acht Jahren Ausnahmezustand. Protest, Krieg, Krise. Ermüdung und Enttäuschung, aber auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Die Belastung, das Leid und die Trauer haben mit dem Einmarsch der Truppen Russlands einen neuen, einen schrecklichen Höhepunkt erreicht.

Wir stehen in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Wir stehen in Solidarität mit unseren Autor*innen:

Kateryna Babkina

Oleksandr Irwanez

Andrej Kurkow

Maria Matios

Natalka Sniadanko

Oleksij Tschupa

Jurij Wynnytschuk

Serhij Zhadan

Es gibt sehr viele wichtige Initiativen und Organisationen, die sich – teils vor Ort, teils von außerhalb – mit aller Kraft für die Menschen in der Ukraine einsetzen. Wir haben hier ein paar davon gesammelt. Schließe dich uns an und unterstütze sie, wenn du kannst.

Was du sonst noch tun kannst, teilen wir in unseren Stories auf Instagram. Das Story-Highlight aktualisieren wir laufend. Schreib uns und kommentiere gerne, wenn du weitere Initiativen kennst. Wir sind für jeden Hinweis dankbar.

Spendenmöglichkeiten für die Ukraine

Für medizinische Akuthilfe:

Pirogov First Volunteer Mobile Hospital (PFVMH) ist das größte nichtstaatliche Projekt, das zivile medizinische Fachkräfte bei der Bereitstellung von medizinischer Hilfe koordiniert.

Zur Spendenseite von PFVMH

Für Schriftsteller*innen aus der Ukraine:

#artistsinshelter ist eine Initiative von deutschsprachigen Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen. #artistsinshelter sammelt Geld, das die ausbleibenden Honorare für Projekte abfedern und die Zukunft künstlerischer Tätigkeiten garantieren soll. Die Verteilung der Gelder organisieren der PEN Ukraine und das Ukrainian Book Institute in Zusammenarbeit mit dem Verein translit e.V.

Zur Spendenseite von #artistsinshelter über translit e. V.

Serhij Zhadans Wohltätigkeitsfonds „Blahodijnyj Fond Serhija Zhadana“:

Unser Autor Serhij Zhadan hat diese Stiftung vor einigen Jahren gegründet, um Initiativen für Bildung, Kultur und Gesundheit zu unterstützen, die der Bevölkerung in der vom Krieg betroffenen Ostukraine direkt helfen. Auf dieser Seite wird Serhij Zhadans Stiftung vorgestellt.

Zur Spendenseite von Blahodijnyj Fond Serhija Zhadana

Für Schwangere und Neugeborene im Krieg:

Die Aktion „280 Days“ kümmert sich darum, dass Schwangere und Neugeborene auch in Kriegszeiten die Versorgung bekommen, die sie benötigen. Die Organisation wird von unserer Autorin Kateryna Babkina unterstützt.

Zur Spendenseite von „280 Days“

Queere Nothilfe:

Insight Ukraine ist eine ukrainische öffentliche Organisation, deren Hauptwerte Gleichheit, Feminismus, Freiheit, Inklusivität und Vielfalt sind.

Zur Spendenseite von Insight Ukraine

Hilfe für queere Afrikaner*innen:

Afro Rainbow Austria (ARA) ist die erste Organisation von und für LGBTQI+ Migrant*innen aus afrikanischen Ländern in Österreich. Aktuell organisiert ARA gemeinsam mit dem House of Guramayle Hilfe für queere Afrikaner*innen, die aus der Ukraine fliehen oder noch dort sind.

Zur Supportlist von ARA

Zur Spendenseite von ARA

Hilfe für Menschen mit Behinderung:

Fight for right ist eine NGO, die barrierefreie Unterkünfte, Evakuierungen und Notdienste für ältere und behinderte Menschen koordiniert.

Zur Spendenseite von FFR

Hilfe für ukrainische Journalist*innen:

n-ost organisiert logistische und psychologische Unterstützung für Journalist*innen in der Ukraine.

Zur Spendenseite von n-ost

Hilfe für Sinti*zze und Roma*nja:

ERGO Network mobilisiert und verbindet auf nationaler und internationaler Ebene und leistet Akuthilfe für Betroffene.

Zur Spendenseite von ERGO

Notunterkünfte:

Homes for Ukraine ist eine Initiative der gemeinnützigen Organisationen Barbareum, Unlimited Democracy und TUMA mit dem Ziel, aus der Ukraine geflohenen Menschen kostenlose, vorübergehende Unterkünfte in Europa zur Verfügung zu stellen.

Zur Spendenseite von Homes for Ukraine

Psychologische Hilfe für Betroffene:

Hemayat ist ein gemeinnütziger Verein und ein Zentrum für dolmetschgestützte medizinische, psychologische, psychotherapeutische Betreuung von Folter- und Kriegsüberlebenden in Wien.

Zur Spendenseite von Hemayat

Hilfe für (kranke) Kinder:

Tabletochki trägt dazu bei, die Behandlung krebskranker Kinder in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Zur Spendenseite von Tabletochki

Voices of Children bietet psychologische und psychosoziale Hilfe für vom Krieg betroffene Kinder.

Zur Spendenseite von Voices of Children

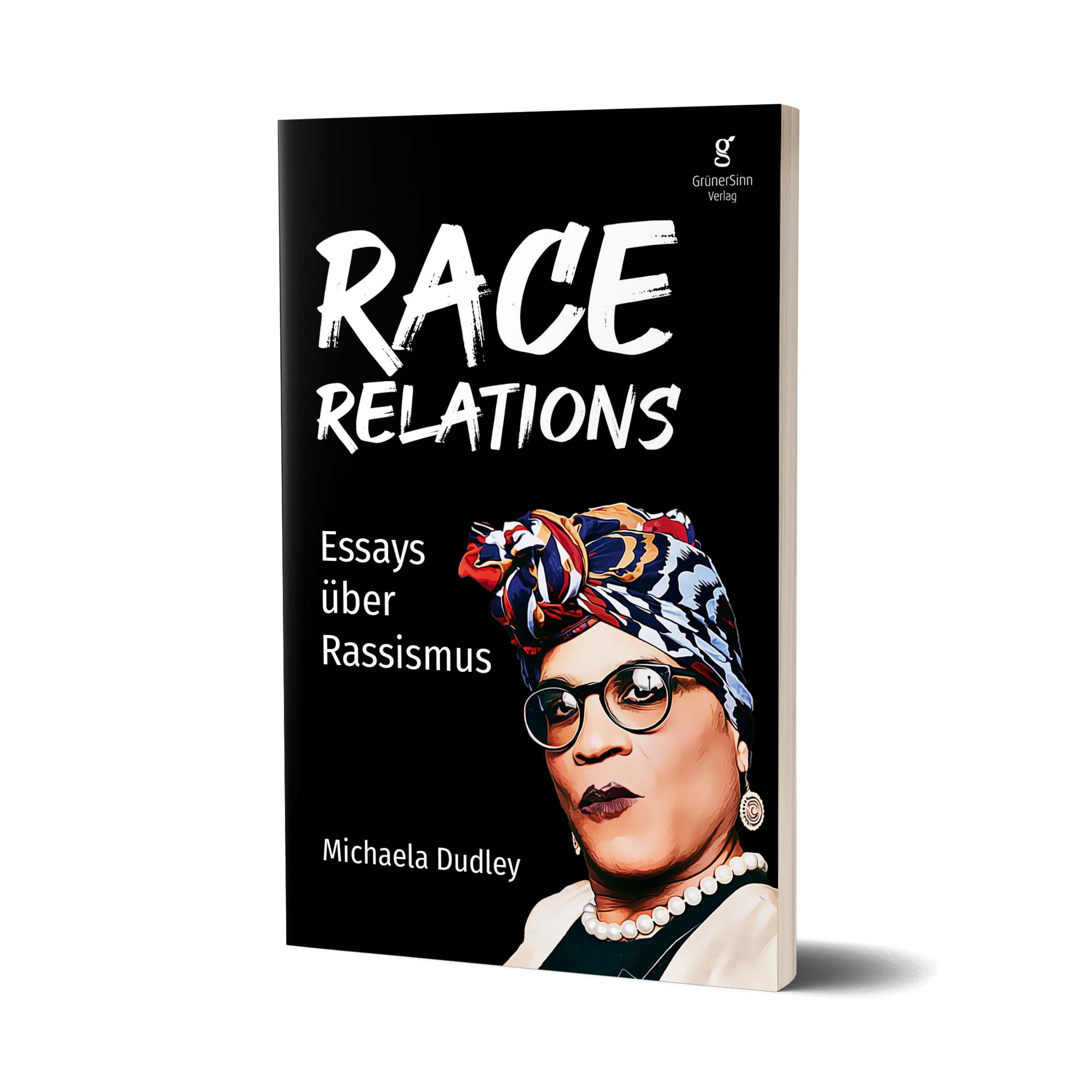

Eine Frage der Gerechtigkeit – Dr. Michaela Dudley über Feminismus für alle

Die Blacktivistin Dr. Michaela Dudley ist Kolumnistin, Kabarettistin, Keynote-Rednerin und gelernte Juristin. Für ihre unumwundene Kritik an bestehenden Missständen wird sie gefeiert, zuweilen aber auch gefürchtet. Die Diva in Diversity fordert ein nachhaltiges Interesse am Thema Diversität. Sie schreibt für die taz, den Tagesspiegel, für die Siegessäule sowie für Missy und Rosa Mag und berät große Unternehmen und Organisationen in puncto Gleichberechtigung. Mit Nina Gruber hat sie sich über Transphobie, Schwarze Wegbereiterinnen für mehr Gerechtigkeit in der Welt und den steinigen Weg zu einem Feminismus, der alle berücksichtigt, unterhalten.

Liebe Michaela, in deiner taz-Kolumne Frau ohne Menstruationshintergrund hast du erklärt: „Ich bin eine trans* Frau und eine Schwarze Feministin. Schwarzer-Feminismus ist aber nichts für mich.“ Ähnliches betonst du in deinem neuen Buch Race Relations. Könntest du das für uns erläutern?

Ja, gerne. Es ist eine Anspielung auf Alice Schwarzer, und sogleich eine dezidierte Ablehnung ihrer Politik. Wobei Politik? Was sie damit betreibt ist meines Erachtens eher Polemik. Destruktive Polemik statt konstruktiver Politik. Anlass meiner Aussage war ihr neues Buch über, vielmehr gegen die Transsexualität. Schwarzer und ihre Mitherausgeberin, Chantal Lewis, haben damit einen pseudowissenschaftlichen Sammelband geschaffen, der gleichsam mit einem Tante-Emma-Laden voller transphober Vorurteile aufwartet. In ihrer Streitschrift gaukeln sie vor, „zu einer brisanten und notwendigen Debatte über Transsexualität und Feminismus“ beitragen zu wollen. Als stünde die sexuelle Autonomie mündiger Erwachsener überhaupt zur Debatte!

Vor Kurzem erschien Dr. Michaela Dudleys Buch „Race Relations: Essays über Rassismus“. Darin schildert sie die vielen Facetten des Rassismus, arbeitet historisch und geografisch übergreifend, erzählt von ihrem Leben in den USA und in Deutschland und arbeitet auf, wie wir rassistische Hürden gemeinsam bewältigen und beseitigen können. Das Buch erschien im GrünerSinn-Verlag und wurde klimaneutral und frei von tierischen Produkten produziert.

Dass sie nach wie vor im Bunker der Binarität steckt, habe ich erahnt. Dennoch hätte ich gehofft, sie würde im Sinne der Solidarität über ihren Schatten springen können. Aber im Dunkeln sieht frau bekanntlich keinen Schatten. Sie sucht freilich das Scheinwerferlicht der Systemrelevanz, nachdem die zweite Welle der feministischen Bewegung eigentlich längst verebbt ist.

Welche Gefahr siehst du darin für die gesamte feministische Bewegung?

Dieser exkludierende Feminismus funktioniert nur noch in der Logik der Ökonomie der Aufmerksamkeit und dient somit dem Patriarchat. Anstatt gemeinsam gegen den Strom zu schwimmen, zerfleischen sich echte und ehemalige Feministinnen gegenseitig im Haifischbecken. Als eingefleischte Veganerin finde ich den Kannibalismus widerlich. Es ist nicht nur Geschmackssache, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit erlangen wir nicht durch Social Darwinism. Der traditionelle White Feminism – und darum geht es – ist mittlerweile nicht auf Progress, sondern auf Privilegienerhalt bedacht. Dabei wird das Bunte als etwas Bedrohliches betrachtet. So schrecken diese Steinzeit-Genossinnen nicht davor ab, gemäß dem Spielbuch des weißen, cis-heteronormativen, vermeintlich christlich geprägten Patriarchats zu handeln: „Dieser Mensch darf nicht in einem Rock herumlaufen, diese Frau darf kein Kopftuch tragen. Pronomen? Wofür eigentlich? Deine Geburtsurkunde will ich mal sehen.“

Das hat nichts mehr mit Feminismus zu tun. Verbote, die vor allem marginalisierte Menschen gezielt und besonders hart treffen, führen wohl nicht in Richtung Freiheit. Denn die TERFs liebäugeln mit der Null-Summen-Denkweise der Demagogen, wonach die Inklusion nach und nach zur „Überfremdung“ führe. Wer dementsprechend denkt und schließlich auch handelt, ohne systemische Änderungen in Betracht zu ziehen, kann den Sexismus, den Rassismus, die soziale Ungerechtigkeit und die Homo- bzw. Transphobie nicht besiegen.

Die Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln Dr. Michaela Dudley setzt sich als Referentin, Kolumnistin und Kabarettistin für die Würdigung der Vielfalt ein. – Foto: Carolin Windel

Ist der Schwarze Feminismus für dich zu einer Art Refugium geworden? Dein Buch „Race Relations“ hebt die Leistungen von Vorkämpferinnen wie Sojourner Truth, Harriet Tubman und Ida B. Wells hervor.

Für mich ist der Black Feminism nicht lediglich eine Zufluchtsstätte, sondern auch ein Zukunftsort. Um die Zukunft zu erreichen, müssen wir die Verfechterinnen aus der Vergangenheit und deren Errungenschaften gut kennen.

Die als Versklavte geborenen Frauen Sojourner Truth, Harriet Tubman und Ida B. Wells-Barnett schalteten, walteten und wüteten mitten im 19. Jahrhundert, noch Dekaden vor dem Schwarzen Freitag der White Suffragettes. Im Grunde genommen agierten sie bereits damals intersektional, da die Schwarze Frau sich seit eh und je ständig inmitten eines Mehrfrontenkrieges befindet, der unter anderem von Rassismus, Sexismus und Klassizismus geprägt wird. Wir sind leiderprobt, dafür aber in der Mehrzahl auch leidenschaftlich gegen Unterdrückung unterwegs. Die Erfahrungen Schwarzer Feministinnen, zu der die Stonewall-Heldin und trans* Frau Marsha P. Johnson zählt, zeugt von Multitaskingfähigkeiten, die der Frauenbewegung überhaupt sehr guttun können.

Natürlich gibt es leider auch Black TERFs. Zudem ist es mir klar, dass die LGBTQ-Rechte nicht immer ein explizites Anliegen des Schwarzen Feminismus waren. Trotzdem ist der heutige Black Feminismus insgesamt inklusiv und regenbogenfreundlich. Dazu haben Audre Lorde und bell hooks beigetragen.

Audre hinterließ dabei wunderbare Spuren in Berlin, die über afrodeutsche Frauen hinausgehen. bell hooks schrieb ihr Pseudonym zwar klein, aber sie war auch eine großartige Sister. In der Tradition von Sojourner Truth und Harriet Tubman zeigte sie, dass die Schwarze Frau sich sowohl durch Empathie als auch durch Entschlossenheit auszeichnet. Darüber hinaus verliehen sie und Audre uns Black Queer Feminists eine inspirierende Stimme. bell überlebte den Wirbelsturm, der quer durch ihre Heimat Kentucky jüngst eine Schneise der Verwüstung hinterließ. Im Kreise ihrer Familie starb sie friedlich, aber mit 69 Jahren noch viel zu jung. Ihre Weisheiten sind wiederum Worte im Wind.

Welche Bedeutung hat die Literatur im Bereich des Schwarzen Feminismus heute?

Sie hat eine sehr große Bedeutung. Sie darf nicht an Signifikanz verlieren, auch und gerade, was den Antirassismus betrifft. Wir Schwarzen Autorinnen sollten gefühlvoll aus der Seele heraus schreiben und nicht nur darauf bedacht sein, Säle zu füllen. Im Antirassismus brauchen wir keinen Personenkult, sondern Persönlichkeiten. Vielfalt gerne, aber nicht die Vervielfältigung verwässerter Phrasen. Wer den Antirassismus als Wellness für Weiße verkauft, um auf kultischen Kaffeefahrten massentauglicher zu werden, tut der Bewegung einen Bärendienst. Rosa Parks wird vermisst. Rosamunde Pilcher im Blackface hat mit Aktivismus nichts zu tun.

Heute feiern wir den 8. März, den feministischen Kampftag. Welche Parole hast du für uns?

Das Patriarchat muss weg! Friedensmärsche und der Feministische Kampftag, passt das zusammen? Ja, ganz einfach. Ohne die Abschaffung des Patriarchats kann es keinen Frieden geben.

Die verkorkste Literaturbranche: Aufbruch täte not. Ein Essay von Marlen Schachinger

Literatin und Literaturwissenschaftlerin Marlen Schachinger hat Anna Jung (Pressesprecherin bei Jung & Jung, Agentin bei Schuppach & Jung), Markus Hatzer (Haymon-Verleger) und Ralph Klever (Eigentümer des Klever-Verlages) zum Gespräch gebeten. Entstanden ist daraus ein aufschlussreicher Essay über die Notwendigkeit der Veränderung im österreichischen Literaturbetrieb – und darüber, wie wichtig es ist, den Leser*innen zuzuhören.

Marlen Schachinger studierte Komparatistik, Germanistik und Romanistik in Wien und ist als Literaturwissenschaftlerin und Literatin tätig. Sie ist die Leiterin des 2012 gegründeten Instituts für narrative Kunst in Wien und setzt sich u.a. mit der Theorie des Schreibens und der feministischen Literaturgeschichte auseinander. Auf ihrem Blog Mitlese teilt sie allerlei neugierige Ein- und Ausblicke auf die Literaturlandschaft. – Foto: Landeshauptstadt Magdeburg

Die literarische Landschaft sieht sich 2022 mancher Herausforderung gegenüber, was keineswegs ein Schaden ist, sondern vielmehr eine Chance, dringend nötige Veränderungsschritte bewusst zu setzen; und mit Elan, vor allem aber mit dem nötigen Mut in die Zukunft zu gehen. Ohne dieses Engagement werden Literaturverlage die nächsten zehn Jahre kaum überleben. Nicht bloß wegen der enorm gestiegenen Papierpreise, sondern auch da nach wie vor das Gros der Leser*innen weiblich und im besten Alter von 50+ ist. Bibliotheken, Veranstalter*innen und Buchhandel sind folglich ebenso herausgefordert wie Politik und Bildungslandschaft jüngere Generationen mit bibliophiler Leidenschaft anzustecken. Gelingt es nicht bald, breitere Leser*innen-Gruppen in anderen Altersspektren zu erreichen und sie nachhaltig für Literatur zu begeistern, wird es in Zukunft schwierig werden. Die mangelhafte Sprachkompetenz der unter 18-Jährigen ist erschreckend, ihr Vokabular derart begrenzt, dass ihnen die Literatur mehrerer Jahrhunderte kaum mehr zugänglich ist, und die Altersgruppe zwischen 30 und 45 fehlt auffallend bei allen literarischen Veranstaltungen. Die gesamte literarische Landschaft ist gefordert, rasch die nötigen Schritte zu setzen. Neben dem bewussten Engagement zur Unterstützung der Lehrenden in den Schulen durch Künstler*innen bedarf es auch eines Eingehens auf die Anliegen junger Menschen, auf ihre Themen in den Verlagsprogrammen sowie des Signals, dass man sie ernst nimmt. Nicht weil die Literatur an und für sich gerettet werden müsse – um die Narration mache ich mir keine Sorgen, bloß um die Landschaft rund um eine Kunstform.

»Die Literaturlandschaft hat sich verändert, weil sich auch die Art zu lesen verändert hat«, so Anna Jung, Pressesprecherin bei Jung & Jung, Agentin bei Schuppach & Jung und einmal die Woche noch immer Buchhändlerin in München. »Das Wort, das im letzten Jahr am häufigsten in Zusammenhang mit Literatur gefallen ist, war Eskapismus. Alle wollten nur noch etwas Eskapistisches lesen.«

Oder um es andersherum zu sagen: Literatur vermag die Gegenwart zu spiegeln, sie hat die Fähigkeit, einem in unerträglicher Zeit Freiräume zu eröffnen, in denen gedacht und geträumt werden darf. Sie ist eine Chance, Themen auf das Tapet zu bringen, welche nicht die Tageszeitungen füllen, weil sie morgen oder übermorgen schon Schnee von gestern sind, sondern in die Tiefe dessen zu gehen, was uns auch morgen noch bewegen und berühren wird. Gegenwärtig ist also Eskapismus gefragt; das meint keineswegs den ›Sommerkuss in Saint Tropez‹ und auch der Mohnnudel-Mord wäre ein Missverständnis. Es referiert weitaus eher auf die Universalpoesie der Romantik.

Zugegeben, die Dringlichkeit, endlich in die Gänge zu kommen, sehen nicht alle. Manche sind durchaus bereit, die Zeit diese Angelegenheit für sich erledigen zu lassen, weil sie sowieso bald in Rente gehen oder das rasche Tempo dieser Welt sie erschöpft hat.

Anna Jung bringt die Herausforderung im literarischen Feld markant auf den Punkt: »Der Wille zur Modernisierung ist in der ganzen Buchbranche nicht unbedingt das, was immer schon da gewesen wäre, sondern eher, was nach wie vor fehlt: mehr Wille zur Veränderung, weniger Sich-Sträuben gegen alles, was sich verändert, weniger Sich-Querstellen, wenn es neue Konzepte gibt, die mit Digitalisierung zu tun haben, mit Zusammenschlüssen. Überhaupt, Ideen, wie man sich gegenseitig besser helfen könnte, unterstützen könnte – da ist immer noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Alle hocken in ihrem Brei, wie sie ihn immer schon gewöhnt sind, wollen, dass alles so weitergeht, wie es immer schon gewesen ist. Diese Bequemlichkeit kommt natürlich auch ein bisschen aus der Situation, dass die österreichischen Verlage größtenteils subventioniert werden.«

Eine Konsequenz dieser Förderung, die zwischen fünf- und hundertzwanzigtausend liegt, sei, dass Verlage »nicht so wahnsinnig auf die Zahlen schauen« müssen, es bestehe keine ökonomische Notwendigkeit, sich ununterbrochen anzupassen und zu verändern wie in Deutschland: »Wie viel mehr Mut dort vorhanden ist! Die müssen sich ständig etwas einfallen lassen, damit sie im Fokus bleiben«, und Anna Jung fährt in ihrer vergleichenden Analyse fort, indem sie die Krux benennt: »Während die österreichischen Verlage sich damit zufriedengeben, dass sie nur in Österreich bekannt sind, nur in Österreich gelesen werden. – In Deutschland interessiere die österreichische Literatur nun mal niemanden.«

Grund genug, im Interview die ketzerische Frage zu stellen, ob folglich in den deutschen Verlagen nur zufälligerweise zahlreiche österreichischen Autor*innen vertreten seien.

»Genau. Zufällig. – Wie kann das sein?«, und Anna Jung stimmt in mein schallendes Gelächter ein. Das durchaus auch etwas Hilfloses hat. Wenigstens von meiner Seite.

In weiterer Folge führt dies dazu, dass österreichische Literat*innen eingemeindet werden – ›Echt jetzt? Musil war Österreicher?‹, und die Namen, die statt des Kärntners gesetzt werden könnten, würden aufgelistet sicherlich eine gute Seite ergeben.

Überleben? Es geht nicht darum, zu ›überleben‹! Sondern darum, Zukunft zu gestalten.

Das Problem ist also nicht die Literatur, ihre Sprache, ihre Struktur, nicht einmal ihre Sujets, das Problem ist eine Verlagslandschaft, die vor Erhalt der sogenannten ›großen Verlagsförderung‹ zu prekär und zu überlastet arbeiten muss und die danach zuerst zu erschöpft, alsdann zu saturiert ist, um mit neuen Maßnahmen mutige Schritte zu setzen.

Viele, nicht alle!

Natürlich nicht.

Die allgemeine Unbeweglichkeit der österreichischen Verlagslandschaft trifft auf jeden Fall auf den Haymon Verlag nicht zu, der sich jüngst in seinem 4-köpfigen Leitungsteam zu manch mutigem Schritt entschloss. Ausgangspunkt waren dabei logischer- und vernünftigerweise die Leser*innen; oder um genau zu sein: der Mangel an jüngeren Leser*innen.

Markus Hatzer, Verleger des 1982 gegründeten Haymon Verlags, und sein Team nahmen diese Beobachtung zum Anlass, den Verlag während der letzten eineinhalb Jahre umzugestalten: »Haymon reloaded« entstand, wie der Prozess intern genannt wird. Ein Experiment sei es, ein Versuch, der gelingen oder scheitern könne, der aber auf jeden Fall nottue. Den Ausgangspunkt bildeten das verlegerische Credo und zwei Reflexionen: Wer darüber nachdenke, jüngere Leser*innen für sich zu gewinnen, sei gut beraten, nicht nur über die eigenen, sondern auch über deren Werte und Denkweisen nachzusinnen, so Markus Hatzer.

»Es geht ja nicht nur darum, als Verlag zu überleben – man redet immer davon, aber: Es geht doch darum, relevant zu bleiben, eine Wirkung zu entfalten«, sagt Hatzer und fügt sogleich hinzu: »Immer in dem Sinne, dass im Zentrum eines Verlages natürlich ausschließlich die Autor*innen stehen und die Bemühungen um die Werke dieser Autor*innen. Das ist die Grundannahme. Ein Verlag ist kein Selbstzweck und schon gar kein Vehikel für Eitelkeiten des Verlegers; weder für irgendwelche anderen Absichten noch für missionarische Dinge. Ein Literaturverlag ist meiner Auffassung nach dazu da, den Autor*innen und ihren Werken eine Verbreitung zu verschaffen. Das ist seine Aufgabe.« Und die nimmt das Haymon-Team durchaus ernst.

Neue Themen und Aspekte haben ins Programm Eingang zu finden, sieht ein Verlag sich verpflichtet, die Sicht aller auf unsere Welt zu porträtieren. Und diese Sicht ist glücklicherweise mittlerweile divers und nicht per se maskulin, heteronormativ und weiß.

Markus Hatzer betont, er sei zwar kein Freund der Quote per se, kein Fan der starren Regeln, aber ohne diese werde sich nichts ändern. Es brauche jenes Haltegerüst: »Von allein funktioniert das nicht! Wir stellen uns der Anforderung ›Diversität‹. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen, sondern auch um People of Color, indigene Menschen.« Und durchaus selbstkritisch stellt Markus Hatzer die ›guten‹ Jahre für Autorinnen bei Haymon – »das waren 20% Frauen, 80% Männer« –, den schlechten – »gar keine Frauen« – gegenüber. Das sei ein Faktum, dem habe man sich zu stellen und die Zukunft dementsprechend zu verändern. Mehr Frauen ins Programm, mehr literarische Arbeiten, welche den Blickwinkel der People of Color-Autor*innen oder LGBTQ*-Literat*innen auf unsere Welt einbringen.

Aktives Handeln, so Markus Hatzer, sei daher gefordert, man müsse die (internen) Regeln ändern und dies durchaus mit einer gewissen Radikalität: »Ich kann natürlich nicht für andere Verlage sprechen, aber bei denjenigen, bei denen ich Einblick habe, ist es genau dasselbe: Bevor man diesen Willen zur Veränderung nicht als ›Gesetz‹ formuliert, funktioniert es nicht. Es reicht nicht, dass man sagt: ›Wir machen Bücher.‹ Das genügt nicht. Man muss – auch als Verlag –, meiner Meinung nach, Farbe bekennen und sagen: Das ist uns wichtig.«

Wer hat hier Skrupel?

Ralph Klever, Eigentümer des gleichnamigen Klever Verlags, kennt gleichfalls das Problem. Seine Programmstruktur fußt auf drei Säulen: Prosa, Essay, Lyrik. Dieser folgt auch seine Auswahl an Literat*innen, und wiewohl er durchaus wahrnehme, dass die Mehrheit der Schreibenden weiblich sei, bekomme er entschieden mehr Manuskripte von Autoren. Er wisse nicht zu sagen, woran das liege, vielleicht hätten »Autorinnen mehr Skrupel, ihre Manuskripte in die Welt zu schicken als ihre Kollegen?« Im Nachsatz fügt er sein Bedauern hinzu, denn eine Konsequenz daraus seien Programme mit hohem Männer-Anteil. Dabei habe er sich doch von Anfang an Ausgewogenheit zum Ziel gesetzt: jüngere und ältere Literat*innen, den Arbeiten von Männern wie Frauen eine Stimme geben …

Als Literatin kenne ich den Blick – man sieht sich vor dem Aussenden eines neuen Entwurfs in den Verlagen um, prüft, wer zu einem passe. Und als Autorin fällt es einem naturgemäß auf, wenn in einem Verlag 80 % der Titel (oder mehr) von kreativen Köpfen stammt, die maskulin, weiß und hetero sind. Statt darauf ein Postporto zu kleben, kaufe man sich lieber 5 Kilo Kartoffeln. Davon lebt man länger; um die Wahrheit zu sagen.

Vielleicht wäre gerade für Verlage, die eine solche Schieflage mit Erschrecken erkennen, der Schritt ratsam, den Anna Jung für das A und O des Literaturbetriebs hält: den Dialog, das direkte Gespräch. Weshalb nicht als Verleger an Literatinnen herantreten? Von mir aus auch an Agent*innen, um sich bei ihnen nach Manuskripten zu erkundigen? Weil es immer so war, dass man das nicht tat? Weil einem skrupellose Männer, überzeugt von ihrer Bedeutung für den Globus, eh die Tür einrennen und sich als gekränkte Diven gebärden, erklärt man ihnen, es sei besser, sie würden noch ein wenig an einem Manuskript arbeiten, statt jede Flatulenz sogleich publiziert haben zu wollen? Oder um es mit Ralph Klever zu sagen: »Als würden sie Angst haben, dass sie nicht mehr diskutiert werden, wenn sie nicht jedes Jahr ein Buch machen.«

Wahre Größe kennt keinen Warenwert

Das Gespenst, alle bisher geleistete Arbeit werde obsolet, sei man nicht permanent präsent, hat wohl bei allen schon einmal um die Ecke gelugt; und die Älteren in der Branche sorgen dafür, dass die Jüngeren diese Angst rasch lernen. So entsteht eine wunderbar hyperaktive Aufgeregtheit, die weder zur Kollegialität noch zur Nachhaltigkeit führt und am wenigsten zur Kunst.

Es sei doch entsetzlich, so Anna Jung, dass es in einer Branche, in der es um Sprachkompetenz und Dialog gehe, so weit gekommen sei, dass man nicht mehr miteinander rede, alles bloß noch per E-Mail erledige: »Oder auch nicht. Wenn einer keine Lust hat, dann kriegt man halt einfach keine Antwort. Nie. So kann alles unter den Tisch fallen, was man nicht beantworten möchte.« Aktiv rausgehen, die persönlichen Kontakte suchen, ohne diese Dialogkompetenz gehe es nicht (mehr). Sitzen und warten und hoffen, dass sich schon irgendwer für ein Buch interessiere, das sei schlicht unmöglich.

Ein Widerspruch zum obigen kritisierten Präsenz-Wahn? Nicht wirklich, denn Anna Jungs Aussage betrifft primär die Arbeit der Verlage und Agenturen, der Veranstalter und Literaturpreise. Für Literat*innen, vor allem wenn sie in kleineren Verlagen publizieren, ist die Notwendigkeit, sich engagiert in die PR einzubringen, nicht von der Hand zu weisen: Nur so floppt ein Titel nicht, nur so kann es gelingen, ihn gut zu positionieren. Insbesondere, da die Aufmerksamkeitsspanne, die einer Novität eingeräumt wird, seit zwanzig Jahren konstant sinkt. Ralph Klever, der die Pandemie als Beschleuniger des Nachdenkprozesses definiert, fordert auch diesbezüglich ein Umdenken: Kleinere Verlage können und sollten nicht wie große Konzerne agieren. Die Pandemie habe bewiesen, der Betrieb funktioniere durchaus ohne jene großen Messen. Nun sei es relevant, zu reflektieren, was wahrhaftig wichtig und notwendig sei: »Wir sind alle überfordert mit der Kurzlebigkeit: Damit, dass Bücher so schnell auf den Markt geworfen werden, immer nur für eine knappe Saison aktuell sind, dann verschwinden, schon zieht die Karawane wieder weiter. Das macht uns Kopfzerbrechen, und ich glaube, wir sind alle nicht glücklich damit.«

Eine Konsequenz jener Hektik ist das Gieren der Autor*innen nach Verträgen mit großen Verlagen und viel Vorschuss – das müsse sein.

Nein, liebe Kolleg*innen. Muss es nicht. Oder um es mit Anna Jung zu sagen: »Es hat sich eingeschlichen, dass manche Riesenvorschüsse zahlen. Der Graben ist wahnsinnig groß zwischen denen, die gar keinen Vorschuss bekommen, denen, die einen Tausender kriegen und denjenigen, die an die Hunderttausender-Grenze stoßen. Das ist ja wirklich eine absurde Summe für einen Roman! Es ist auch absurd, was teilweise für Debüts bezahlt wird. Natürlich sind das Beträge, die nie im Leben eingespielt werden. Das kann nur auf Kosten aller anderen gehen!«

Wieder einmal wäre es an der Zeit für mehr Fairness, weniger Kapitalismus, mehr Fair Pay! Es tut not, diesen Wahnsinn zu unterbinden, der die Arbeit der Mehrheit zu Peanuts degradiert und dem Schaffen einiger weniger den Nimbus des Heldenhaften verleiht.

Insbesondere junge Schreibende erwarten sich jedoch mittlerweile solche Verträge, damit sich ›das Schreiben auszahle‹ – so Anna Jung: »Wie viel man danach verkauft, das ist schon wieder eher wurst.« In deren Vorstellung. Denn die Wahrheit sieht anders aus: Wer einen Vorschuss nicht einspielt – was jenseits der Zehntausend illusorisch ist –, wird zur Eintagsfliege. Für Verlage kein Eklat, es stehen ja eh die nächsten Chancen bereits auf der Matte; für Autor*innen, denen Literatur jedoch an und für sich etwas bedeutet, kann das zur Tragödie werden. Wer also primär in jenem Feld arbeiten möchte, um rasch zu Geld zu kommen, der oder die sollte darüber nachdenken, ob er oder sie nicht im falschen Feld danach buddle. Als Immobilienmakler, IT-Manager, Bauunternehmer oder Krimineller wären einem hurtiger der Erfolg beschieden; wenigstens solange man nicht ins Stolpern gerät, sich verplappert oder vertippt. (Was meines Erachtens immer zu spät geschieht, aber das ist ein anderes Thema.)

Auch ein großer Verlag – muss nicht sein. Man nennt in jenen Häusern unter der Hand die billigen Ränge nicht umsonst ›Wegfalltitel‹: Sie sind dazu programmiert, das Plansoll zu erfüllen, aber engagieren wird sich keiner und keine für diese Programmtitel.

Meines Erachtens ist daher Platz eins oder zwei, drei, vier oder fünf im kleinen Verlag absolut vorzuziehen. Diese Sichtweise hat naturgemäß wenig mit zu erwartenden Tatiemen zu tun, sondern damit, wie man zur eigenen Arbeit steht: Da sie mir wahrhaftig ein Anliegen ist, finde ich, es sei vorzuziehen, sich einen Partner, eine Partnerin zu suchen, der oder die diesem Werk gleiche Zeit, Kraft, Energie und Aufmerksamkeit schenke wie ich. Andere mögen das anders sehen, das steht jedem frei …

Was Anna Jung ungemein ärgere, sei, dass jüngere Verlagsinitiativen mit anderen Konzepten hierzulande zuerst einmal nicht ernst genommen werden, per se, um nicht zu sagen lächerlich gemacht. Statt arrogant das Näschen zu rümpfen, weil jemand sich mit anderen Konzepten erprobt, »sollten wir froh sein, dass es die gibt!«, bringt Anna Jung es auf den Punkt. Seien es Bahoe Books in Wien oder der Mairisch Verlag in Hamburg, der explizit auf den Kontakt zu Leser*innen setze, »Voland & Quist« mit seinem Fokus auf Spoken-Word-Lyrik, auf junges Erzählen. Und Markus Hatzer fügt zur Liste der Initiativen mit anderer Struktur die Plattform & Töchter sowie den Zuckersüß Verlag hinzu. Bei Letzterem gibt es übrigens »Das Buch vom Feminismus« und »Das Buch vom Anti-Rassismus« für Kids ab 10 Jahren: Könnten tolle Geschenke für Unter-dem-Baum sein, nicht wahr? Intersektional, inklusiv, knallbunt und aus dem amerikanischen Englisch, verfasst von Jamia Wilson bzw. aus dem Französischen von Tiffany Jewell und Aurélia Durand. Allesamt People of Color.

Wider die Enge im Denken

Diversität darf kein Feigenblatt sein, kein Sich-Anbiedern an aktuelle Diskussionsprozesse. Das betont auch Markus Hatzer: Es gehe nicht darum, ›im Trend‹ zu navigieren, sondern es gäbe eine Notwendigkeit sich mit der Thematik auseinanderzusetzen:

»Wir müssen uns bewusst machen, dass wir – mehr oder weniger – in einem latent rassistischen Denken erzogen worden sind, und wir müssen uns überlegen, wie man darauf reagiert. Ich habe darauf auch abwehrend reagiert, am Anfang. Aber wenn man dann Bücher dazu liest, merkt man, es geht um die Frage, was ist von kolonialistischem Denken noch übrig, vom nationalsozialistischen Denken, in unserer Gesellschaft: Was sind die Probleme unserer gemeinsamen Psyche. Wie arbeitet man das auf. Das sind wichtige Themen für die Zukunft. Oder dass man trans Personen vieles abspricht, das ist ein großes Problem. Und das möchte ich auch bei Haymon in der Programmierung abbilden: Menschen zu Wort kommen lassen, die man bislang nicht zu Wort kommen ließ. Da nehme ich mich als Haymon gar nicht aus.«

Bedeutsam erscheint Ralph Klever, dass »der Betrieb seit den 1990er-Jahren viel weiblicher geworden ist. Heute sind Frauen nicht mehr nur in den Presseabteilungen zu finden.« Verlegerinnen erobern sich Raum, und das sei gut so, sagt Ralph Klever.

Ja, im deutschsprachigen Raum an und für sich, aber hierzulande? In Österreich? Da ist noch sehr viel Weite für feminine Abenteuerlust in der Verlagslandschaft gegeben! Mir jedenfalls will ad hoc keine Handvoll Verlegerinnen einfallen, während das Gros der Lektor*innen mit hoher Wahrscheinlichkeit weiblich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ausschließlich das nötige Startkapital das Problem ist oder ob es auch an mangelndem Mut und Männerbünden liegt. Die erlebt man in der Literaturlandschaft ja durchaus (Siehe auch: #24FaktenFrauenLiteraturwelt der igFemAT).

Balanceakt 2.0

Derzeit seien »alle im Betrieb recht zufrieden«, subsumiert Anna Jung die Situation in Agenturen und Verlagen: »Zufriedener als sie es die Jahre zuvor waren. Diese vielen Jahre, in denen immer nur gejammert wurde, dass alles immer schrecklicher wird. Das hat sich ein bisschen gelegt. Was natürlich zum großen Teil daran liegt, dass die ganze Buchbranche von der Situation, in der wir alle stecken, eigentlich profitiert hat, weil es den Buchhandlungen – jedenfalls denen, die sich bemüht haben, das Beste daraus zu machen, besser geht als vorher. Die Verlage haben wahnsinnig viel Geld gespart, indem sie nicht auf Messen fahren mussten, indem nicht gereist wurde und indem besser verkauft wurde und es Subventionen gab – zumindest in Österreich.«

Während die einen also finanziell besser denn je dastehen und nun die Beine hochlegen, realisieren andere erst jetzt, wie groß das Zuviel vergangener Jahre war, wie anstrengend ihnen der Balanceakt zwischen den gegenwärtigen Anforderungen aus ihrem privaten Umfeld und ihrem beruflichen Alltag ist. Vor allem diese kommen zu dem Schluss, so wie es war, könne und solle es nicht weitergehen.

Ich weiß ja nicht, wie sich Ihr Umfeld befindet, aber ich habe zu keiner Zeit so oft im unteren Teil einer E-Mail von Bandscheiben, Laptop Shoulders, Erschöpfungszuständen, Herzunruhe, Panikattacken, Sehstörungen und Zukunftsträumen gelesen wie derzeit.

Wer immer am Limit werke, so Ralph Klever, sich ewig im Hamsterrad abstrampele, dem fehlen die notwendigen Momente, um innezuhalten, um darüber nachzudenken, wie an diesen Rädern denn gedreht werden könne, sodass Arbeit mit Freude von der Hand gehe und auch noch Zeit sei, um sich Gedanken um die Zukunft zu machen, den eigenen Weg selbstbewusst zu bestimmen.

Aufgrund der konstanten Überforderung, die gerade kleinere Verlage, kleinere Agenturen, aber auch viele Autor*innen tagtäglich erleben, sei die Kompetenz des Delegierens dringend nötiger Lernbedarf: Abgeben, sich vernetzen, zusammenarbeiten, das, so Ralph Klever, könne er sich durchaus vorstellen, insbesondere, wenn Kompetenzen einander ergänzen. Oder wenn ein Delegieren gegen Umsatzbeteiligung Arbeitsbereiche abdeckt, durch die man sich selbst eher quält.

Eigensinnige Trüffelsuche

Wie für viele in unserer Branche ist auch für Ralph Klever die erste Assoziation bei dem Wort ›Qual‹ die »unspannende Buchhaltung«: »Mein Ziel war es nicht, der große Geschäftsmann zu werden und als solcher in die Geschichte einzugehen. Ich bin Büchermacher und werde das auch bleiben, ich will nichts anderes sein. Deswegen war Expansion nie mein Ziel.«

Bewusst setzt er in seinem inhaltlichen Programm daher auf die Nische: Eigenständig etwas Eigenwilliges auf die Beine stellen, nennt er es. Was in seinem Fall bedeutet, nicht auf den Roman zu setzen, der wird in anderen Häusern sowieso stets die Nase vorne haben und bestens bedient werden, sondern auf die gemeinhin vernachlässigte Gattung Essay, diese literarische Form an der Schnittstelle zwischen Sachtext und Literatur, wobei die Grenzen durchaus fließend sein können, darauf habe er sich spezialisiert. Trüffelsuche, Goldgräbertum also! Statt Mainstreamwahn.

Nach dieser Haltung sehnt sich auch Anna Jung und empfiehlt sie vor allem den Journalist*innen: Es gehe doch nicht an, dass man den sowieso immer geringer werdenden Platz für eine Rezension einem Werk einräume, bloß weil andere es auch bereits rezensiert hätten! Es sei nur mehr ein Wettlauf um die erste Kritik eines ›Muss‹-Titels, keiner sei mehr auf der Suche nach den Trüffeln in der Menge. Mehr Mut, mal aus der Reihe zu tanzen, vielleicht auch Schräges zu besprechen statt ewigem Mitläufertum im Mainstream: Das wäre schön. Wann, so fragt Anna Jung im Interview, werden wir wieder stolz sein, weil wir etwas entdeckt haben?

Das Cover der Haymon Vorschau Herbst 2021. – Illustration: Gizem Winter

Haymon reloaded – ein Exempel

Um dieses Entdecken geht es auch bei »Haymon reloaded«. Der Verlag zählt zu den größeren in Österreich, drei Lektor*innen sind für das Programm mitverantwortlich: Nina Gruber, Linda Müller und Katharina Schaller. Sie waren auch in den Diskussionsprozess eingebunden – wenn schon Augenhöhe, dann konsequent. Es sind Veränderungen, die einem beim ersten Blick in den Katalog sogleich auffallen: Der Innsbrucker Verlag duzt die Leser*innen, die bewerbenden Zitate zu den Neuerscheinungen stammen nicht von den üblichen drei Verdächtigen, sondern hier gibt eine Lektorin Auskunft, weshalb man sich für jenes Werk entschied, dort bezieht der Verleger Stellung oder die Projektleiterin. Das hat Charisma, denn es zeigt die Menschen, die hinter den Autor*innen arbeiten, verleiht ihnen ein Gesicht. Sie werden greifbar. Und mit ihnen auch die Werke, die bald erscheinen; interessanter meines Erachtens, als gäbe eine*r Bekannt-aus-Film-Funk-Fernsehen (und daher vermeintlich des Zitats würdig) einen oft genug aussagelosen Befund über ein nicht-gelesenes Werk von sich, weil ein allgemeines Statement zu jenem Autor, zu jener Autorin abgedruckt wird.

Noch etwas fällt in dieser Verlagsvorschau auf: Die Covergestaltung der Vorschau erinnert an eine Graphic Novel, zwei Mädchen oder junge Frauen sind einander zugewandt, davor zwei weitere Frauen, ein Mann an einer Tür, die Hautfarben variieren, wie sie auch in unser aller Wirklichkeit verschieden getönt sind.

Ich denke daran, wie ich in den frühen 1990er-Jahren bewusst für meine Kids französische Kinderbücher bevorzugte, nicht bloß der Zweisprachigkeit wegen, sondern auch, weil ich darin bereits eine Buntheit der Welt abgebildet fand, die im deutschsprachigen Raum noch ignoriert wurde. Gizem Winter entwarf übrigens das Vorschau-Cover, und dieses verdient mehr als einen knappen Blick. Mit der Gestaltung der Buchcover werden freie Grafiker*innen beauftragt. Insbesondere bei den neuen Titeln von Marlen Pelny, Mirthe van Doornik und Sisonke Msimang, Yousif Ahmed kann sich deren Bildsprache sehen lassen! Verglichen damit wirken die via Foto gestalteten Umschläge der Krimis altbacken. Noch ein Wort zum gewählten ›Du‹: Als Literatin weiß ich um die Dringlichkeit der Du-Perspektive, die einen Bezug schafft, kenne die Notwendigkeit, in der PR sichtbar zu werden. Für Haymon heißt das: Wir haben etwas zu sagen. Und zwar dir. Nicht irgendwem. Und dieses Gesagte wird dich nicht kalt lassen. Es wird dich verändern: »Vielleicht wird dir nicht jedes unserer Bücher gefallen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir dir sagen wollen: Du hast eine Stimme. Du sollst gehört werden. Du sollst dich in die Mitte des Raumes stellen … Und wir hier? Wir warten auf dich!«

So steht es im Katalog, so wirkt es auch. Da ist jemand bereit, sich in einen Dialog zu wagen, statt bloße Waschzettelwerbung zu veranstalten.

Zwei solche Kataloge erscheinen in jedem Verlag pro Jahr – das ist in unserer Branche so üblich: eine kleine Herausforderung für die großen Verlage, ein Mammut für die mit einer oder zwei Personen besetzten Editionen. Muss das wahrhaftig sein, zwei Mal pro Jahr? Wozu? Wenn wir doch alle wissen, dass insbesondere im Herbst dieser Katalog ohnedies im Vorfeld der Aktivitäten zu den Buchpreisen – zumindest in der Aufmerksamkeit der Journalist*innen – untergehen wird. Ralph Klever, dem dieser Umstand schon länger ein Ärgernis ist, sieht aber dennoch keinen Weg daran vorbei: Man stünde mit der Entscheidung, fürderhin nur noch einen Katalog pro Jahr zu produzieren, allein auf dem Feld. Das könnte einem zum Nachteil gereichen, meint er.

Oder zum Vorteil: Nutzt man die Möglichkeiten des Internets, publiziert für das kommende Jahr einen Katalog und wässert alsdann monatlich via Newsletter daraus nach. Und ein konstanter Feed tut ja sowieso not. Bevor man zum Hörer greift und den Dialog sucht …

Es wäre wohl einen Versuch wert …

Übrigens kann man einen Newsletter nicht nur zur Bewerbung des eigenen Verlagsprogramms nutzen: Warum nicht auch Autor*innen von außerhalb interviewen, Dialoge führen? Der Haymon Verlag tut es, und dies bewusst, denn wer den Auftrag, es gehe um die Literatur, ernst nimmt, wird das goutieren, und wer die Leser*innen in ihrem Wunsch nach spannender Lektüre ernst nimmt, der kann ihnen durchaus Werke aus anderen Verlagshäusern empfehlen, ohne einen Zacken aus eigener Krone zu verlieren. Leser*innen werden es zu schätzen wissen, dass sich hier einer nicht in Egomanie gefällt, sondern vernetzt zu denken in der Lage ist.

Die verkorkste Literaturbranche

Es ist kaum vorstellbar, aber diese Veränderungsentwürfe und Ideen, insbesondere das ›Du‹ als Anrede, haben zu Kritik und Unkenrufen durch andere Branchenteilnehmer geführt. Es ist wie Anna Jung sagte, und es dünkt mir wahrlich ewig die gleiche Chose, wagt eine*r sich auf das Eis, wünscht man ihm*ihr den Beinbruch: Man werde so den Verlag unweigerlich an die Wand fahren. Oder das eigene Literat*innen-Leben, den Veranstaltungsort …

Markus Hatzer nimmt solche Flüsterer gelassen, versteht die Aufregung darüber ebenso wenig wie diejenige über das Gender-Sternchen z.B. und betont, es sei eben eine Phase des Experimentierens, des Ausprobierens. Für diese muss keine*r das Ei des Columbus’ bereits in Händen halten, sondern kann in Gelassenheit agieren.

»Wir stellen uns jeder Diskussion. Wir hören gerne zu«, sagt Markus Hatzer im Interview. »Und wir möchten auch Themen wie Trigger-Warnungen diskutieren – vielleicht stehen die im nächsten Jahr auf manchen Büchern? Wir halten das im Sinne einer Empathie für jene Leute, die es eh nicht so leicht haben, für sinnvoll. Hier ›Zensur!‹ zu rufen, verkennt, worum es geht.« Schließlich könne kein*e Buchhändler*in alle Neuerscheinungen lesen, weshalb es ihm sinnvoll dünke, wolle man bewusst und aus Überzeugung keine Inhalte einschränken, am Cover mancher Bücher klarzumachen, dass darin vielleicht ein Thema angesprochen werde, welches für manche Menschen in manchen Lebenssituationen nicht stimmig sei, und Markus Hatzer nennt als Exempel die Oma mit der Herz-OP und den Roman, in dem unter anderem eine Vergewaltigung vorkomme. Ein plakatives Beispiel, zugegeben; aber eines, das gut illustriert, worum es ihm geht. »Man könnte es auch ›inhaltlicher Hinweis‹ nennen.« Und es müsste nicht auf dem Cover sein, es ließe sich auch zur Impressums-Seite hinzufügen: »Die aufgeregte Diskussion über Trigger-Warnungen im Umfeld der IG-Autor*innen macht sehr deutlich, wie verkorkst unsere Branche denkt, wie unfrei man in Gedanken ist. Dass man es gar nicht diskutieren kann! Sondern gleich ›Ungeist‹ oder ›Zensur‹ geschrien wird, bloß weil einer einen Gedanken äußert. Diese Diskussion ist sehr erhellend, wie es in unserer Branche zugeht und wie ängstlich manche Leute sind, dass sie Einfluss, Definitions- und Deutungshoheit verlieren. Es ist schon auffallend, wie sich da ältere Herren sehr massiv einschalten. Deshalb sage ich jetzt auch immer ›die verkorkste Literaturbranche‹: Weil ich es so erlebe!«

Neue Wege zu gehen, das ist also nicht nur, wie Anna Jung meint, schwierig oder wie Ralph Klever befürchtet in der Experimentierphase nachteilig, es bringt auch eine Menge Unken quäkend auf den Plan. Um die kommt man nicht herum. Ihr Lied des Zweifels gilt es zu bedenken, wenn es argumentativ begründet wird, doch wenn es einzig der Abwehr oder des Neides wegen erschallt, gelassen darüber zu lächeln. Nicht jede*r muss deswegen im ewigen Gestern verharren.

Ich weiß noch gut, wie ich 2001 über frauenliebende Frauen und Transgender schrieb, weil ich die Zeit schlicht für reif hielt, und man sich alsdann in zahllosen Verlagen und Literaturzeitschriften von einem Tag auf den anderen weigerte, diese Arbeiten zu publizieren, mir eine Veranstalterin zurückschrieb: »Solchen« – dreifach unterstrichen – »Themen geben wir kein Forum!« Die schwulen Jungs hingegen, die schienen bereits um 2010 akzeptabel. Glücklicherweise hat Respekt und Billigung für andere Lebensformen zwanzig Jahre später ein wenig an Breite gewonnen, denkt sich unsere Gesellschaft nicht mehr ganz so eng. Immerhin. Und Langmut braucht jede*r in dieser Branche.

Neue Wege zu gehen, vielleicht auch einmal damit zu scheitern, das halte ich für ganz essenziell im literarischen Feld: Ohne diesen Geist könnten wir auch frühere Werke schlicht in den Scanner legen und uns als Ebner-Eschenbach, Paoli oder Mayreder, Bachmann und Haushofer gefallen …

Wegen Gegenwinds aus einer Richtung sollte man noch nicht unbedingt die Route ändern. Auch das Team des Haymon Verlags machte diese Erfahrung: »Dass viele dieser Themen kontrovers diskutiert werden, das ist normal, aber das ein so großer Bruch zwischen den Generationen hindurch geht, das hätte ich nicht erwartet. Sehr viele Ältere, nicht nur Männer, auch Frauen, sind gegen das Duzen, gegen Trigger-Warnungen, gegen Diversifizierung – das muss man wirklich so sagen. Das ist eine interessante Erfahrung, über die ich viel nachdenken muss; und die mich auch so sicher macht, dass wir am richtigen Weg sind.« Insbesondere auch der enormen Zustimmung jüngerer Menschen wegen. »Das ist einfach auch ein Zeichen des Generationswechsels, denke ich. Mit manchen unserer Veränderungen sind wir für andere Leute eine Provokation. Da kommen schnell Argumente wie: ›Das zerstört die Literatur.‹ Ich lache dann immer, und sage: Die Literatur zerstört gar nichts. Nach meinem Empfinden, gibt es Literatur seit Menschen sprechen können – oder vielleicht sogar schon früher! Aber nichts hat bis jetzt je die Literatur zerstört, die ist stärker als wir alle zusammen. Wenn wir aber als kleinerer Literaturverlag in 5, 10 Jahren noch Relevanz haben wollen, dann müssen wir uns verändern. Und das werden andere auch noch machen. Nicht auf die gleiche Art wie wir. Aber: sich verändern.«

„Das ist das Faszinierende: zeigen zu können, was alles in einem Buch steckt.“ – Veronika Schuchter und Irene Zanol zu Literaturkritik und -vermittlung

Neue Medien und soziale Netzwerke bergen auch neue Möglichkeiten für Literaturkritik und -vermittlung und für den Austausch über Bücher: Du kannst schnell und überall dein Handy zücken und nachsehen, welche Meinungen du online zu einem Buch findest – seien es ausführliche Rezensionen oder schnelle Sternebewertungen von Leser*innen. Aber was genau unterscheidet eigentlich Literaturkritik von privater Meinung? Wen erreicht welches Format? Und ist eine Auswahl bereits eine Wertung? Linda Müller hat mit Veronika Schuchter, Literaturkritikerin für Deutschlandfunk Kultur und Die Furche, und mit Irene Zanol, Podcasterin bei Auf Buchfühlung, gesprochen.

Das Gespräch fand in weihnachtlicher Atmosphäre statt. Im Bild: Linda Müller (Haymon Verlag), Veronika Schuchter (Literaturwissenschaftlerin und -kritikerin für Die Furche und Deutschlandfunk Kultur) Irene Zanol (Literaturwissenschaftlerin und Podcasterin bei Auf Buchfühlung)

Veronika, man hört momentan immer wieder davon, dass die Literaturkritik im Wandel sei – oft im Hinblick auf neue Formate wie Social Reading, Buchpodcasts oder Bookstagram. Fallen diese Formate in deinen Augen überhaupt in den Bereich der Literaturkritik oder müsste man eher davon sprechen, dass sich die Möglichkeiten des Austauschs über Bücher verändert haben?

Veronika: Die Möglichkeiten, über Bücher zu sprechen, haben sich definitiv geändert. Die Literaturkritik per se hat sich auch geändert, indem mehrere Medien zur Verfügung stehen. Das verändert auch die Gatekeeper-Funktion der Kritik: Es können mehr Menschen Literaturkritik betreiben. Prinzipiell hängt es aber nicht vom Medium ab, ob etwas Literaturkritik ist oder nicht. Literaturkritik beginnt dort, wo man sich ernsthaft mit Literatur auseinandersetzt, versucht, den Text zu analysieren, zu interpretieren, und dann eine klare Wertung dazu abgibt. Der Wertungsaspekt ist meiner Ansicht nach zentral. Ob das von Laien oder Profis kommt, macht natürlich einen Unterschied, trotzdem kann beides ins Feld der Literaturkritik fallen.

Wenn aber nur Tipps abgegeben werden, wenn man etwas nur als gut oder schlecht einordnet, ohne das zu argumentieren und ohne zu erklären, welche Wertmaßstäbe man hat, dann ist das keine Literaturkritik im eigentlichen Sinne.

Irene, du betreibst ja gemeinsam mit Victoria Strobl den Podcast „Auf Buchfühlung“. Würdest du diesen auch irgendwo im weiten Feld der Literaturkritik einordnen, zumal ja, auch wenn der Podcast ein Gesprächsformat ist, durch die Auswahl eine gewisse Wertung passiert? Kennst du Podcasts, die Literaturkritik betreiben?

Irene: Ich glaube, unser Podcast ist klar Literaturvermittlung, nicht Literaturkritik. Die meisten Literaturpodcasts, die ich höre, haben oft einen klaren inhaltlichen Fokus. DieBuch, Berggasse 8 oder Literaturpalast – um ein paar Beispiele aus Österreich zu nennen – konzentrieren sich auf bestimmte Themen und haben unterschiedlich stark ausgeprägte literaturkritische Elemente. Die Ausrichtung ist bei uns thematisch nicht so eng, mit Schwerpunkt auf deutschsprachiger Gegenwartsliteratur und literarischem Leben in Österreich, wir gestalten den Podcast inhaltlich nach unseren individuellen Interessen. Insofern stehen wir den Texten, die wir besprechen, positiv gegenüber. Aber es gibt im Bereich der Podcasts ganz unterschiedliche Formate, die sich an ganz unterschiedliche Menschen richten, von daher ist eine klare Antwort auf die Frage, inwiefern Podcasts Literaturkritik sind, schwierig. Aber die klassische Audio-Buchbesprechung kenne ich eher aus Radioformaten als aus eigenständigen Podcasts.

Wie wählt ihr grundsätzlich aus, was ihr behandelt?

Veronika: Ich bekomme relativ viele Vorschläge, weil die Redakteur*innen wissen, wo meine Expertise liegt. Gleichzeitig kann ich aber auch selbst Vorschläge machen, es ist also eine Mischung. Das kann positiv oder negativ sein, weil man ein Stück weit in der eigenen „Schiene“ haftet, das ist bei mir zum Beispiel viel Literatur von Frauen und englische Literatur. Die Mischung aus eigenen Vorschlägen und anderen ist aber auch gut: Wenn man selbst aussucht, tendiert man meistens zu Texten, die man selbst besonders gelungen findet, und es ist auch wichtig, sich immer wieder auf etwas anderes einzulassen.

Irene: Wir haben ja keine*n Auftraggeber*in, wir haben den Luxus, unseren eigenen Lektüre-Interessen folgen zu können. Immer wieder definieren wir auch Schwerpunkte, etwa einen Sprachenschwerpunkt und einen Fokus auf literarische Kollektive. Mittlerweile sind wir auch recht gut vernetzt und bekommen immer wieder sehr schöne Vorschläge.

Lest ihr auch Online-Rezensionen und Tipps von Privatpersonen?