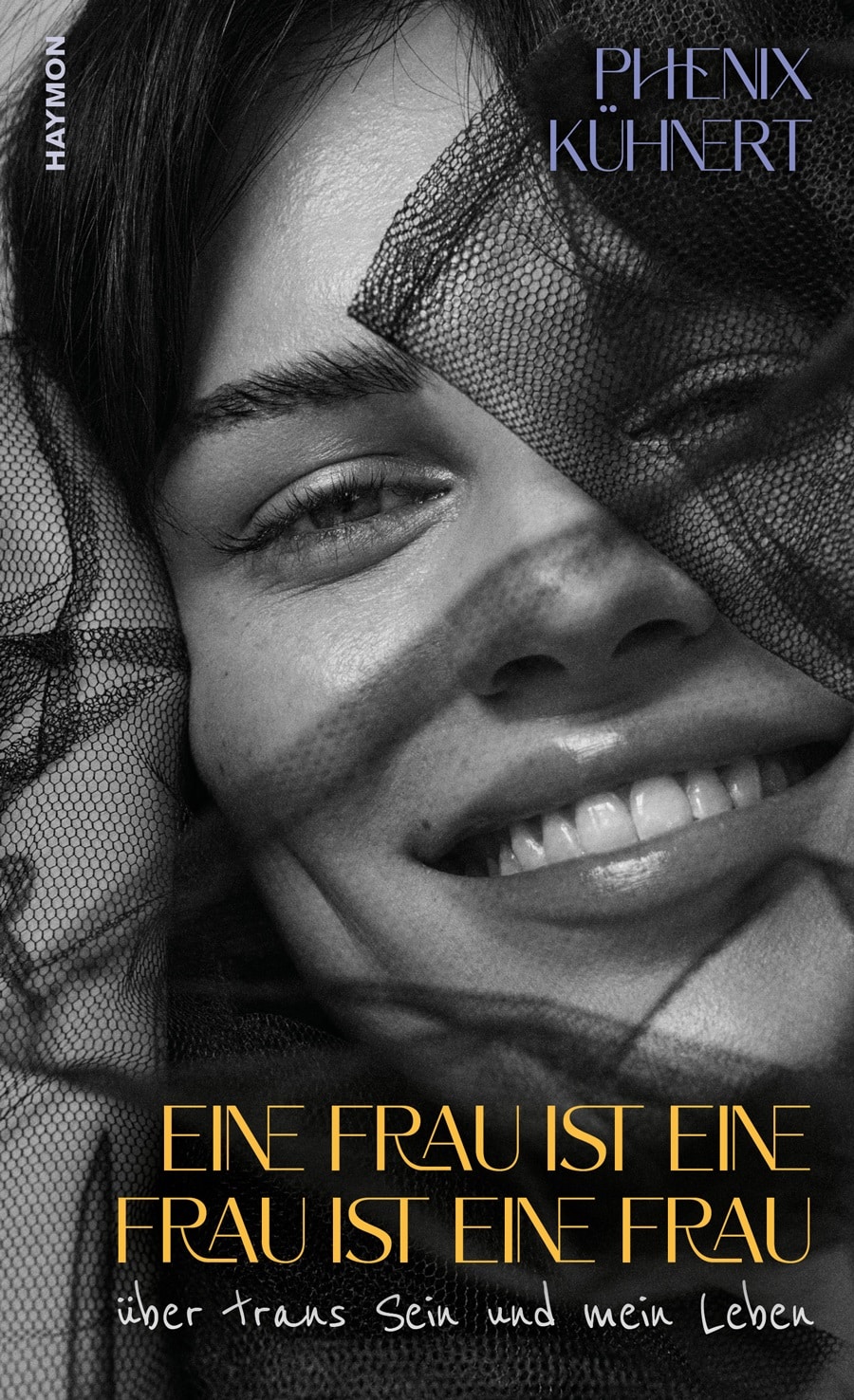

„In der Medizin wird von männlichen Körpern ausgegangen“ – Mag. Barbara Haid MSc im Interview

Mag. Barbara Haid MSc ist Psychotherapeutin am Landeskrankenhaus Hall, betreibt ihre eigene psychotherapeutische Praxis in Innsbruck und ist Präsidiumsmitglied des ÖBVP (Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie). Wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, wieso die Covid-19-Pandemie zu einem erhöhten Bewusstsein für die psychische Gesundheit geführt hat und warum die Frauenquote bei medizinischen Studien steigen muss.

© Ricardo Gstrein

Wie sehen Sie die Entwicklungen in Bezug auf die psychische Gesundheit und deren Stellenwert in der heutigen Gesellschaft? Ist sie immer noch ein Tabuthema?

Psychische Gesundheit hat u.a. durch die Begrifflichkeit „Mental Health“ einen anderen Stellenwert bekommen. Es wird heute viel mehr über das Thema, auch über psychische Erkrankung, gesprochen als noch vor wenigen Jahren.

Viele Initiativen, die in den vergangenen drei Jahren entstanden sind, leisten hier einen wertvollen Beitrag. Als Beispiele seien die multiorganisationale Initiative „Gut, und selbst?“ mit dem „Mental Health Jugendvolksbegehren“, das demnächst im Familienausschuss behandelt wird, oder die Kampagnen „#darüberredenwir“ (PSD Wien*) und „#mehrpsychotherapiejetzt“ (ÖBVP*) erwähnt. Die Vielzahl an Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und über ihre psychischen Erkrankungen sprechen, durchbrechen dieses Tabu ebenso.

Aber von einer gänzlichen Enttabuisierung und vor allem Entstigmatisierung zu sprechen, wäre vermessen. Immer noch werden psychische Erkrankungen als Zeichen von Schwäche gesehen. Sehr eng einher gehen Begrifflichkeiten wie „Schuld“ und „Scham“.

Und leider ist das Thema psychische Gesundheit immer noch ein Randthema – vor allem, wenn es um die Finanzierung der Behandlung von psychischen Erkrankungen geht.

*PSD Wien – Psychosoziale Dienste Wien

*ÖBVP – Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie

Inwiefern hatte die Corona-Pandemie darauf Einfluss?

Die Corona-Pandemie und deren Maßnahmen, die vor allem unser soziales Gefüge massiv beeinflusst und verändert haben, haben sich wie ein Brennglas auf die mentale Verfassung von uns Menschen und die Gesellschaft im Allgemeinen gelegt. Vieles, das bereits vorher vorhanden war, ist dadurch stark in den Vordergrund getreten. Wir waren als Kollektiv davon betroffen. Die Ängste, die Sorgen, die Unsicherheiten – in unserer unsicher gewordenen Welt – betreffen uns alle. Diese allgegenwärtige Verunsicherung hat es aber auch ermöglicht, dass es heute leichter ist, zu sagen „es geht mir nicht gut, ich bin belastet, ich habe Sorgen, Ängste …“. Kurz gesagt: Ja, die Corona-Pandemie hat das Sprechen über das eigene psychische Wohlbefinden leichter gemacht!

Was genau ist der „Gender Health Gap“ und wie entsteht er? Welche Auswirkungen hat er auf die Medizin und daraus resultierend auf den Besuch beim Arzt?

Unter „Gender Health Gap“ versteht man das Fehlen einer geschlechterspezifischen Medizin bzw. den Unterschied in Bezug auf den Gesundheitszustand bzw. die Gesundheitsversorgung zwischen Männern und Frauen*.

In der Medizin wird nach wie vor von männlichen Körpern ausgegangen. Obwohl Frauen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Fakt ist, dass Frauen und Männer biologisch unterschiedlich sind und dementsprechend auch medizinisch unterschiedlich behandelt werden müssten. Bei Versorgungsstudien, bei der Testung von Medikamenten und bei der Entwicklung von passenden Behandlungs- und Therapieformen wird primär der männliche Körper berücksichtigt.

Da dies bis heute nicht ausreichend geschehen ist, kommt es häufig zu Fehlbehandlungen bei Frauen.

*Wir sind uns bewusst, dass diese Thematik bisher nur auf der binären Geschlechterebene Mann-Frau erforscht wird – betroffen sind aber alle Personen und Lebensrealitäten, die nicht cis männlich sind.

Was sind Beispiele für sogenannte „Frauenkrankheiten“ und wieso werden diese nicht ausreichend ernst genommen? Woher kommt es, dass Frauen Schmerzen abgesprochen werden?

Auf psychischer Ebene kann hier die Depression genannt werden. Depressionen werden oft als Zeichen von Schwäche gesehen. Bei Männern wird häufig von „Burn-out“ gesprochen: das Ausgebranntsein wegen zu viel Arbeit. Hier wird die Arbeit (ein Faktor von außen) dafür verantwortlich gemacht, bei Depressionen ist die Ursache („die Schuld“) im Innen zu sehen. Aber auch psychosomatische und somatoforme Störungen, wie beispielsweise Essstörungen oder verschiedenste Schmerzerkrankungen, werden viel häufiger bei Frauen diagnostiziert.

Die Gründe dafür sind, dass diese Erkrankungen bei Männern ein anderes Gesicht haben. Essstörungen bei Männern werden oft nicht erkannt, da ein bulimisches Verhalten häufig mit extremem Sport (weniger mit Hungern oder Erbrechen) ausgeglichen wird. Sportlich zu sein ist ein „sozial erwünschtes“ Verhalten und wird nicht bzw. oft erst viel zu spät als pathologisches, dysfunktionales Bewältigungsmuster (Symptom) erkannt. Depressionen werden bei Männern oft nicht diagnostiziert, da sich das äußere Erscheinungsbild häufiger in aggressiven Verhaltensmustern, Substanzmittelkonsum usw. zeigt. Unerkannte und daher nicht behandelte Depressionen führen nicht selten zu Suiziden bei Männern.

Wie kann diesem Ungleichgewicht entgegengewirkt werden? Wie können wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass sich die Umstände verbessern?

Gesundheitskompetenz ist hier wohl das Mittel der Wahl. Je mehr alle Menschen über psychische Gesundheit und psychische Erkrankung wissen, desto besser kann man auch damit umgehen. Das Wissen über die unterschiedlichen Symptome bei physischen und psychischen Erkrankungen von Männern und Frauen ist dabei zentral.

Das Einrichten von Lehrstühlen an Universitäten und Kliniken zur Gendermedizin ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die Gendermedizin beschäftigt sich mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden von Mann und Frau, wobei hier sowohl biologische als auch soziale und soziokulturelle Faktoren eine wichtige Rolle spielen.

Und schließlich: die Gesundheitsversorgung als Ganzes. Die Gesundheitsversorgung muss so ausgerichtet sein, dass die bio-psycho-soziale Wirklichkeit der Menschen abgebildet wird. Gerade was die psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung der Menschen in Österreich betrifft, haben wir auch hier einen großen Gap. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von kassenfinanzierten Psychotherapieplätzen. Daher müssen sich viele Menschen einen Teil der Kosten selbst finanzieren. Da Frauen nach wie vor massiv weniger verdienen, können sich auch vermehrt Frauen die Psychotherapie nicht ausreichend leisten. Armut ist weiblich und Armut macht krank, vor allem auch psychisch krank!

Gibt es in der Wissenschaft mittlerweile eine Tendenz zu mehr Bewusstsein für den Gender Health Gap? In Großbritannien wurde 2022 eine „Women’s Health Strategy“ vorgestellt, die sich bemüht, die Frauenquote in medizinischen Studien zu heben und einen Schwerpunkt auf die Gesundheit von Frauen zu richten. Gibt es auch in Österreich neue Strategien dahingehend?

Ja, es gibt Tendenzen in diese Richtung. Es gibt den „Aktionsplan Frauengesundheit“. Es gibt den Frauengesundheitsdialog. Es gibt u.a. das Wiener Programm für Frauengesundheit. Es gibt das Fach Gendermedizin an den Medizinischen Universitäten und es gibt vereinzelt Lehrstühle für Gendermedizin. Aber es gibt vor allem noch sehr viel zu tun!

Herzlichen Dank für das Gespräch!