„Das Märchen davon, dass jede*r alles erreichen kann, ist schön. Eines, mit dem wir alle besser leben können. Wir sind beruhigt, denn wir, die es „geschafft“ haben, haben selbst dafür gesorgt. Wer es nicht schafft, muss die Verantwortung dafür tragen. Aber es ist eben ein Märchen. Und es ist längst überfällig, dass wir uns dessen bewusstwerden.“ Ein Interview mit Katharina Schaller

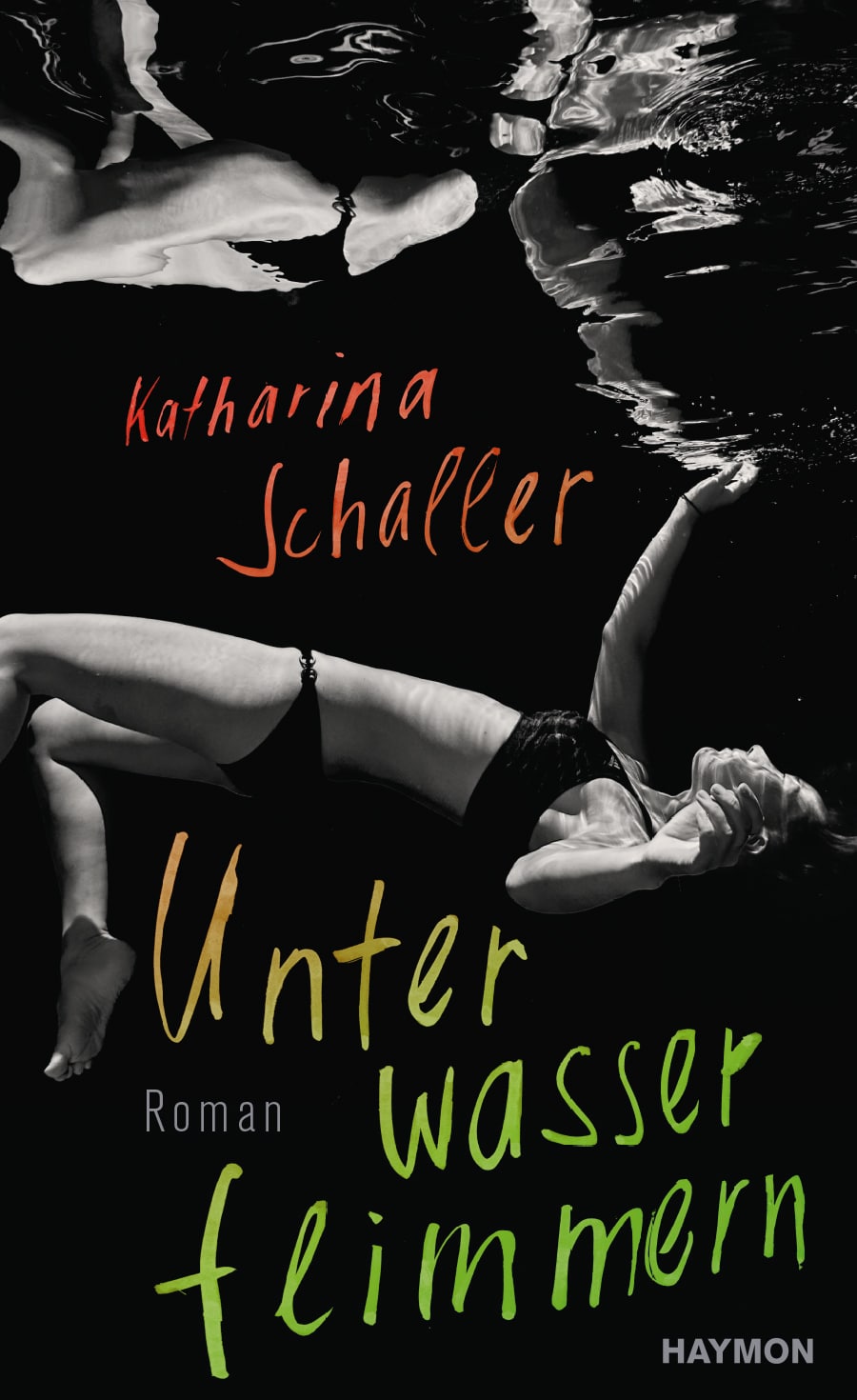

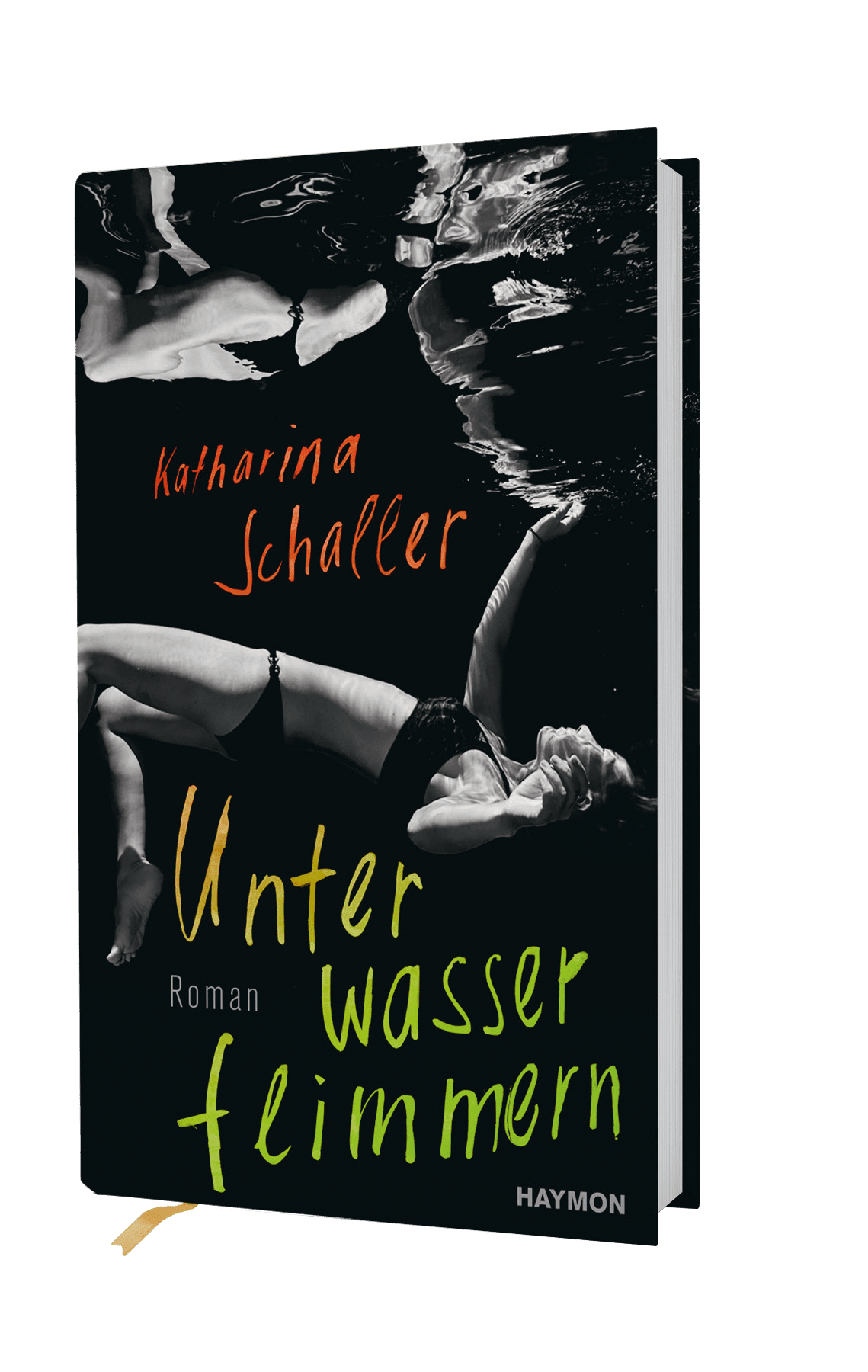

In ihrem ersten Roman „Unterwasserflimmern“ schreibt Katharina Schaller über das, was zwischen uns liegt. Über das Salz auf unserer Haut, wenn wir uns ganz nahe sind. Die Kälte im Blick einer Person, die uns fremd geworden ist. Über Freundschaft und Familie, unverhoffte Beziehungen und Liebe, Vertrauen und Begehren. Und sie folgt einer Protagonistin, die jene Pfade verlässt, die die Gesellschaft für sie vorgesehen hat.

Mit Linda Müller hat sie über das Märchen davon, dass jede*r alles erreichen kann, falsche Glücksversprechen und jene gesellschaftliche Strukturen gesprochen, die uns auch dann beeinflussen, wenn wir glauben, von ihnen losgelöst zu sein.

Liebe Katharina, provokant ausgedrückt könnte man sagen, dass für die Protagonistin in deinem Buch alles ziemlich gut läuft. Sie ist um die 30, hat einen Beruf, den sie offenbar gern ausübt, ihr Freund Emil scheint ein recht beständiger Kerl zu sein, der sich für ein Leben mit ihr entschieden hat und beginnt, eine gemeinsame Zukunft mit Haus und Familiengründung zu planen. Aber in deiner Protagonistin löst das keine Freude aus. Warum ist das so?

Ja, warum ist das so? Eine gute Frage. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Die einfachste Erklärung: Nicht jede*r weiß, was sie*er will. Eine solche Situation, ein Nichtwissen, kommt wahrscheinlich bei sehr vielen Menschen immer wieder vor. Die einen sind entscheidungsfreudiger, die anderen tun sich schwerer damit und befinden sich dadurch viel öfter in Schwebezuständen, müssen mit Ambivalenzen leben. Es hängt darüber hinaus mit den Erwartungen und Ansprüchen der Gesellschaft und des Systems zusammen. Kann man diese nicht erfüllen – gehört man also auf eine bestimmte Art nicht der „Norm“ an – zweifeln nicht nur andere, man zweifelt auch selbst. Der Druck, den weiblich gelesene Personen spüren, spielt eine Rolle. Kinder bekommen zu wollen, das wird von der Mehrheitsgesellschaft vorausgesetzt. Und würde man diese Mehrheitsgesellschaft befragen, käme ziemlich sicher ziemlich oft die Antwort, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. Dass wir davon weit entfernt sind, dass der Gender-Pay-Gap sich nicht in Luft aufgelöst hat, dass noch immer Mütter sich zu einem großen Teil um die Kinder kümmern, den Mental Load tragen, in Elternzeit gehen, beruflich zurückstecken, dass Sexismus und Misogynie alltäglich sind, dass Gewalt an Frauen und Personen, die nicht in den gesellschaftlich vorgegeben Rahmen „passen“, systematisch ist – das ist die Realität. Ich möchte damit nicht sagen, dass Menschen deshalb die Entscheidung treffen, keine Kinder zu bekommen – das ist eine Entscheidung, die wir allen zugestehen sollten, egal aus welchen Gründen. Aber dieses Kontinuum zwischen „Wir haben die Gleichstellung längst erreicht“ und „Die Wirklichkeit ist eine andere“ ist vorhanden. Auch das ist etwas, was die Protagonistin umtreibt. Und ganz generell die Fragen: Welche Art von Beziehungen will ich führen? Was kann ich mir vorstellen? Ist das alles richtig – für mich, für die anderen? Kann man nur eine Person lieben oder mehrere? Was geben mir Menschen, was gebe ich anderen? Wie vereinbare ich das mit mir, mit den Personen, die mir nahestehen?

Es ist bezeichnend, mit welcher Selbstverständlichkeit Emil davon ausgeht, dass seine Partnerin sich über seine Pläne, seinen Grundstückskauf freut, einfach, weil das die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen in diesem Alter ist. Was folgt, ist auf ihrer Seite auch eine Unmöglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Speist sich diese Unmöglichkeit auch aus gesellschaftlichem Druck, von dem sie ja selbst verhältnismäßig losgelöst zu sein scheint?

Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es so: Niemand von uns ist losgelöst von dem System, in dem wir sozialisiert wurden. Die einen sind es ein Stück mehr, die anderen weniger. Aber bestimmte Werte, Ansprüche, Sichtweisen sind internalisiert. Je mehr wir uns reflektieren und auf Abstand gehen können, je besser wir uns selbst kritisieren und Kritik von anderen annehmen können, desto mehr wird uns das klar. Aber das bedeutet nicht, dass wir dadurch automatisch anders handeln können. Ich empfinde es auch als sehr schwierig, Menschen „einzuteilen“. Nicht jede Frau ist feministisch, nur weil sie eine Frau ist. Und gleichzeitig bedeutet Feminismus auch nicht, keine monogame Beziehung führen zu dürfen und Kinder bekommen zu wollen. Ich wundere mich auch darüber, dass weiblich gelesene Personen, als zu „abhängig“ von männlich gelesenen Personen klassifiziert werden und deshalb als nicht emanzipiert genug gelten. In einem Beitrag zu meinem Buch habe ich darüber gelesen. Und ich frage mich dabei ernsthaft: Wirklich? So schnell, so einfach? Wenn ich eine Beziehung eingehe, egal mit wem, dann begebe ich mich immer in eine Abhängigkeit. Gefühle bedeuten Abhängigkeit. Und Menschen sind zwiespältig. Selbst wenn die Protagonistin verhältnismäßig losgelöst scheint, sich diesen Strukturen bis zu einem gewissen Teil bewusst ist, bedeutet das nicht, dass diese Ansprüche, der Druck, sie nicht beeinflussen.

Katharina Schaller ist eine Unruhestifterin im besten Sinne: Was sie zu sagen hat, bewegt. Ihre Sprache öffnet Poren, verwandelt Lesen in Spüren. Sie wurde 1989 in Innsbruck geboren und studierte Sprachwissenschaften. Heute arbeitet sie als Literaturscout und Text- und Konzeptentwicklerin für die Verlagsgeschwister Löwenzahn und Haymon. Als unsere Kollegin uns mit ihrem Manuskript überraschte, war auf der Stelle klar: Dieser Roman, diese Intensität ist genau, wonach wir suchen. „Unterwasserflimmern“ (2021) ist Katharina Schallers Romandebüt. Literaturpreis der Universität Innsbruck 2020. Foto: Emanuel Aeneas Photography

Was deine Protagonistin unter anderem abhebt, ist, dass sie, so lese zumindest ich sie, ihr Glück nicht von anderen abhängig macht, sondern selbst und oft aus dem Moment heraus entscheidet, welchen Weg sie jetzt gerade mit wem gehen möchte. Sollten wir das alle viel öfter tun, anstatt uns in Pfade drängen zu lassen, die die Gesellschaft für uns so angenehm flachgetrampelt hat?

Das kann ich schwer beantworten. Die Pfade sind wahrscheinlich nicht „angenehm“ ausgetrampelt. Und ich bin sehr privilegiert. Ich bin eine weiße Cis-Frau. Wenn ich mich in andere Menschen hineinversetze, solche die marginalisiert und mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, dann kann ich nur sagen: dieser gesellschaftliche Rahmen, der Menschen einzwängt, der nicht übertreten oder gar gesprengt werden soll, ist katastrophal. Aber natürlich greift das sehr weit. Wenn wir bei den Themenfeldern Monogamie, Mutterschaft etc. bleiben: Dann wäre es am Schönsten, jede*r könnte für sich entscheiden. Aber das System lässt das nicht zu. Selbst, wenn wir uns einreden, dass es so ist.

Und auch hier glaube ich: Meine Protagonistin ist sehr ambivalent. Einerseits ist es vielleicht so, dass sie ihr Glück nicht von anderen abhängig macht und aus dem Moment heraus entscheidet, andererseits sind Beziehungen und andere Menschen das, von dem sie zehrt, etwas, das sie dringend braucht. Sie führt intensive Beziehungen, fühlt intensiv, hat intensiven Körperkontakt, Sex. Und auch das ist eine Abhängigkeit. Sich durch andere spüren zu können.

Jungen Menschen in Mitteleuropa steht scheinbar die Welt offen. Inwiefern bringen die vielen Möglichkeiten, die man hat, auch Belastung mit sich? Fühlen wir uns verpflichtet, glücklich zu sein? Und bringt das in deinen Augen weiblich gelesene Menschen besonders unter Zugzwang?

Ja, auch das bringt Belastungen mit sich. Aber der Ausdruck „junge Menschen in Mitteleuropa“ ist sicher zu verallgemeinernd.

Dafür sind die Unterschiede der Möglichkeiten und der Privilegien zu groß. Das wird in der nächsten Frage gut dargestellt. Wenn ich von der Lebenswelt der Protagonistin ausgehe, dann ja, sind da sehr viele Möglichkeiten – und damit ist da auch ein „Auftrag“ zum Glücklichsein. Irgendwie ist das logisch, die Nachkriegsgeneration, die Baby-Boomer: Viele dieser Menschen konnten ihren Beruf, ihre Lebensform nicht auswählen. Jedenfalls nicht so, wie es heute für viele machbar ist. Und dadurch entsteht auch die Anforderung, dass man ausschließlich und allein für das eigene Glück verantwortlich sei. Denn wer selbst aussuchen kann, hat auch selbst Schuld, wenn sie*er mit der Wahl nicht zufrieden ist. Wenn man nicht schafft, was man sich vorgenommen hat. Wer in diesem System nicht mithalten kann? Fällt durch. Das ist das eine Problem. Das andere: Ich habe das Gefühl, viele Menschen, die diese Möglichkeiten haben, reflektieren sich dadurch ständig. Das ist nicht falsch zu verstehen: Reflexion ist etwas Wichtiges und Gutes. Nur: Ständige Reflexion bringt auch ständige Unsicherheit. Ist es das, was ich will? Gibt es noch etwas anderes? Verwirkliche ich mich selbst? Muss ich mich verwirklichen? Muss ich mich für meinen Beruf aufgeben? … Und ja, für weiblich gelesene Personen entsteht dadurch noch mehr Druck. Wir leben im Patriarchat. Die Anforderungen, die z.B. an Mütter gestellt werden, sind unmöglich zu erfüllen: auf sich selbst achten, rundum für die Kinder da sein, die eigene Karriere vorantreiben – am besten alles gleichzeitig, schließlich hat man ja die Möglichkeit. Und die Mutterschaft ist nur ein Teil des Ganzen. Aber man sieht daran: So vieles läuft falsch.

Jede*r kann alles erreichen, wenn nur genügend Wille zur Selbstoptimierung vorhanden ist, so wird es oft vermittelt. Dass das so nicht stimmt, wissen wir, denn nach wie vor bestehen statistisch gesehen große Unterschiede bzgl. Geschlecht(sidentität), Herkunft, sexueller Orientierung, familiären Hintergrunds etc., wenn es um Möglichkeiten der Selbstverwirklichung geht. Sara Ahmed zeigt in The Promise of Happiness sogar auf, dass die Notwendigkeit zum Glücklichsein teilweise genutzt wird, um soziale Unterdrückung zu legitimieren. Hat Literatur in deinen Augen auch die Aufgabe, Realitäten und Ungleichheiten dieser Art abzubilden, uns mitten hineinzustoßen?

Ja. Für mich hat Literatur u.a. folgende große Aufgabe: nämlich die, uns andere Perspektiven zu eröffnen. Und diese Perspektiven sind manchmal schmerzhaft. Aber nur wenn wir hinsehen, wenn wir merken, wo unsere eigenen Privilegien liegen, wo es Probleme gibt, in welchen Lebensrealitäten sich andere befinden, kann diese Gesellschaft sich entwickeln. Empathie aufzubringen, sich in andere hineinversetzen zu können – das ist unheimlich wichtig. Viele wollen das nicht. Menschen bestätigen sich gerne selbst, auch wenn das bedeutet, andere Realitäten zu verweigern. Aber genau dort, wo es wehtut – das sind die Stellen, auf die wir unseren Blick richten müssen. Auf Menschen, die Diskriminierung in verschiedenen Formen ausgesetzt sind, auf Menschen, die Rassismus, Ableismus, Sexismus usw. erfahren. Das Märchen davon, dass jede*r alles erreichen kann, ist schön. Eines, mit dem wir alle besser leben können. Wir sind beruhigt, denn wir, die es „geschafft“ haben, haben selbst dafür gesorgt. Wer es nicht schafft, muss die Verantwortung dafür tragen. Aber es ist eben ein Märchen. Und es ist längst überfällig, dass wir uns dessen bewusstwerden.

Und zum Schluss: Ist es in Wahrheit erstrebenswert, auch einmal richtig unglücklich zu sein?

Nein. Ich mag Sprüche wie „Nur wer unglücklich ist, weiß zu schätzen, wenn es ihr*ihm wieder gut geht“ oder „Was dich nicht umbringt, macht dich härter“ nicht. Wer bin ich, für andere Menschen solche Aussagen zu treffen? So etwas kann und will ich mir nicht herausnehmen. Denn es ist doch so: Viele Menschen, die schreckliche Dinge erlebt haben, müssen sich ihr Leben lang damit auseinandersetzen – auch wenn es sie nicht „umgebracht“ hat. Und trotzdem will ich diese Empfindung niemandem absprechen. Wenn jemand, die*den es betrifft, so über sich selbst spricht bzw. das so sieht, weil das eben eine Art des Umgangs mit gewissen Situationen ist, dann ist das in Ordnung. Aber wir sollten nicht uns selbst als Maßstab für andere verwenden, wir sollten akzeptieren, dass es andere Gefühle, verschiedene Sichtweisen gibt. Was wir dafür, wie bereits erwähnt, umso mehr brauchen: Die Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen. Andere Perspektiven einzunehmen. Denn so erweitern sich die Ebenen des Verständnisses, auch für Glück oder Unglück, ohne bestimmte Dinge vielleicht selbst erlebt zu haben.

An jeder Kreuzung ein Ja, ein Nein oder ein Vielleicht später. Jede Entscheidung ein Wegzoll, um weitermachen zu können oder Zeit zu gewinnen. Um der Mensch zu werden, der man selbst sein möchte. Die eigene, für sich richtige Lebensform zu entdecken. In ihrem Roman „Unterwasserflimmern” nimmt Katharina Schaller dich mit zu den Kreuzungen im Leben einer jungen Frau, die plötzlich wissen soll: Will sie Haus, Kind – und einen einzigen Menschen lieben? Was, wenn sie das nicht will? Nicht heute, möglicherweise auch nicht morgen? Weil ein Mensch allein für den anderen vielleicht gar nicht genug sein kann?