Haymon reloaded – oder: Was ist anders?

Der Haymon Verlag entwickelt sich weiter – und: Es gibt ganz schön viele Änderungen. Wie das aussieht, warum wir machen, was wir machen, und wie sich das alles auswirkt, kannst du hier nachlesen.

Den Haymon Verlag gibt es seit 1982. Eine lange Zeit, und darauf sind wir ziemlich stolz. Seit seiner Gründung hat sich der Verlag immer wieder verändert. Denn, so glauben wir, das ist eine der Aufgaben eines Literaturverlages: sich zu entwickeln, auf die Gesellschaft zu schauen, zu hinterfragen, neue Wege zu gehen. Nur so kann ein Verlag schaffen, was er sich im Kern vornimmt. Wir wollen unterschiedliche Perspektiven aufzeigen, wir wollen unerhörte Stimmen erzählen lassen, wir wollen unter den Stein und um die Ecke blicken. Um das zu erreichen, haben wir bei uns im Verlag, in unserer Kommunikation und der Art, Bücher zu machen, einiges verändert. Das kann für Außenstehende ungewohnt sein, weil Verlage oft sehr ähnlich agieren. Weil es brancheninterne „Regeln“ gibt. Weil andere Literaturverlage eben anders ausgerichtet sind als der Haymon Verlag. Aber – und das können wir versprechen – wir haben uns jede Änderung, jede Anpassung gut überlegt, lange durchdacht. Trotzdem freuen wir uns über jede Anregung, sachliche Kritik, über jedes Feedback, das uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Damit aber für Autor*innen, Leser*innen, Buchhändler*innen, Journalist*innen und allen anderen wunderbaren Menschen, mit denen wir zu tun haben, klarer wird, was hinter den Veränderungen steckt, warum wir Dinge so machen, wie wir es tun, schreiben wir hier unsere Gedanken auf.

Ein Literaturverlag der Zukunft – wie sieht der eigentlich aus?

Man hört sehr oft, dass weniger gelesen wird. Dass weniger Menschen Bücher kaufen. Es gibt Reibungen zwischen Bookstagrammer*innen und Feuilleton-Journalist*innen. Es gibt Buchhandlungen, die schließen müssen, weil die Online-Konkurrenz zu groß wird. Und ja, auch Verlage spüren diese Entwicklungen. Deshalb haben wir uns gefragt: Wie erreichen wir unsere Leser*innen? Und: Wer sind unsere Leser*innen überhaupt, oder besser gesagt: Wen möchten wir mit unseren Büchern packen? Die erste Antwort, die einem einfallen würde, wäre vielleicht: na, alle! Aber um ehrlich zu sein: Wie soll das funktionieren? Menschen sind so unterschiedlich, interessieren sich für verschiedene Themen, identifizieren sich mit unterschiedlichen Perspektiven, haben zig Lesemotive, ihnen gefallen verschiedene Gestaltungsarten, und, und, und … diese Liste könnten wir ewig weiterführen. Und das ist keinesfalls negativ gemeint. Es ist fabelhaft, dass Menschen unterschiedlich sind. Nicht jeder*m werden unsere Bücher gefallen. Nicht jede*r mag unsere Art der Ansprache. Aber das muss auch gar nicht sein. Es gibt so viel gute, ja großartige Literatur – der Haymon Verlag hat nicht den Anspruch, alle Leser*innen zu bedienen (das wäre wahrscheinlich auch ein wenig überhöht). Deshalb konzentrieren wir uns auf eine Leser*innen-Gruppe.

Ein Literaturverlag, eine Leser*innen-Gruppe – wie soll das klappen?

Natürlich wollen wir Eigenschaften und Charakterzüge nicht herunterbrechen. Das würde gar nicht funktionieren. Jede Person ist anders, ist individuell. Gleichzeitig gibt es gewisse Werte, Vorlieben, Informationskanäle usw., die Menschen einen. Nicht jedes einzelne Buch, das wir veröffentlichen, wird jede*r einzelne unserer Leser*innen verschlingen. Und das soll auch gar nicht so sein. Aber wir haben uns ausführlich mit unseren Leser*innen auseinandergesetzt. Wir haben uns angesehen, worauf sie stehen, was sie gut finden, wie sie angesprochen werden möchten. Unsere Leser*innen, das sind Menschen, die rasend neugierig sind, die offen sind, die politisch aktiv sind, die sich für andere interessieren, die es mögen, wenn ihnen auf Augenhöhe begegnet wird. Das sind Menschen, die kein „Von-oben-herab“ wollen, die gefühlvoll sind und auf Emotionen reagieren. Das sind Menschen, die sich für die unterschiedlichsten Themen begeistern können, die sich ihre eigene Meinung bilden wollen, die in verschiedene Perspektiven eintauchen möchten. Das bedeutet für uns: Der immer selbe Blickwinkel ist Geschichte. Die Literaturbranche muss sich endlich öffnen. Noch viel mehr, als sie es bisher tut. Die Gesellschaft, der Zugang zu Informationen, der Raum für Stimmen hat sich geändert, sollte sich noch viel mehr ändern. Das ist es, was wir wollen, was unsere Leser*innen sich erwarten: Pluralität. Auch wenn das manchmal wehtut, auch wenn das Bestehen vieler unterschiedliche Stimmen auf einer Ebene bedeuten kann, dass man sich selbst hinterfragen muss. Dass man die eigenen Strukturen, Gedanken auf die Probe stellen muss.

Und das ist keine Einschränkung für uns, das schafft Platz für Kreativität. Das alles erfinden wir übrigens nicht – wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Leser*innen. Wir fragen sie, welche Themen sie spannend finden. Wir fragen sie, welche Coverentwürfe oder Titelvarianten ihnen gefallen und warum. Wir lernen von ihnen, entwickeln uns mit ihnen (denn, und das ist wichtig: Menschen bleiben niemals gleich, sie verändern sich laufend). Vielleicht ist das eine der größten Änderungen bei uns, überhaupt die größte Veränderung für einen Literaturverlag. Dass wir nicht mehr nur einseitig kommunizieren. Dass wir mit unseren Leser*innen ins Gespräch gehen, Entscheidungsmacht abgeben, nicht immer glauben, alles besser zu wissen. Und: Das ist aus unserer Sicht wichtig, um als Literaturverlag zu bestehen. Die Zeiten ändern sich, die technischen Möglichkeiten ändern sich, die Art, Bücher auszuwählen, ändert sich. Wir sollten uns nicht dagegen wehren, wir wollen daran teilhaben.

Ein Literaturverlag, eine Werteheimat?

Hoffentlich. Sehr oft bekommt man zu hören: Ein Verlag soll „zurücktreten“, soll den Büchern und Autor*innen die Bühne überlassen. Und: Einerseits ist das richtig, auch wir sehen das so. Jedes Buch, jede*r Autor*in steht für sich. Wir als Verlag können Stimmen sichtbar machen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, uns immer wieder zu reflektieren. Wir sind dazu verpflichtet. Und wir können Kante zeigen. Wir können ein Verlag sein, dem man ansieht und bei dem man spürt, wofür er steht, welche Werte er vertritt, wie er ausgerichtet ist, mit wem er kommunizieren möchte, mit welchen Partner*innen er zusammenarbeitet. Und wenn wir glauben, dass das möglich ist, dann glauben wir damit auch an eine Werteheimat – oder anders gesagt: an die Marke eines Literaturverlags. Denn nichts anderes ist eine Marke: Sie ist aufgefüllt mit Emotionen, Werten, Kommunikationsformen. Und erst, wenn es so weit kommt, dass Verlag und Leser*innen sich gegenseitig beeinflussen, im Austausch stehen, sich zu Entwicklungen bewegen, beginnt eine Marke – und damit ein Verlag – Wirkung zu zeigen.

Das Du, das Gendersternchen, die Kontextualisierung – die Kommunikation mit Leser*innen, Autor*innen, Buchhändler*innen, Veranstalter*innen, Journalist*innen …

Wir sprechen unsere Leser*innen sowie alle Menschen, mit denen wir über unsere Kanäle kommunizieren, per Du an. Das ist ein Punkt, den viele Personen fantastisch finden, weil sie sich wohl fühlen, und gleichzeitig gibt es viele Menschen, denen ein „du“ aufstößt. Wir verstehen das. Jede*r ist anders, jede*r möchte anders angesprochen werden. Aber: Wir haben uns für diese Form der Ansprache entschieden, weil sie zu unseren Leser*innen passt. Weil diese Leute Lust darauf haben, auf Augenhöhe zu agieren. Weil sie sich damit gut fühlen, weil wir damit keinen künstlichen Abstand schaffen, wo unserer Meinung nach keiner sein sollte. Nochmal: jede*r kann das anders sehen. Und das ist in Ordnung so.

Ja, wir gendern mit Gendersternchen. Für uns und unsere Leser*innen ist das wichtig, weil wir ein Zeichen setzen wollen. Wir möchten alle ansprechen, wir möchten, dass sich alle angesprochen fühlen. Auch das kann sich entwickeln, vielleicht wird das Sternchen irgendwann durch ein anderes Zeichen ersetzt. Aber: Uns ist es ein Anliegen, Menschen, die ihre Stimme erheben, denen wir zuhören sollten, wenn sie uns sagen, dass sie sich durch die weibliche und männliche Form nicht angesprochen fühlen, genau den gleichen Respekt zollen wie allen anderen. Wir wissen, dass die Meinungen hier stark auseinandergehen. Dass Diskussionen geführt werden, deren Kernaussage ist, Gendersternchen würden die deutsche Sprache zerstören. Und diese Diskussionen werden nicht zum ersten Mal geführt, Sprachveränderungen waren immer Thema. Aber: Uns ist wichtiger, alle Menschen respektvoll anzusprechen, als auf die zu hören, die nicht betroffen sind.

Wir setzen unsere Bücher in einen Kontext. Das tun wir, wenn wir Newsletter schreiben – egal ob an Leser*innen oder Buchhändler*innen. Das tun wir, wenn wir Artikel in unserem Onlinemagazin veröffentlichen. Das bedeutet, dass es manchmal persönlich zugeht. Dass das Team des Haymon Verlags erzählt, welche Gefühle ein Buch ausgelöst hat. Welche Entwicklungen es angestoßen hat. Wo es schmerzhaft war, wo gut, wo beängstigend. Wir wollen nicht nur platt den Inhalt unserer Bücher weitergeben, wir wollen den Leser*innen zeigen, was diese Bücher mit uns gemacht haben. Wir geben Einblick in unsere Arbeit, wir lassen Außenstehende daran teilhaben. Wenn wir Magazinbeiträge verfassen, tun wir das nicht nur selbst. Wir führen Interviews mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Die sich mit Dingen auseinandersetzen, die wir selbst nie so gut aufbereiten könnten. Und viele dieser Thematiken haben auf irgendeine Weise mit unseren Büchern zu tun. Es geht um politische Geschehnisse, individuelle Erlebnisse, gesellschaftliche Entwicklungen. Und das möchten wir unseren Leser*innen bieten. Lektüre, die weiterführt, die nicht an einem Punkt stehen bleibt, sondern in viele verschiedene Richtungen strahlt. Wir möchten Verbindungen schaffen.

Triggerwarnungen – wie bitte?

Triggerwarnungen für Bücher werden heiß diskutiert. Vielen schmeckt es nicht, dass wir solche Hinweise auf der Rückseite unserer Bücher anbringen. Aber warum eigentlich? Trigger, das sind bestimmte Thematiken, die zu einer Retraumatisierung betroffener Personen führen können. Das bedeutet: Wenn jemand sexualisierte Gewalt erlebt hat, kann diese Person das Lesen darüber traumatisieren (muss es jedoch nicht). Wenn ein Mensch Rassismus erfährt, kann ihn das Lesen darüber traumatisieren (muss es jedoch nicht). Wenn es im persönlichen Umfeld einer*s Lesers*in einen Suizid gegeben hat, kann sie*ihn das Lesen darüber traumatisieren (muss es jedoch nicht). Diese Personen sind betroffene Menschen. Um diese Menschen dabei zu unterstützen, besser entscheiden zu können, ob sie die Inhalte konsumieren wollen, geben wir Hinweise auf triggernde Thematiken. Diese sind sehr dezent. Auf der Rückseite des Buches steht dann: „Triggerwarnung siehe Seite xxx“. Im Impressum des Buches werden die Trigger angeführt. Das sieht zum Beispiel so aus: „Triggerwarnungen nehmen auf Menschen mit traumatischen Erfahrungen Rücksicht. Aus subjektiver Sicht können diese Trigger von Bedeutung sein oder nicht, unabhängig davon, in welchem Kontext oder Medium sie sich finden. Auch fiktive Texte, wie zum Beispiel Romane, können triggern. Wir weisen deshalb an dieser Stelle auf Trigger im vorliegenden Buch hin: xxx Geschichte konfrontiert dich mit Suizid.“

Wir denken so: Menschen, die betroffen und auf der Suche nach einem solchen Hinweis sind, finden ihn. Menschen, die nicht betroffen sind, können den Hinweis problemlos überlesen. Es gibt bereits viel positives Feedback dazu. Menschen haben sich bedankt und sich gefreut, entsprechende Informationen vorab erhalten zu haben. Und ja, es gab auch Aufschreie, die sich gegen die Triggerwarnungen richten. Warum genau, ist für uns nicht nachvollziehbar. Nicht betroffene Menschen werden hier nicht angesprochen. Für uns als Verlag hat das auch etwas mit Empathie zu tun, mit Verantwortung. Und: Wir kennen so viele Buchhändler*innen, die erzählen, dass Käufer*innen Bücher zurückgebracht haben, weil ihnen nicht klar war, dass bestimmte Themen behandelt werden. Triggerwarnungen sind ein Service für die Leser*innen, um eigenverantwortlich entscheiden zu können, ob sie Inhalte konsumieren wollen oder nicht. Bei Filmen gibt es das schon entsprechend lange. Zum Beispiel Altersfreigaben aufgrund von dargestellter Gewalt etc. Bei Literatur gibt es keine Altersfreigaben, aber es gibt Empfehlungen von Buchhändler*innen, es gibt Informationen, die man mitgeben kann. Und wieso sollten wir das nicht tun?

Unser Programm, unsere Bücher, unsere Autor*innen, unsere Partner*innen

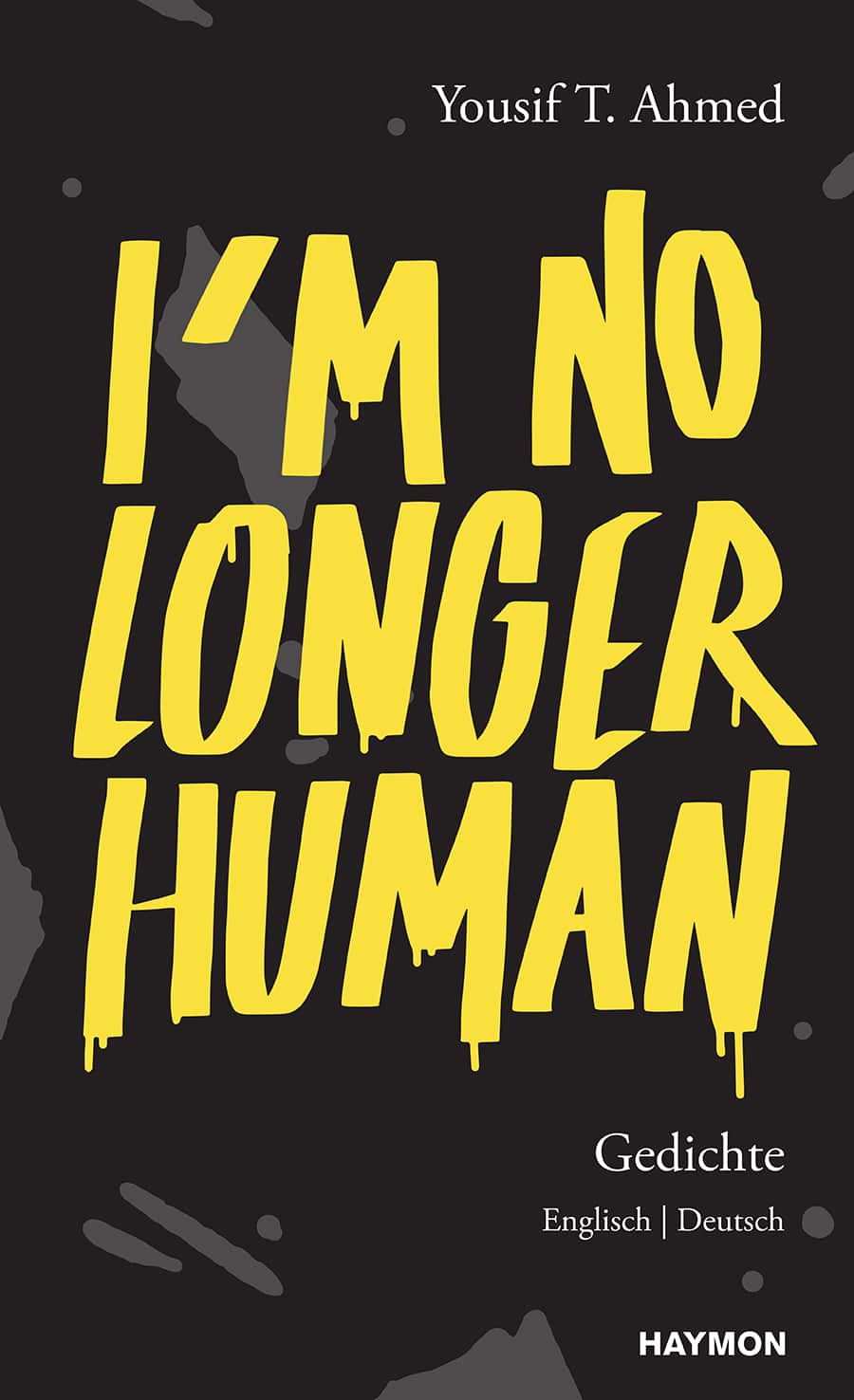

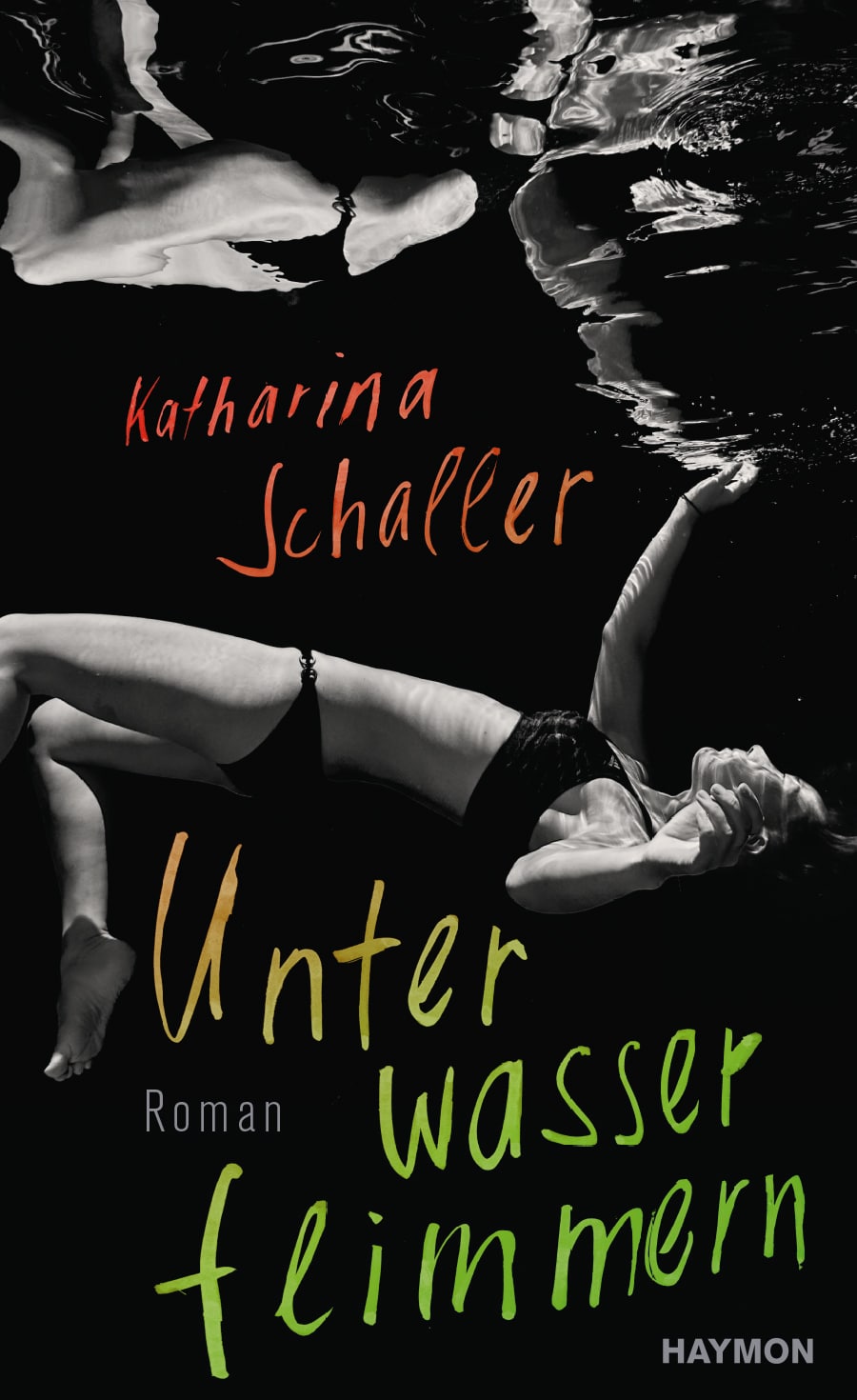

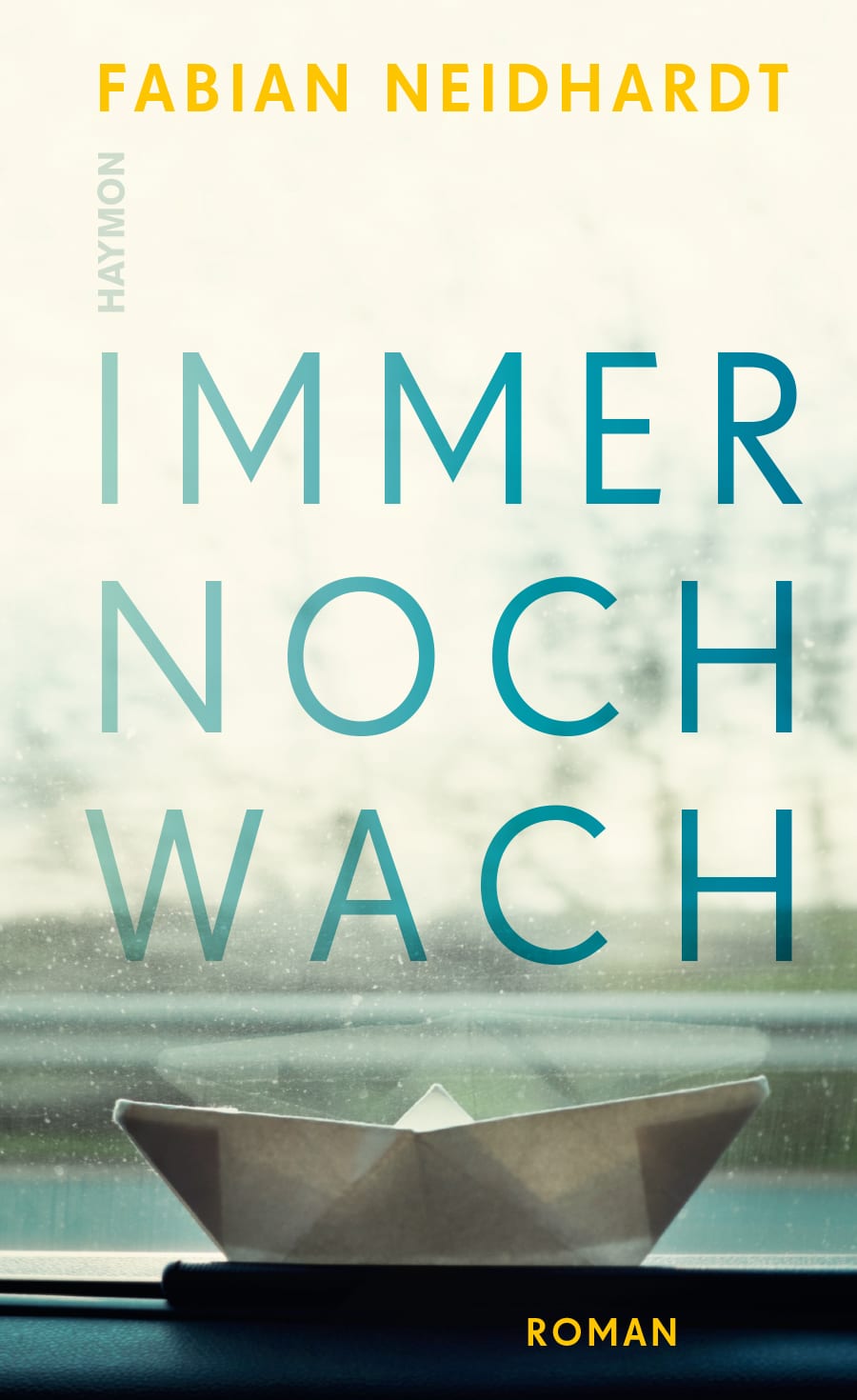

Ja, wir sehen es als problematisch an, dass die Literaturbranche einseitig ist. Man könnte damit anfangen, dass noch immer weitaus mehr Autoren verlegt werden als Autorinnen*. Aber hier hört es längst nicht auf. Die Perspektiven sind sich oft ähnlich. Die Geschichten aus ähnlichen Sozialisierungsgruppen erzählt. Wir denken: Es braucht Literatur, die die Gesellschaft abbildet. Es braucht Literatur, die gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen sichtbar macht. Es braucht Pluralität. Nur so ist und bleibt Literatur spannend. Dass das auch bedeutet, Raum an andere abzugeben, die bisher keinen oder nur wenig Platz eingenommen haben – das ist so. Und das ist gut so. Und auch, dass Buchempfehlungen und Rezensionen von den unterschiedlichsten Personen kommen. Wir brauchen Diversität auf allen Ebenen. Das heißt nicht, dass wir etwas verlieren, ganz im Gegenteil. Wir gewinnen. Jede*r gewinnt. Und genau so versuchen wir, unser Programm zu gestalten. Divers. Anders. Neu. Spannend. Aufregend. Auch das mag nicht jede*r. Es gibt Journalist*innen, die Bücher von Autor*innen, die die Diaspora beschreiben, die Findung der eigenen Stimme etc. als „Identitätskitsch“ abtun. Wir glauben, dass das falsch ist. Dass der Kampf dafür, dass alles gleich bleiben soll, falsch ist. Die Gesellschaft verändert sich, die Literatur tut es. Schon immer war das so. Wieso sich dagegen auflehnen?

Das möchten wir aber nicht nur bei unserem Programm erreichen, auch bei den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir wollen mit Personen arbeiten, die nicht festgefroren sind. Die sich entwickeln. Unsere Designer*innen sind divers. Wir unterstützen freie Grafiker*innen, die Neues einbringen. Wir wollen Fotograf*innen engagieren, die Neues einbringen. Wir suchen nach Lektor*innen, die Neues einbringen. Die einen zusätzlichen Blickwinkel aufmachen. Die ihre Kunst für unsere Bücher sprechen lassen. Wir arbeiten mit DisCheck, einer Agentur, die unsere Texte mit einem kritischen Blick hinsichtlich Rassismus, Sexismus etc. beurteilt. Wir lernen dazu. Wir tauschen uns mit unseren Autor*innen darüber aus, mit unseren Leser*innen. Ein Buch ist ein Projekt, an dem viele Menschen mitarbeiten – machen wir sie sichtbar!

Wo wir stehen, wo wir hinwollen, wer wir sein werden

Wir wollen etwas verändern. Und das geht nur, wenn wir das auf allen Ebenen versuchen. Natürlich lässt sich alles immer noch besser machen, natürlich sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Vielleicht sind wir das nie, weil wir uns neue Ziele stecken, beinahe jeden Tag. Weil wir zurückblicken und Dinge mit heutigem Stand ganz anders machen würden als noch vor ein paar Monaten. Ja, das kann anstrengend sein, ja, das ist Arbeit. Es bedeutet auch, immer wieder stehen zu bleiben und sich, das eigene Tun zu reflektieren. Niemals zu denken, man wisse alles besser. Aber wir haben Prinzipien, und denen wollen wir treu bleiben. Wo wir übermorgen sein werden? Wir haben keine Ahnung – und ganz ehrlich: Ist das nicht herrlich?

Autorin: Katharina Schaller