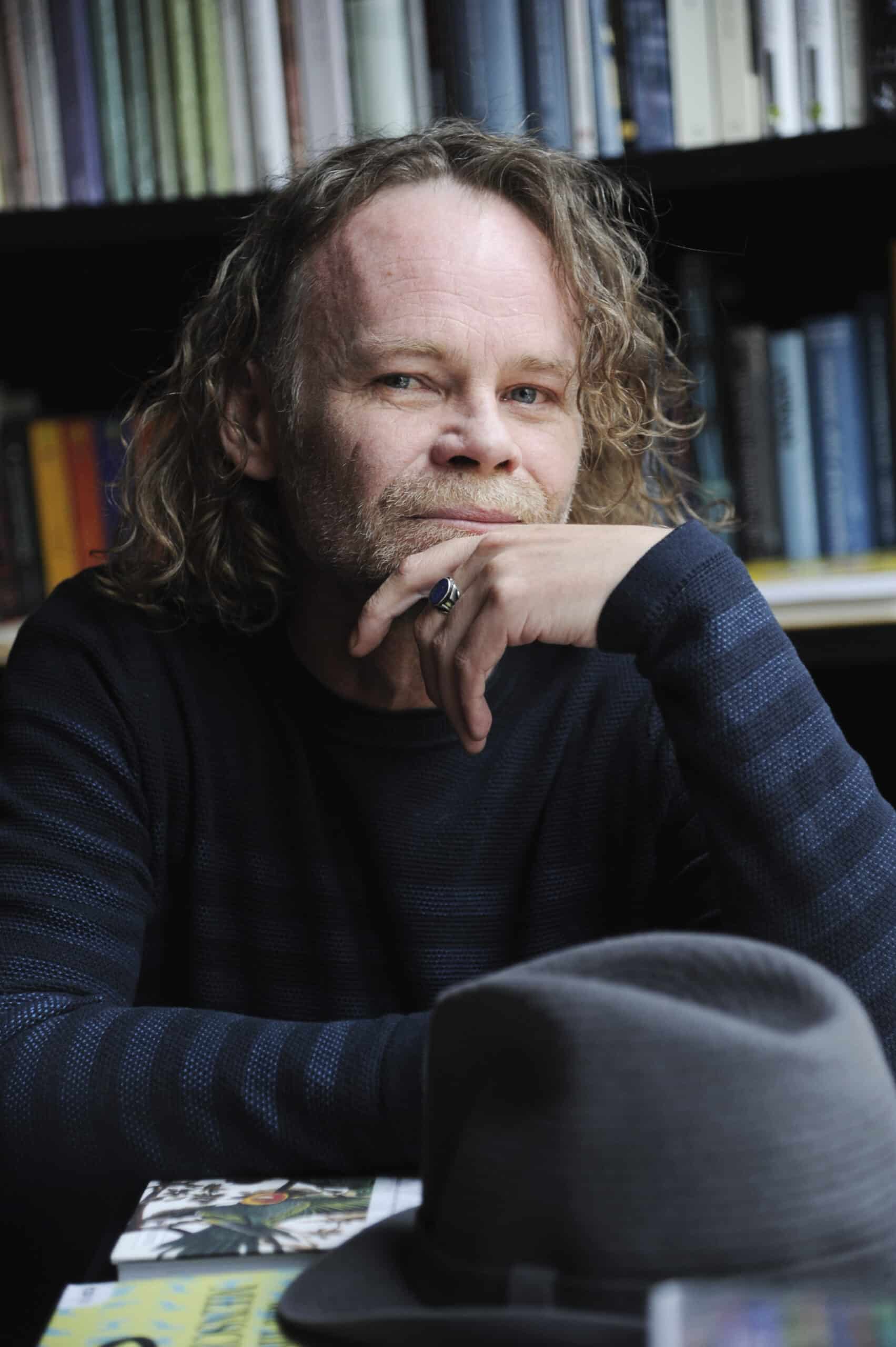

Lesen als Gegengift in lärmigen Zeiten – Dankesrede von Christoph W. Bauer anlässlich des Anton-Wildgans-Preises 2023

„Christoph W. Bauer ist in nahezu allen literarischen Genres zuhause. In seinen Prosa-Arbeiten, die vielfach im Grenzbereich zwischen Historiographie und Fiktion angesiedelt sind, dominieren Geschichten, die er im Alphabet ramponierter oder auch längst verschwundener Häuser ermittelt, sei es in Saint-Denis, sei es in Innsbruck-St. Nikolaus. Und in seinen Gedichten setzt Christoph W. Bauer mit seiner ganz eigenen Stimme souverän alle nur denkbaren lyrischen Formen ein, um in einer schier endlosen Kette von intertextuellen Bezügen, die von Homer und Catull über Dante und Villon und Borges bis zum Punk-Rock reichen, immer von neuem auf ein Spiel mit Möglichkeiten zuzusteuern, das ganz wenig übrig hat für scheinbar unverrückbare Gegebenheiten,“ heißt es in der Jurybegründung für den Anton-Wildgans-Preis 2023. Hier gibt’s Christoph W. Bauers Dankesrede in voller Länge zum Nachlesen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorab, ich rede nicht gerne, ich schreibe lieber, und noch weit lieber als das Schreiben ist mir das Lesen. Und wenn ich heute vor Ihnen stehe und diese Auszeichnung entgegennehmen darf, weiß ich, wem ich das zu verdanken habe: Dem Lesen. Alles, was ich über Literatur zu sagen weiß, hat mich das Lesen gelehrt. In der Auseinandersetzung mit den Werken anderer hat sich mein Denken geformt, meine Sprache. Ich bin durch die Schule des Lesens gegangen, durfte einige meiner Lehrerinnen und Lehrer persönlich kennenlernen, Julian Schutting, Robert Schindel, Sabine Gruber und Paul Nizon, um hier nur einige zu nennen. Sie haben mich durch ihren Zuspruch gefördert, vor allem aber durch ihre Bücher.

Ich habe keine Lehre abgeschlossen, die Universität einige Monate lang im wahrsten Wortsinn bloß besucht, war also Gast in einem Leben, das für mich keine Möglichkeit darstellte. Die Literatur jedoch begriff ich als ein Spiel mit Möglichkeiten, ein Spiel mit Masken, sie lehrte mich Alternativen, lehrte mich Aufbrüche, Ankünfte. Sie wurde mir Fluchthelferin, selbst wenn ich die Gefahr noch nicht erahnte, sie trieb mich an und ließ mich ins Leere laufen, düpierte meine Denkgewohnheiten, feite mich vor voreiligen Schubladisierungen; immer wieder war sie mir Fallenstellerin, auf sicheren Wegen wähnte ich mich, als sich plötzlich mit wenigen Worten ein Abgrund auftat. Ich lebte in den Tag hinein und dachte nicht an die Zukunft, ich setzte alles auf eine Karte, ich wollte, was ich tat: schreiben.

Das hat nun so gar nichts mit Berufung zu tun, sondern verdankt sich dem Umstand, dass ich mich in die Gegenwart immer erst hineinbuchstabieren muss, um sie mir greifbar zu machen, hineinzweifeln muss ich mich, nach jedem Aufwachen, Wort für Wort setzt sich ein Hier und Jetzt zusammen. Das mag hochtrabend klingen, pathetisch gar, ist aber bloß meinem Wunsch nach Neuanfängen geschuldet, literarischen Wahlverwandten gewiss auch, nicht zuletzt meiner Kindheit.

Vor mir ein Berg, hinter mir einer, links ein Berg, rechts ein anderer, dieses Bild stellt sich mir ein, wenn ich an meine Kindheit denke. Aufgewachsen im Tiroler Unterland, im Brixental, im Schatten des Hahnenkamms wurde mir dieses Bild zur Sprungfeder für Träume, Fantasien, nicht zuletzt für meine Neugier. Es muss noch etwas anderes geben als diese Berge, dachte ich, etwas anderes als Wachsgeruch in der Nase, etwas anderes als rote Tore, blaue, und jeden Tag Skiclubtraining und jedes Wochenende ein Skirennen, fünf vier drei zwo eins ab, fünf vier drei zwo eins ab, und runter den Hang, zweiter ist letzter, zweiter ist letzter, das war die Parole, mit der uns der Trainer in den Ohren lag.

Ja, es muss etwas anderes geben als die Sorge um ausgelastete Hotelbetten, als Nachbarn, die saisonlang mit ihren Kindern in die Keller ziehen, um ihre Schlaf- und Kinderzimmer an Gäste zu vermieten. Etwas anderes als postsaisonalen Baulärm und die herbstliche Zurüstung auf die nächste Wintersaison, schlicht etwas anderes als das Wort Saison, das wie ein Sesamöffnedich verwendet wird.

Etwas anderes als argwöhnische Blicke, die all jene trafen, die sich dem Ganzen entzogen, und die gab es freilich auch, solche, die sich abseits einer Melange aus Blasmusik und Hardrockklängen für andere musikalische Formen interessierten, für Bücher gar, oder sogenannte Zuagroaste. Letztere fielen auf, das hat sich bis heute nicht geändert. War ich einer von ihnen? Gewissermaßen ja. Der Herkunft meines Vaters geschuldet sprach ich zuhause Hochdeutsch, kaum hatte ich die elterliche Wohnung jedoch verlassen, redete ich im Dialekt, früh lernte ich, die Sprachebenen zu wechseln, eine Fähigkeit, wenn es denn eine ist, die ich noch heute beherrsche. Mein Vater zog Beethoven Mozart vor, meine Mutter konnte da nur protestieren, und beide lasen, Tolstoi, Dostojewski, aber auch Dante Alighieri, erinnere ich mich und sofort fällt mir ein, wie alleine die Namen der Schriftsteller meine Fantasie anregten.

Mein Lieblingsbuch im elterlichen Bücherregal war Meyers Universallexikon, in dem ich mich stundenlang vertiefen konnte – und dadurch so manches Skiclubtraining versäumte. Als Grund für mein Fehlen wagte ich, das Lexikon allerdings nicht zu nennen, ich erfand Geschichten, die zumindest für mich plausibel klangen, ich schwadronierte, ich war ein anderer. Ich verwandelte mich und spürte, dass Worte dies ermöglichten. Ob der Trainer mir die Geschichten abnahm, weiß ich nicht, sehr wohl aber, dass er mich ohnehin nicht als künftigen Skiweltmeister einstufte, was ihn mir plötzlich sehr sympathisch macht.

Vielleicht hätte er sogar am wahren Grund für mein Abwesenheit Gefallen gefunden, ja, ich hätte ihm erzählen sollen, was mich umtrieb: Worte, in deren Klang ich rote Tore und blaue Tore hinter mir ließ, ich war sozusagen über alle Berge, wenn ich das Lexikon aufschlug und Begriffe aneinanderreihte zu einer Zauberformel, die ich laut vor mich hin sprach: Madagaskar, Maracuja, Mare internum.

All das kommt mir jedes Mal in den Sinn, wenn ich in einen Zug einsteige, um ins Dorf meiner Kindheit zu fahren. Dann denke ich wieder an die Faszination, die von Worten ausging, an den Klang, den Worte auslösen können, ich denke an das Bücherregal meiner Eltern und daran, wie sehr sie mich im Lesen immer gefördert haben.

Diese Leseförderung versuche ich seit mehr als zwanzig Jahren auch an andere weiterzugeben, an Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen, ich gehe in Volksschulen, Hauptschulen, Abendschulen, ich gestalte Schreibwerkstätten, Lesungen, lasse mir selbst vorlesen – und merke erschreckend oft, wie sehr es dieser Förderung bedarf. Erst vor ein paar Tagen las ich in einer österreichischen Tageszeitung: „Rund eine Million Erwachsene in Österreich können nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen. 720.000 Menschen zwischen 16 und 65 befanden sich auf Lesekompetenzstufe eins. Das bedeutet, dass sie nur kurze Texte mit einfachen Vokabeln lesen und darin eine einzelne Information finden können, sofern der Text nur wenige widersprüchliche Informationen enthält. 140.000 Personen lagen unter der Kompetenzstufe eins. Sie haben Schwierigkeiten, Verträge zu lesen, Formulare auszufüllen, Beipackzettel von Medikamenten zu lesen oder sich an Fahrplänen zu orientieren. Die Mehrheit der Betroffenen hat Deutsch als Erstsprache, einen niedrigen formalen Schulabschluss trotz in Österreich erfüllter Schulpflicht.“

Wie kann das sein? Wieso misst man dem Lesen im Unterricht so wenig Wert bei? Oder ist es so, dass man die Leseschwächsten einfach mitzieht von einer Schulstufe in die nächste in der Meinung, sie würden ohnehin irgendwann in einem Beruf landen, und dann Extrawurst aufschneiden oder Weingläser nachfüllen oder unseren Müll wegräumen? Hauptsache, sie funktionieren, sie stellen nichts in Frage – wie es gute Literatur immer tun sollte.

Und warum überhaupt wird im Schulunterricht kaum noch Literatur vermittelt? Mehr noch: Warum wurde die Literatur in den letzten Jahrzehnten sukzessive aus den Lehrplänen gestrichen? Und durch welche Inhalte wurde sie ersetzt? Wie man einen Lebenslauf erstellt oder ein Bewerbungsschreiben formuliert, stand schon in meiner Schulzeit auf dem Lehrplan. Den Schülerinnen und Schülern wird hier – mit Vorsatz – etwas vorenthalten, worauf sie ein Anspruch haben, etwas vorenthalten, das ihr Leben prägen könnte, das ihnen die Augen öffnen und sie dazu bestärken könnte, eine eigene Meinung zu entwickeln: Bildung durch Literatur.

Und ist nicht eine ausreichende Lesekompetenz die Grundvoraussetzung für Bildung schlechthin? Im erwähnten Artikel ist zu lesen: In unserem Schulsystem würden Kinder zwar lernen, wie das Lesen geht, aber das Einüben müsse außerhalb der Schule passieren. Wenn es die Eltern selbst nicht können, können sie die Kinder nicht unterstützen. In Österreich werde Bildung vererbt.“ Nun ja, überspitzt ausgedrückt wage ich die Behauptung: In Österreich wird Unbildung vererbt. Weniger spitz: Hierzulande erhält man Anerkennung über die verschiedensten Kanäle, aber kaum noch über Bildung. Auch eine Folge davon: Kunst und Wissenschaft werden abgetan, wer braucht sie denn noch.

Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern arbeite, versuche ich, sie auf dem spielerischen Weg zum Lesen und Schreiben zu verführen. Und sie machen mit, sie wollen ihre Texte schreiben und vorlesen, sie erhalten Applaus. Und ich merke, wie viele von ihnen, gerade die Schreib- und Leseschwächsten, geradezu nach Anerkennung gieren. Sie erhalten sie, so wie ich sie heute erhalte, indem ich den Anton Wildgans Preis empfangen darf.

Bei Paul Nizon lese ich die Sätze: „Es ist ja nicht einfach nur Schicksal oder Pech, dass der eine im Lichte steht und der andere im Dunkel. Es ist die Frage: Wieviel Anerkennung braucht der Mensch, um überleben und als Schriftsteller weitermachen zu können.“ Lassen wir den Schriftsteller kurz weg. Wieviel Anerkennung braucht der Mensch, um überleben und weitermachen zu können? Egal in welchem Beruf. Wieviel braucht er?

Mir als Schriftsteller wird diese Anerkennung nun zuteil, sie ermöglicht es mir, meinen Weg unbeirrt weiterzugehen, ich setzte alles auf eine Karte, ich tue es immer noch. Anerkennung, also Respekt, und an Letzterem mangelt es leider viel zu vielen Menschen in diesem Land. Ein Blick in Online-Foren genügt, da wird gepostet, was das Zeug hält, Hauptsache, glauben und meinen und dabei zumeist nichts wissen. Unfassbar, mit welcher Häme und Respektlosigkeit hier abgeurteilt wird, ein hartes Wort, aber es trifft zu. Und wäre es nicht so beschämend, was meine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von sich geben, könnte ich mitunter sogar laut auflachen über diesen ungewollt spielerischen Umgang mit Sprache, der jede Grammatik und Rechtschreibung außer Kraft setzt, sodass man sich ob der Unverständlichkeit der geposteten Kommentare schon fragen will, in welcher Sprache sie verfasst worden sind.

Der spielerische Umgang mit Sprache war auch Anton Wildgans nicht fremd. Zumindest glaube ich ihn zu erkennen, schon in seinem frühen Stück Sappho, das er als Neunzehnjähriger schrieb, aber auch in späteren Arbeiten, in der Anverwandlung antiker Motive, in der Abwandlung antiker Versmaße. Ein Gedicht der frühgriechischen Dichterin verwende auch ich bei Lesungen in Klassenzimmern, ein Liebesgedicht, das ich nachgedichtet habe – und immer wieder bin ich erstaunt, welch großen Anklang es bei den Schülerinnen und Schülern findet. Floh Sappho mit ihren nur in Fragmenten vorhandenen Gedichten vor der Realität? Mitnichten.

Auch Anton Wildgans flieht nicht vor der Realität, im Gegenteil, er versucht, sich ihr einzuschreiben, er beschönigt nichts. Eines seiner Gedichte trägt den Titel „Ich bin ein Kind der Stadt“, was mich an dieser Stelle sagen lässt: Ich bin ein Hund meiner Zeit. Als solcher schnüffle ich herum, stöbere ich, belle schon mal vorlaut, aber nie ohne Grund, vor allem aber, ich bin wachsam. In Anton Wildgans Lebenszeit fallen der Zerfall der Monarchie, der Erste Weltkrieg, die Nachkriegszeit, in meine bisherige Lebenszeit der Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion, die Balkankriege und zu viele andere mehr. Und nun erleben wir erneut einen Krieg, wir erleben ihn aus der Ferne, während andere ihn jedoch erleiden, erleiden müssen.

Wir leben in lärmigen Zeiten, Lesen könnte ein Gegengift sein, es ist ein stilles Unterfangen. Und schon klar, das Lesen kann keine Kriege verhindern, so naiv bin ich nicht, aber das Lesen schärft das Bewusstsein für Sprache. Kriege brechen nicht aus, sie sind keine Häftlinge, Kriege werden entfesselt, um im Bild zu bleiben, sie werden entfesselt von Demagogen, Verführern – diesen nicht immer ganz so rasch auf den Leim zu gehen, auch davor kann das Lesen feien.

Ja, lärmig ist unsere Zeit und voll der Debatten, und ich behaupte keineswegs, dass diese nicht geführt werden sollen, ich frage mich nur, warum sie immer so hitzig geführt werden. Und warum sich immer so viele daran beteiligen und das in einer Sprache, die – mit Verlaub – darauf schließen lässt, die Aufwiegler und Abwieglerinnen, die Aufwieglerinnen und Abwiegler haben nicht recht viel Literatur in ihrem Leben gelesen. Ich will hier keine Beispiele nennen, ich denke, Sie finden selbst viele dafür.

Ich bin ein lesender Dichter, ein poeta legens, auch ein poeta ludens, ein spielender Dichter, was ich mit Sicherheit nicht bin, ein poeta vates, ein gottbegnadeter Seher, ein Genie. Gottbegnadet, ich habe das Wort mit Absicht gewählt, ein Begriff, den ich an sich aus meinem Vokabular gestrichen habe, weil er an die Liste der Gottbegnadeten erinnert in der Zeit des Nationalsozialismus, für mich ein verseuchter Begriff, aber erst das Lesen hat mich zu dieser Einsicht gebracht, das Lesen und sonst nichts. Lesen ist für mich in diesem Sinn auch ein Anlesen gegen das Vergessen, weil die gelesenen Werke ein Anschreiben gegen das Vergessen sind. Weil die gelesenen Werke der Geschichte einen Namen und ein Gesicht verleihen, weil sie Geschichte sichtbar machen. Wenn es heißt, dass Menschen nicht aus der Geschichte lernen, dann hat das auch diesen Grund: Weil sie nicht lesen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mit einer ernstgemeinten Aufforderung schließen: Lesen Sie, und dann lesen Sie noch ein bisschen mehr, und dann, ja, dann lesen Sie halt bitte noch ein bisserl mehr! Herzlichen Dank.