„Das Akzeptieren der Endlichkeit unseres Lebens gibt uns jeden Tag von Neuem die Chance, unser Leben bewusst und hoffnungsvoll zu gestalten.“ – Ein Gespräch mit der Vorsitzenden der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft Marina Baldauf

Nichts im Leben ist so sicher wie der Tod. – Uns mit dieser Tatsache nicht auseinanderzusetzen, uns vom Altern und von Krankheit möglichst fernzuhalten, darin sind wir Menschen sehr geschickt. Aber was, wenn wir uns nicht mehr davor drücken können? Weil eine*r unserer Liebsten betroffen ist oder gar wir selbst? Die Konfrontation mit unserer Endlichkeit schmerzt. Dennoch kann eine offene Auseinandersetzung lohnend sein – bereichernd, sogar beglückend! Klingt auf den ersten Blick seltsam. Aber der Einblick, den uns Marina Baldauf in ihre Erfahrungswelt im Hospiz gibt, zeigt: Dort, wo der Tod allgegenwärtig ist, offenbart das Leben seine intensivsten und menschlichsten Momente. Nina Gruber hat sich mit der Vorsitzenden der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft über den Alltag im Hospiz, über Abschied und das Schöne im Traurigen unterhalten.

Als Außenstehende haben wir oft keine richtige Vorstellung davon, was ein Hospiz oder eine Hospiz-Betreuung eigentlich genau sind. Welche Idee steckt dahinter?

„Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ – Das ist das Motto der Hospizbewegung. Hospize nannte man im Mittelalter jene Herbergen, die den Pilgern auf ihrer Reise Unterkunft, Rast und Pflege boten. Das hat auch heute noch Gültigkeit. Seit fast 30 Jahren ist die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft bemüht, Menschen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung sowie deren Angehörige zu begleiten. Auch wenn eine Heilung der Krankheit nicht mehr möglich ist, kann viel getan werden, um die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Familien zu erhalten und zu verbessern.

Wie läuft eine Betreuung ab? Ist sie immer an einen bestimmen Ort, eine Station oder ein Heim gebunden? Welche Menschen arbeiten mit?

Ein multiprofessionelles Team von diplomierten Pflegekräften, Ärzt*innen, Seelsorger*innen und Sozialarbeiter*innen unterstützt zu Hause, in Heimen, auf unserer Palliativstation und im Tageshospiz schwer kranke Menschen und deren Angehörige. Dazu braucht es viel fachliche Kompetenz und eine menschliche, hospizliche Haltung, um in vielen Gesprächen und im täglichen Ablauf auf die verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können. Um mit Fürsorge und Achtsamkeit Menschen auf ihrer „letzten großen Reise“ beizustehen, sind auch viele ehrenamtliche Hospizteams in ganz Tirol tätig. Sie schenken Zeit und Zuwendung und tragen wesentlich zu einer Hospizkultur bei. In Zeiten der Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen versuchen wir beratend zu helfen. Das erforderliche Fachwissen und viel Information bieten wir über unsere Bildungsakademie an. All unsere Angebote finden sich unter dem Dach unseres Hospiz-Hauses in Hall.

In einem Hospiz kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen, sie eint das Bewusstsein des bevorstehenden Todes. Welche Art des Zusammenlebens findet dort statt? Viele Menschen haben, wenn sie an ein Hospiz denken, das Bild eines traurigen, stummen Ortes vor sich. Ist das wirklich so?

Um die Kraft zu haben, sich jeden Tag auf das Leiden, die Hinfälligkeit und die eigene Endlichkeit des Lebens einzulassen, brauchen unsere Mitarbeiter*innen viel tägliche Kommunikation, Informationsaustausch und gelebte Rituale. Und der Humor kommt bei uns nicht zu kurz. In unserem Hospiz-Cafe, und auch mit unseren Gästen finden oft berührende, fröhliche Gespräche statt über Erlebtes und vergangene Zeiten. Unser Haus ist ein Ort der Lebendigkeit und der Begegnung auch in Zeiten des Abschieds.

Eine Sozialarbeiterin hat uns einmal diese schöne Geschichte erzählt: „Als Frau A. zu uns auf die Hospiz- und Palliativstation kam, war sie in großer Not. Schmerzen plagten sie und beeinträchtigten ihre Lebensqualität. Sie war Zeit ihres Lebens eine Kämpferin gewesen. Sie war eine kluge, faszinierende Persönlichkeit. Charakterstark, aber unaufdringlich nahm sie bei uns ihren Platz ein und stellte sich den neuen Herausforderungen. – Dass sie bald sterben würde, hatte sie schon lange erkannt. Als sie uns von ihrem Garten erzählte, reifte in uns der Plan, ihn zusammen mit Frau A. zu besuchen. An einem strahlend schönen Nachmittag fuhr sie im Kreise ihrer Familie in ihren Wohnort, um ein paar Mitarbeiter*innen der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft in ihrem Garten zu empfangen. Wir bestaunten den Magnolienbaum und die knorrigen Apfelbäume – angestrahlt von Frau A. wurde uns bewusst, wie schön das Leben sein kann. Fasziniert erlebten wir mit, wie sie im Garten, umgeben von ihren Lieben, noch einmal so richtig aufblühte. – Vier Wochen später starb Frau A. Was blieb, ist eine kostbare Erinnerung.“

Der Tod bzw. die Auseinandersetzung damit steht in einem Hospiz an der Tagesordnung. Ganz anders als im Alltag, wo wir uns meist vor einem bewussten Umgang mit dem Tod und dem Sterben drücken. Oft sprechen wir nur darüber, wenn wir beruflich oder persönlich davon betroffen sind. Welche Fragen trauen sich die Menschen – die Patient*innen, aber auch die Angehörigen – erst euch zu stellen?

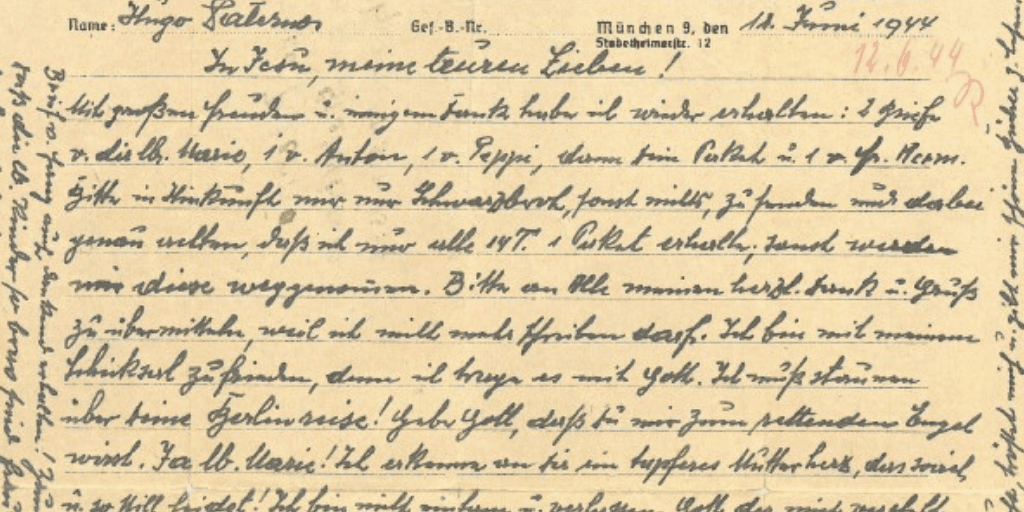

Ich selbst habe meinen Mann in den letzten Lebensjahren betreut. Vor vier Jahren ist er verstorben. Dank der Erfahrungen, die ich in der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft sammeln durfte, hatten wir den Mut, uns auf den letzten gemeinsamen Lebensabschnitt bewusst einzulassen. Trotzdem war es nicht immer einfach. Kein Tag glich dem anderen und beide wussten wir nicht, wann der letzte große Abschied da sein würde. Wir wussten nur, dass er sich unaufhaltsam näherte. In der Auseinandersetzung mit dem Tod müssen wir lernen, uns gegenseitig immer wieder zuzumuten – gesund, alt, krank oder sterbend. Auf Hinfälligkeit und Kontrollverlust versuchen wir in der Hospiz-Gemeinschaft mit einem Angebot an Schutz und Geborgenheit zu antworten. Dass uneingeschränkte Autonomie am Lebensende schwer möglich ist, lässt sich auch an verschiedenen Fragen erkennen, die immer wieder ganz individuell gestellt werden:

Wer hilft mir bei Schmerzen und Angst?

Wer begleitet mich?

Wer hilft meinen Angehörigen in derartig einschneidenden, angstbesetzten Lebenssituationen?

Wie kann ich meine Würde bewahren?

Die Auseinandersetzung mit dem Tod ist immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Leben. Inwieweit hat das Engagement deine Sicht auf das Leben verändert? Gibt es vielleicht etwas, dass du uns an Anregung mitgeben möchtest?

Immer wieder braucht es das ganz persönliche Gespräch. Nicht wegzuschauen und eigene Grenzen und Unzulänglichkeiten anzuerkennen, benötigt Selbstreflexion, Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit. Mir ist in den letzten Jahren bewusst geworden, dass diese Haltung nicht nur am Lebensende Gültigkeit hat, sondern uns täglich fordert. Eigene Ängste und Nöte, die uns immer wieder begleiten, lassen sich nicht verhindern. Aber das gemeinsame Ringen im Sinne einer gewissenhaften Hospiz- und Palliativbetreuung schweißt zusammen und ermöglicht oft im Leid unvorhersehbare und auch beglückende Lebenssituationen für alle. Das Akzeptieren der Endlichkeit unseres Lebens gibt uns jeden Tag von Neuem die Chance, unser Leben bewusst und hoffnungsvoll zu gestalten, auch in schwierigen Zeiten. Hilfe und Unterstützung anbieten und annehmen schafft Vertrauen und Nähe, auch wenn nicht immer alles möglich ist.

Im Bewusstsein der Endlichkeit des Lebens kann es nur heißen: Feiere das Leben! Reite diese Welle mit all ihren schönen, traurigen, beglückenden, komplizierten, überraschenden Momenten. Nimm die Menschen um dich herum wahr, die Natur, sei offen für Neues, sei achtsam für deine Gefühle, schreib deine eigene Geschichte und lass dich von anderen inspirieren.

Marina Baldauf war am Aufbau der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft beteiligt, hatte von 2001 bis 2011 den Vorsitz inne. Diese Funktion erfüllt sie seit 2019 wieder ehrenamtlich.