Teresa: Mein erster Gedanke, als ich den Titel dieses Panels gelesen habe, war: Was glaubt ihr denn, woher kommt der Gedanke, dass das alles ein Trend sein könnte, wenn’s das doch schon seit immer gibt?

Christian: Ich glaube, Alexander kann am besten anfangen, weil wir uns ein bisschen auch aufgehängt haben an dem Erfolg von Kim de l’Horizon letztes Jahr mit „Blutbuch“ und dem Deutschen Buchpreis. Das wurde ein bisschen auch so verkauft, als ob jetzt auf einmal große Verlage – es war der Dumont Verlag, das ist ein großer Mainstream-Verlag – queere Stoffe entdecken würden, was natürlich Unsinn ist.

Teresa (zum Publikum): Komplettes Novum, es gibt nicht-binäre Menschen, habt’s ihr das gewusst?

Alexander: So haben sie’s aber in den Medien auch dargestellt. So als hätten sie jetzt die nicht-binäre, queere Literatur erfunden. Da haben wir dieses Trend-Problem, dass große Verlage jetzt aufspringen, wo sie merken, dass die Leser*innennachfrage steigt, was queere Literatur anbelangt – vor allem im Jugendbuch-Bereich. Die [großen Verlage] wollen halt jetzt ein Stück vom Kuchen abhaben und machen damit aber wiederum Independent-Verlage, die seit Jahrzehnten eben in diesem Feld tätig sind und auch diese Kämpfe leisten – die Autor*innen und auch die Verleger*innen – unsichtbar. Also nicht nur im ökonomischen Sinne, auch in einem symbolischen Sinne, im kulturellen Sinne, werden die unsichtbar gemacht.

Katharina: Ich glaub auch, dass das ein grundsätzliches Thema ist, das die Literaturbranche ja immer wieder diskutiert. Also bei allem, wo Verlage merken, dass sie Geld machen können, steigen sie mit ein. Seien das jetzt rassismuskritische Literatur oder queere Literatur, also alles wo sie das Gefühl haben, das könnte jetzt kurzzeitig ein Trend werden, versuchen sie natürlich, die Hand drauf zu legen und deshalb kommt es auch immer wieder auf, ob das ein Trend ist oder nicht.

Teresa: Queere Literatur kann natürlich alles sein – angefangen von den Themen bis hin zu den Leute, die sie schreiben. Und vor allem da ist ja das Defizit da. Es ist halt, finde ich zumindest, gefährlich, wenn dann Leute, die gar keine Ahnung haben und die selber gar nicht queer sind, anfangen, queere Literatur schreiben zu wollen. Weil dann kommen wir wieder in Stereotype rein, die wir eh schon alle kennen und die es wirklich nicht mehr braucht. Was kann man denn da tun, als Verlagsmensch, als Pressesprecher*in, als Netzwerker*in?

Christian: Also man kann einfach dazu beitragen, dass queere Menschen, die schreiben und bereit sind, ihre Geschichten zu erzählen, sichtbar gemacht werden. Das ist ja erstmal auch noch ein Schritt, die queere Sozialisation zu erleben, da gibt’s ja wirklich sehr unterschiedliche Biographien. […] Das mit dem Trend ist ja auch ein bisschen ambivalent, man muss jetzt sagen, dass „Blutbuch“ ein großer Erfolg war und deswegen ist das Queer-Thema in die Debatte gekommen, aber es gab ja vorher schon Ocean Vuong und Bryan Washington, das waren ja erfolgreiche Bücher, die auch im Feuilleton besprochen wurden. Das Ding ist nur, dass oft das Queere dann nicht so benannt wird. Es wird so ein bisschen umgangen, genau wie es mit Sexualität generell oft ist in der allgemeinen Debatte. In der Geschichte, in der wir uns als Verlag befinden, dadurch, dass wir aus der queeren Bewegung kommen und immer queere Autor*innen und Stoffe verlegt haben, muss man immer aufpassen, dass diese Schieflage nicht reinkommt, dass eben diese Sicht von außen aufgrund eines Trends überhandnimmt. Also, die Aufgabe wäre: queere Menschen zu Wort kommen zu lassen, denen Sichtbarkeit und eine Stimme zu geben als Autor*innen.

Teresa: Wie würdest du denn das machen im Verlag, Katharina, wenn ein Hans-Peter Müller kommt, der ein Buch geschrieben hat und da sind sehr stereotype Dinge drin und dann stehst du da als Lektorin und sagst „Naaa ugh“?

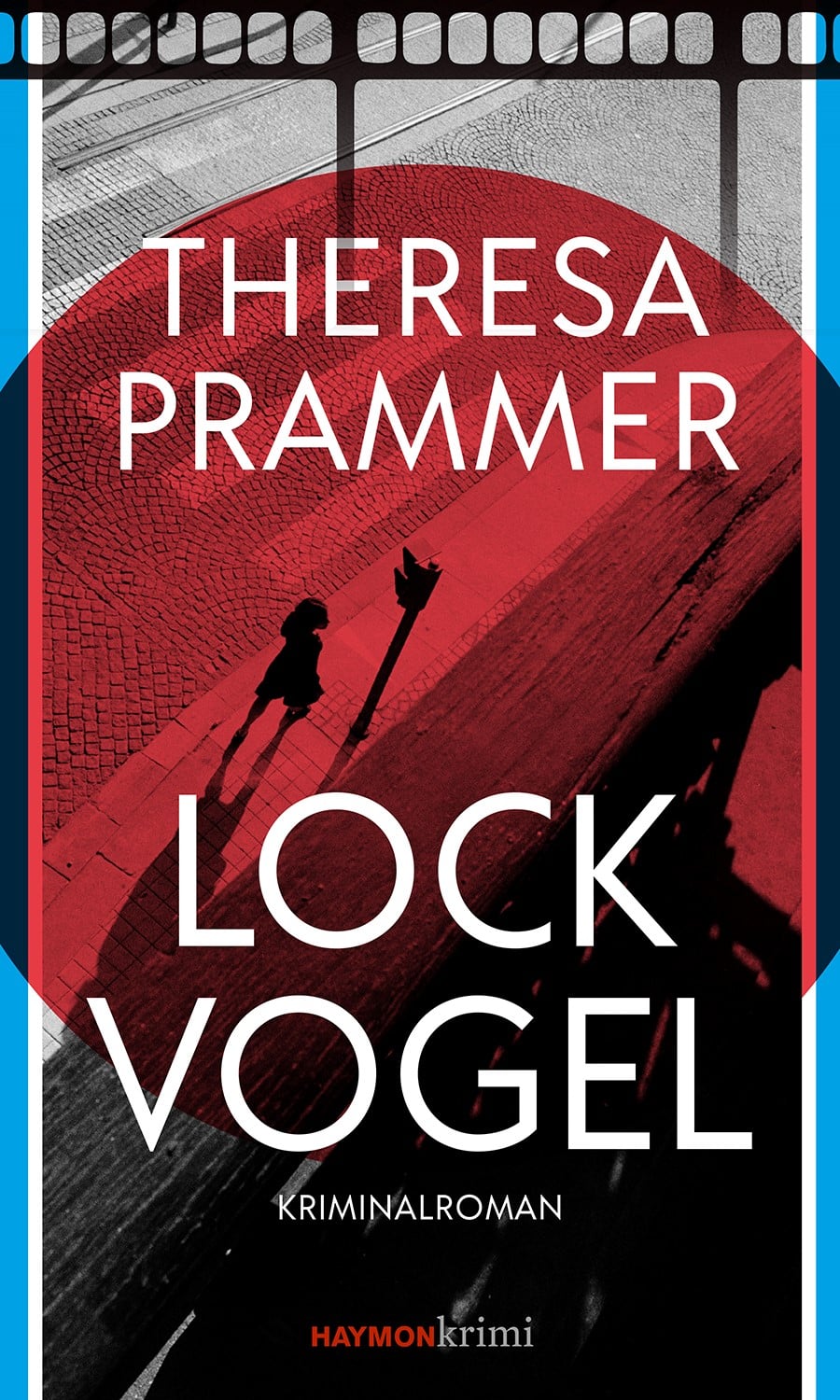

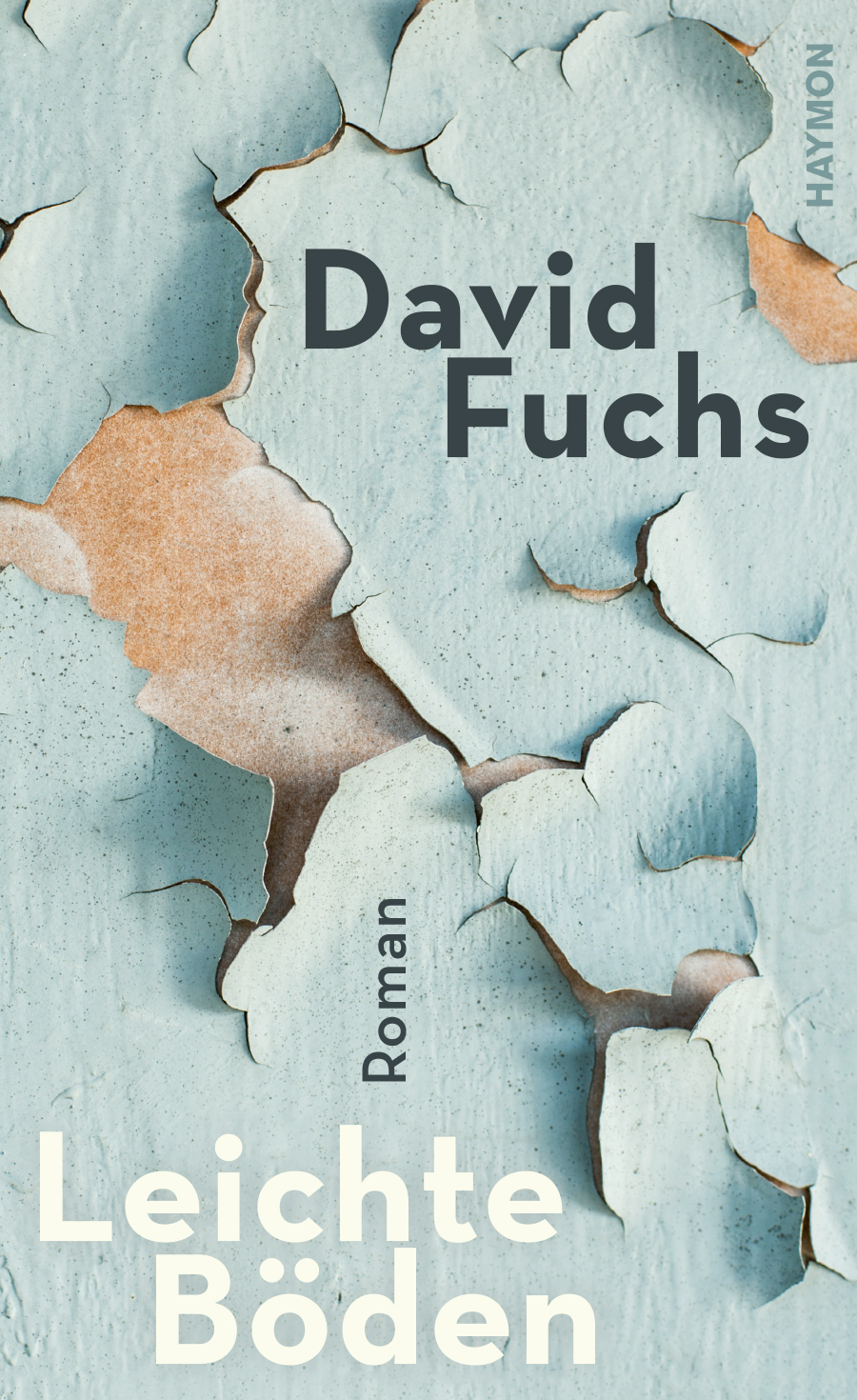

Katharina: Als Verlagsleiterin ist das Schöne natürlich, dass ich das Buch gar nicht annehmen würde. Aber man hat ja nicht immer die Chance, auch als Lektor*in, sich gegen die Bücher aufzulehnen, die in einem Verlag veröffentlicht werden. Aber bei uns im Haymon Verlag ist es schon so, dass wir sehr daran arbeiten, das Verlagsprogramm zu diversifizieren, in jeder Hinsicht, und auch bei unseren Büchern, die wir dann machen, Sensitivity Readings durchführen zu lassen, also uns wirklich dafür einzusetzen, das entsprechend auf den Markt zu bringen. Das Wichtigste ist, glaube ich auch, wie du jetzt gesagt hast, die Sichtbarkeit der Autor*innen zu gewährleisten, sich die Geschichten zu suchen. Man spürt ja auch bei diesen Geschichten, dass das ganz andere Perspektiven sind, dass da ganz was anderes reinkommt, und ganz andere Lebensrealitäten drin stecken, als wenn Hans-Peter Müller versucht, eine queere Geschichte zu erzählen.

Teresa: Ganz kurz als Erklärung: Sensitivity Readings werden außerhalb vom Verlag gemacht. Es gibt extra Agenturen, die das anbieten. Da wird über den Text, wenn der fertig ist und bevor der rauskommt, nochmal drüber gelesen von Leuten, die von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind und die Expert*innen sind. Die schauen dann nochmal, wo etwas unsensibel ausgedrückt ist. In meinem Manuskript habe ich zum Beispiel ein paar Mal African-American Language benutzt und hab das einfach nicht gewusst, weil das in der Pop-Kultur so drin ist. Dann schauen die da nochmal drüber, damit jede Person dieses Buch lesen kann, ohne verletzt zu werden, was ein Wahnsinns-Konzept ist – mega geil!

Alexander: Stichwort Sensitivity: ich würde nicht so weit gehen, dass man vielleicht einem Hans auch nicht zutrauen kann, dass er queere Figuren baut, die sensitiv oder sensibel mit Verletzungen und queerer Geschichte umgehen […] Nein, ich würde nicht so weit gehen, ich würde das nicht kausal verketten, dass das per se so ist. Ein bi-sexueller Autor kann auch über Monosexualität schreiben, monosexuelle Figuren kreieren, wenn er es eben sensibel tut und wenn er sich damit beschäftigt. Und, da kommen wir wieder zum Trend, es nicht als einen Trend begreift. Da war mir jetzt wichtig, an der Stelle die Ambivalenz zwischen Stoff, Figur und Autor*innenschaft nochmal darzustellen.

Teresa: Da hast du voll Recht! Ich bin wahrscheinlich ein bissl voreingenommen gegen Hans-Peters. Das kann ich durchaus zugeben. Das ist mein großer Fehler.

Christian: Ich wollt auch schon sagen, wir wollen ja nicht Hans-Peter Müller diskriminieren, der kann ja auch ein ganz netter Kerl sein.

Teresa: Insgesamt, wenn es um Diskriminierung geht und auch wenn’s um queere Diskriminierungen geht, dann ist immer ganz viel die Rede von Repräsentation. Dass es eben wichtig ist, dass wir sichtbar gemacht werden, dass wir zu sehen sind und dass sich, ein so ein Stück weit hab ich zumindest das Gefühl, die Leute an uns gewöhnen und dann nicht mehr so reagieren: „Ahh, a gay!“ sondern es einfach irgendwie normal wird. Was ist denn der Sinn von Repräsentation, was bringt es denn in der Literatur?

Christian: […] Im Grunde ist der Auftrag queerer Literatur der gleiche, den Literatur generell hat: nämlich, dass die Leute sie als Zufluchtsort begreifen und als Erfahrungsraum, in den sie vielleicht selbst gar nicht reingucken können. Insofern hat das schon einen aufklärerischen Effekt, wenn queere Menschen ihre Geschichten erzählen und sich anhand eines Romans oder eines Memoirs oder Bildbänden da rantasten können. Das ist eine eigene [queere] Kultur, das muss man immer sagen, deswegen ist das mit dem Trend ja ganz falsch und ganz zynisch.

Katharina: Ich glaub auch, die Repräsentation ist am Ende wichtig, weil es die Literatur zur Aufgabe hat, ein Literaturverlag zur Aufgabe hat, die verschiedenen Teile der Gesellschaft abzubilden und denen eine Stimme zu geben. Und das funktioniert nur, wenn man nicht nur den weißen cis-hetero Männern, die vorherrschend sind – überall, aber auch in der Literatur und in den Büchern – eine Stimme gibt, sondern das sukzessive erweitert oder sich überhaupt als Verlag zur Gänze dafür einsetzt. Ich glaub nur, wir müssen aufpassen bei der Erwartung, dass queere Menschen, Schwarze Menschen, People of Color auch nur Literatur und Texte zu diesen Themen schreiben. Weiße cis-Männer sind die, die dazu befähigt sind, über alles zu schreiben, sich immer gesellschaftspolitisch, immer wertvoll, überall hineinversetzen zu können. Das spricht man anderen Autor*innen ganz selten zu und ich glaube, da müssen wir aufpassen.

Christian: Schön, das Positiv-Klischee.

Katharina: Genau!