„Sicher war, dass ich niemals so werden wollte wie die Erwachsenen.“ – Gespräche übers Großwerden

Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden, diesen Spruch hast du vielleicht auch schon gehört. Doch wenn wir uns zurückerinnern an die Jahre des Erwachsenwerdens, gibt es ganz andere Fragen, die sich in dieser Zeit gestellt haben: Wer will ich eigentlich sein? Welche Spuren will ich auf der Welt hinterlassen? Was ist mein Weg? Drei Leser*innen haben uns erzählt, was für sie besonders große Herausforderungen waren, was geholfen hat – und welche Werte der Eltern sie trotz aller jugendlichen Kämpfe bis heute im Herzen tragen.

Parnia Kavakebi ist zwar in Österreich geboren, verbrachte dann aber ihre ersten vier Lebensjahre dort, wo ihre Familie herstammt: im Iran. Mit vier Jahren floh sie mit ihren Eltern und Geschwistern vor dem Krieg und kehrte zurück nach Österreich. Heute studiert sie Architektur, engagiert sich in feministischen Projekten und genießt nach einem Umzug von Innsbruck nach Wien das Großstadtleben. Foto: privat

Parnia

Würdest du sagen, dass du erwachsen bist? Welche Schritte in deinem Leben waren besonders große in Richtung Selbständigkeit? Und inwiefern haben sie bedeutet, dich von der Familie und ihren Werten zu lösen und dir eigene zu erkämpfen?

Ich würde mich als bedingt erwachsen bezeichnen, denn der jugendliche Idealismus kommt noch ganz schön oft durch. Der größte Teil meiner frühen Selbständigkeit kommt wohl daher, dass ich schon als kleines Schulkind viel alleine zuhause war, da meine Eltern sozusagen rund um die Uhr gearbeitet haben, arbeiten mussten. Außerdem musste ich mich auch schon früh immer wieder gegen rassistische Anfeindungen oder gegen „Andersbehandlung“ von Seiten der Erwachsenen verteidigen. Ich glaube, dass auch das zu einer frühen Selbständigkeit führen kann.

Von manchen Werten in meiner Familie habe ich mich bis heute noch nicht gelöst und trage sie mit mir. Nicht, weil ich mich nicht lösen kann, sondern weil ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin – mein Vater stammt aus dem Iran und meine Mutter aus dem Zillertal. Ich finde es schön, mir aus beiden Kulturen positive „Dinge“ rauszupicken.

Das persische Neujahrsfest findet im März statt, der Frühlingsbeginn ist somit eine spezielle Feierlichkeit für mich – und in meinem Denken ganz verwandt mit dem hiesigen Fasching. Ich liebe die persische Gastfreundschaft ebenso wie die österreichische Satire. Und während ich in Wien das Sudern feiere, mag ich an der persischen Kultur „Taroof“ – eine Form von höflichem Zeremoniell – besonders.

Deine Familie stammt aus dem Iran, denkst du, dass daraus, als du Teenagerin warst, andere Reibungsflächen entstanden sind als mit Eltern, die hier aufgewachsen sind? Wenn ja, welche waren das?

Als Teenagerin war das manchmal schon eine harte Nummer, ich wollte angepasst sein wie nie zuvor oder danach in meinem Leben, auf keinen Fall anders sein. Trotzdem war das „Ausländerinsein“ fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, da es in meinem Freundeskreis sonst keine „Migrantenkinder“ gab, und in der gesamten Schule vielleicht vier Kinder mit Migrationshintergrund. Die Reibungsflächen mit meinen Eltern waren nicht mühsamer als die meiner Freund*innen. Das zusätzliche Aufbegehren gegen die Schubladen, in die mich meine Umgebung drücken wollte, war anders. Meine Rebellion fand vor allem dadurch statt, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich entscheiden zwischen zwei Kulturen. In dieser Zeit habe ich zum Beispiel aufgehört, Farsi zu sprechen, wollte keine persische Jause mehr in die Schule mitnehmen und ging nicht in die Sonne, um nicht braun zu werden. Ich schämte mich dafür, eine „fremde“ Sprache zu sprechen. Ich dachte, ich müsste alles wissen, um möglichst klug und nicht das „dumme Ausländerkind“ zu sein, für das mich erwachsene Österreicher*innen gerne hielten. Struktureller Rassismus von Lehrer*innen hat mir die Schulzeit erschwert und mir das Gefühl vermittelt, ich müsste dreimal mehr für gute Noten arbeiten. Gegen meine Eltern musste ich nicht viel rebellieren, ich musste mich eher sehr anstrengen, mich in der Gesellschaft zu assimilieren um die Eltern meiner Freund*innen nicht zu verärgern, so hat es sich zumindest für mich angefühlt. Auch wenn meine Eltern Ausgehzeiten streng hielten und das Komasaufen nicht so locker nahmen, bleibt mir eher die Ablehnung der anderen Erwachsenen aufgrund meiner Herkunft in Erinnerung.

Gibt es etwas, das dir deine Eltern vermittelt haben, das für dich als Jugendliche besonders wichtig war – und das du auch Jugendlichen von heute wünschen würdest?

Meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, ich wäre sehr schlau, und dass sie mir zutrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie haben mir sehr früh verständlich gemacht, was Rassismus ist, und daher konnte ich den Antrieb gewisser Menschen verstehen, ohne an meiner Person zu zweifeln, ohne gebrochen zu werden. So konnte ich stabil wachsen. Solidarität war ein wichtiges Thema für meine Eltern, Mitgefühl, nicht nachtragend zu sein und Geduld. Ich wünsche Jugendlichen mit ähnlichem Herkunftshintergrund, dass sie die Vorzüge mehrerer Kulturen annehmen und genießen können und sich gleichzeitig nicht unterkriegen lassen, ihre Identität bewusst finden und wahren können. Und dass sie trotzdem das Gefühl haben, vollständige, wertvolle Mitglieder der österreichischen Gesellschaft zu sein. Ich glaube immer noch, dass Multikulti funktioniert, und ich wünsche vor allem den jungen Mädchen mit Migrationshintergrund viel Energie und Leidenschaft.

Heinrich

Heinrich Breidenbach war 1971 siebzehn Jahre alt. Seit Beginn seines Berufslebens ist er engagiert und macht den Mund auf: als Sozialarbeiter, Öffentlichkeitsarbeiter, Journalist und Autor, privat ist er liebender Papa und Opa. Besonders wohl fühlt er sich auf dem Wasser – als Skipper auf Segelyachten oder im Kajak. Er ist Mitbegründer von genusspaddeln.at. Foto: privat

Was hat Erwachsenwerden für dich bedeutet? Wann ist es passiert – gibt es rückblickend einschneidende Erlebnisse, etwa Reibungen mit den Eltern, Studienabschluss, erstes eigenes Geld, die du damit verbindest?

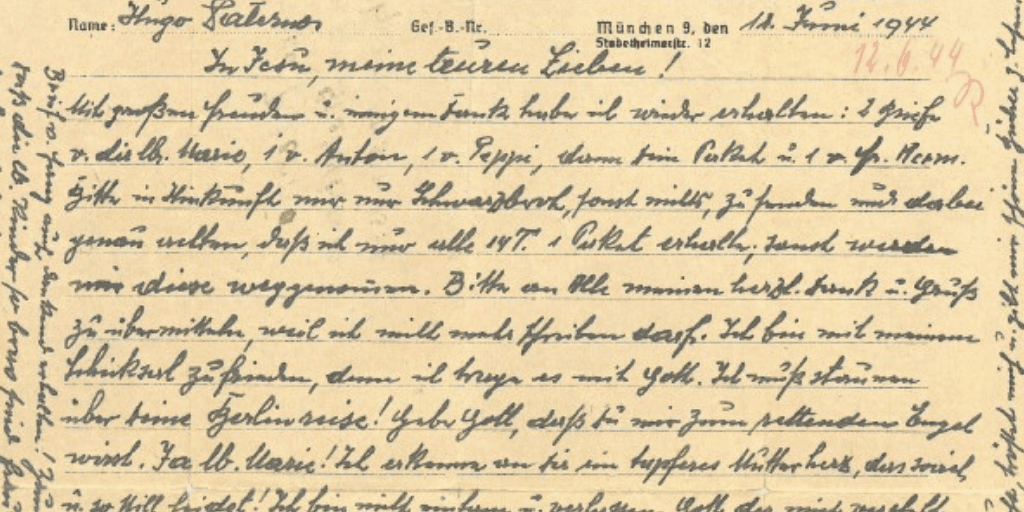

Eine sehr unbewusste Sache war dieses „Erwachsenwerden“ bei mir. Mir ist kein Wunsch, keine Absicht oder Plan erinnerlich, erwachsen werden zu wollen. Heute würde ich sagen, Erwachsensein hat mit Stabilität, Souveränität, Großzügigkeit, Denk-, Liebes- und Arbeitsfähigkeit zu tun. Ich kann mich aber nicht erinnern, diesen Begriff als Jugendlicher jemals für mich positiv reflektiert zu haben. Sicher war, dass ich niemals so werden wollte, wie die „Erwachsenen“. Mehr oder weniger bewusst war das ein negativ besetzter Begriff. „Erwachsene“ waren spießig, fad, nervös, reaktionär, von den Schrecken des 20. Jahrhunderts traumatisiert, in konservativen und religiösen Konventionen gefangen und überhaupt nicht sexy. Ich steuerte ein Antiprogramm dazu an.

Reibungen und ernsthafte Konflikte mit den Eltern gab es jede Menge. Kleidung. Haare. Umgang. Freundin. Musik. Politik. Religion. Lebensstil.

Nachträglich finde ich immer noch beglückend, dass dadurch die persönliche Wertschätzung der Eltern und auch meine Liebe zu ihnen nicht grundsätzlich gestört wurden. Die verbindende familiäre Klammer war immer stärker. Das ist schön.

Es kam überhaupt alles anders. Mit 22 eröffnete mir meine damalige Freundin und jetzige Frau, schwanger zu sein. Ich war Student, sie Studentin. Es wird mein familiär geprägtes Über-Ich gewesen sein; jedenfalls war das Gefühl groß, mich der Verantwortung für mein Kind stellen zu müssen, und die Entscheidung daher eindeutig. Trotz aller Ambivalenzen. Das bedeutete auch, einen großen, unerwarteten und ungeplanten Schritt in das „Erwachsenwerden“ tun zu müssen, zumindest in Teile davon.

Was für Regeln waren deinen Eltern besonders wichtig, als du Kind und Jugendlicher warst, die dir beim Erziehen deiner eigenen Kinder vielleicht weniger wichtig waren oder die du und deine Frau für euch neu gestaltet habt? Und wie ist das jetzt als Opa?

Was die äußeren Regeln und Konventionen betrifft, haben wir vieles anders gemacht. Aber die Prägung bleibt. Meine Eltern waren liebevoll, absolut korrekt, immer verlässlich, sorgend und gutmeinend. Sie kannten wenig Neid und wenig Hass. Sie waren freundlich, rücksichtsvoll, hilfsbereit und verantwortlich. Bestimmt war die Substanz meiner Erziehung auch prägend für meine Rolle als Vater. Sicher wollte ich diese Substanz weitergeben, wenn auch in anderen Formen.

Als Opa dominieren andere Gefühle. Die Liebe ist bedingungsloser und weniger fordernd. Man fühlt sich nicht so als Erzieher, der etwas erwartet oder erreichen will. Man fühlt sich mehr als Geber. Den großen Unterschied macht die Wahrnehmung der äußeren Umstände aus. Seit meine Enkelin auf der Welt ist, machen mir diese mehr und auf eine viel persönlichere Art Sorgen. Als junger linker Revolutionär hatte ich eine positive Zukunftssicht. Es wird alles besser. Es kann gar nicht anders. Das ist der Lauf der Geschichte. Ich habe mir um die Zukunft der Welt, in der meine Kinder leben werden, keine wirklichen Sorgen gemacht. Jetzt ist das anders. Jetzt macht mir der Wahnsinn der Welt, die soziale und ökologische Verantwortungslosigkeit der Mehrheiten, persönliche Sorgen. Und zwar direkt mit Blick auf meine bezaubernde Enkelin. Ich bin ängstlicher. Ich bin zorniger. Letzte Woche habe ich einen Porsche, der laut röhrend durch unsere Wohngegend gerast ist, gestoppt und den Fahrer mehrere Minuten lang angeschrien. Nicht gut. Dabei hatte ich meine Enkelin im Kopf. Ansonsten und im direkten Umgang mit Enkelkindern ist man ruhiger, gelassener und einfach glücklich.

Was glaubst du, waren große Herausforderungen für die Heranwachsenden deiner Generation, und was glaubst du, vor welchen stehen Kinder und Jugendliche heute?

Meine Generation in den westlichen Industriestaaten ist mit Wohlstand, Demokratie, Sicherheit und Frieden die privilegierteste Generation, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Wir hatten nicht mehr die schwierige Aufgabe des „Wiederaufbaus“. Wir leben gut und auch unsere Kinder und Enkelkinder leben meistens gut. Bisher. Wir hätten die Aufgabe gehabt, und haben diese immer noch, unsere Privilegien zu globalisieren, sie sozial und ökologisch nachhaltig für die Zukunft zu sichern. Das wollte und will diese privilegierte Generation mehrheitlich nicht angehen. Die heutigen Kinder und Jugendlichen werden mit diesem Versagen umzugehen haben.

Kerstin

Kerstin verließ als Teenagerin ihre Heimat nahe Berlin, um sich in den Bergen ein eigenes Leben aufzubauen. Heute ist sie in der Kinder- und Jugendhilfe in der Krisenunterbringung tätig und hilft Kindern und angehenden Erwachsenen, ihren Platz in der Welt zu finden. Foto: privat

Du warst sehr jung, als du dich auf eigene Füße gestellt hast. Wie hat sich das damals angefühlt – und bist du froh dich so entschieden zu haben?

Damals war das eine riesengroße Herausforderung und eine große Umstellung, das Schlimmste war anfangs die Sprachbarriere. Die ersten zwei Wochen in Tirol habe ich kein Wort verstanden, in der Mittagspause mit den Kolleg*innen in meinem damaligen Lehrbetrieb in der Gastronomie habe ich einfach mit den anderen mitgelacht, ohne zu wissen, worum es geht. Der viele Schnee hat mich ebenfalls überrascht, und die Umstellung von der Schule auf einen Vollzeit-Lehrberuf war am Anfang für mich ebenfalls nicht einfach.

Rückblickend war es aber die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe dort, in der Nähe von Berlin, keine Zukunftsperspektive für mich gesehen und hatte – auch familiär – nicht das Gefühl, unterstützt zu sein und mich entfalten zu können. Daher war es besser, mich aus diesem Kontext zu lösen und einen Neubeginn zu machen.

Erwachsen werden heißt, eigene Entscheidungen zu treffen – herauszufinden, wer man sein will, wen man liebt, und mit wem man sich umgeben möchte. Hat es in dem Zusammenhang besonders wichtige Momente für dich gegeben?

Ein damaliger Arbeitskollege hat mich in ein Szenelokal mitgenommen, wo mir zum ersten Mal eine Frau begegnet ist, die für mich zum Verlieben war. Ich glaube nicht, dass ich zuhause, in meinem engstirnigen Umfeld, den Mut gefunden hätte, diese Liebe auszuleben. Das Umfeld an meinem neuen Wohnort habe ich mir selbst ausgesucht, entsprechend aufgeschlossen war es auch. Insofern: Ja, das „Abnabeln“ hat bei mir sehr viel dazu beigetragen, dass ich zu mir selbst gefunden habe.

2014 war auch ein wichtiges Jahr für mich: Ich musste aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf in der Gastronomie hinter mir lassen und einen neuen Weg einschlagen: die Schule für Sozialbetreuungsberufe. Sie hat mich in die Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung geführt, in der ich heute tätig bin. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist für mich bereichernd, abwechslungsreich, herausfordernd und ist ein wichtiger Teil meines Lebens.

Die Kinder und Jugendlichen, mit denen du arbeitest, haben schwierige Erfahrungen machen müssen. Wie kannst du sie darin unterstützen, bestmöglich in ein zufriedenes Leben zu starten?

Mir ist besonders wichtig, die Kinder in ihrer Autonomie zu bestärken. Die Unterstützung, die ich zuhause vermisst habe, versuche ich jetzt, den Kindern mit auf den Weg zu geben, und somit aus einer für mich als Kind negativen Situation für die Kinder jetzt etwas Positives zu machen, weil ich mich aus meiner eigenen Erfahrung heraus sehr gut einfühlen kann. Wenn sie zu uns in die Einrichtung kommen, weil sie in ihrer Familie nicht entsprechend betreut werden können, vermissen sie natürlich ihre Eltern und Bezugspersonen. Daher bemühe ich mich, ihr Leben so familiär wie möglich zu gestalten. Und ich bemühe mich, ihnen zu vermitteln, dass sie an ihren Zielen, Wünschen und Träumen festhalten sollen, weil sie sie tatsächlich verwirklichen können. Kinder, die viel Negatives erlebt haben, muss man umso öfter daran erinnern, dass ihnen alle Möglichkeiten offenstehen, der Mensch zu werden, der sie gerne sein möchten. Beispiele, die zeigen, dass das wirklich möglich ist, sehen wir regelmäßig.